英语诗歌语言学指南:前景化(foregrounding)及其解释

时间: 2021-11-09 14:41:50 | 作者:Filter | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 107次

- 2023-04-03 01:01:01英文诗歌为了押韵可以拆开句子换行吗

- 2023-03-27 20:00:56怎么写英文诗歌

- 2023-03-10 19:03:08有哪些充满爱意的英文诗歌知道分享

- 2023-02-15 14:00:21有没有一些歌颂自然的英文诗歌呢

- 2023-01-13 23:01:22英文诗歌和中文的诗歌有什么区别

- 2022-10-30 22:01:30求可以用在英文诗歌里的好句!

- 2022-10-02 23:00:29华莱士 史蒂文斯 英文诗歌《弹蓝色吉他的人》

- 2022-05-30 14:32:11高中语文:诗歌赏析答题技巧和步骤!

- 2021-11-11 20:38:08英文诗歌 | If (如果) - 英国第一个诺贝尔文学奖获得者罗德雅德·吉卜林的诗

- 2021-08-06 12:26:51分享一首英文诗歌

前景化(Foregrounding)及其解释(Interpretation)

Weller先生曾经说过:“由于诗歌的反常规性,除了节礼日(boxing day)的执事(beadle)外,没有人谈诗诗歌。” 前面第三章,集中讨论了诗歌语言的变异特性,我们可能看到,在某种意义上,确实存在着如Weller先生评论的前半句这种现象。但是,在这一章中,我们要考虑的东西超越了Weller先生实事求是的看法:明显地反常规(unnatural)、畸变(aberrant)、甚至荒谬(nonsensical)的事情,是如何在某些更深层次的解释上被证明是合理的。这个问题在前面的章节中以非正式地方式提出过,特别是在讨论的例子中,因为试图将变异与意义完全分离出来是一种非常人为的做法。但我们需要更加存细地关注这个问题。

1. 前景化(foregrounding)

1.1 在艺术和其它领域中的前景化

在艺术交流中,艺术作品以某种方式偏离规范是非常通行的准则,而作为社会的成员,我们期待使用学过的规范媒介交流。具有代表性的绘画不仅仅是简单地再现观察者在观看其所描绘的场景时会收到的视觉刺激:在艺术上的兴趣点在于,它是如何偏离摄影精度的,如何偏离只是简单地“复制场景(copy of nature)”。另一方面,一幅抽象绘画作品之所以有趣,在于它是如何脱离大量生产的图案规律,绝对对称等等,正如绘画是在规范的背景下进行的,音乐也有预期的模式——诸如旋律(melody)、韵律(rhythm)、和谐级数(harmonic progression)、抽象形式(abstract form)、等等,而一个作曲家的技巧不在于机械地重现这些模式,而是在于从其中分离出超出预期的模式。作为一种通用规则,任何人想要分析一件艺术作品的意义和价值,必须聚焦到有趣和新奇的元素上,而不是自动产生的固有模式上面。像这样的脱离语言规范或其它社会公认领域规范的变异被赋予一个专用的名字叫“前景化(foregrounding)”,类比于背景中看到的图像。艺术变异的“突出(sticks out)”基于它的背景,这个自动的系统(automatic system),就像视觉范围内的背景中的图像。

这一概念在诗歌中的应用是显而易见的,前景化的人物是语言变异,背景是语言——在任何关于“变异”的讨论中都被视为这样的系统是理所当然的。就像眼睛在它的可视范围内挑出重要并有意义的元素成像一样,诗歌的读者也会挑出诗歌中语言的变异,例如挑出消息中诸如“a grief ago”这样的短语,把它当成最引人注意和最有意义的部分,并使用预期的模式背景衬托的方式加以度量,从而使得对其解释变得有意义。然而,这还不够,还应指出,英语语言规范作为一个统一体并不是规范化的唯一标准:正如我们在第一章中所看到的,诗歌中的英语有其自身的一套规范(norms),因此,当诗歌中的这套规范出现在诗歌中的时候,在英语上下文中作为一个整体显得异类的诗歌“常规破格(routine licences)”并不是前景化,而是预期(即,这本来就是诗歌本身的规范,并不是前景化)。

刻意的语言前景化并不局限于诗歌,而是还存在于别的文体中,例如,笑话演讲和儿童游戏。正如Czech(捷克)学者Mukařovský所说,文学通过“前景化的连惯性和系统化特征”加以区分,但即便是如此,在一些非文学的写作中,例如喜剧的“无意义的散文(nonsense prose)”的前景化可能像它在大部分诗歌中那样的普遍和反常(即使没有更甚),例如:

Henry was his father’s son and it were time for him to go into his father’s business of Brummer Striving. It wert a fast dying trade which was fast dying.

(Henry是他父亲的儿子,现在是他进入他父亲的Brummer Striving事业的时候了。这是一个快速消亡的贸易,正在快速消亡。)

甚至在“John Lennon in his own Write”这则短文段中,都有几个正字法、语法和语义变异的实例。假如考察一段更长的文段,可以看出,语言前景化远不是间歇性或随机性——它遵循于其自身固有的某种基本原理。很难分析“系统化的”前景化的含义,但是这个概念直观上是清晰的,给我们为样的感觉,即诗人的“疯狂(madness)”(甚至包括John Lennon)是有方法的。

1.2 前景化的一个例子

那些现代诗人(特别是Pound和Eliot)提供了一个令人信服的例证,说明具有潜在意义的前景化的力量,他们使用了文体表现手法,将普通的、非诗意化的语言片段转换成具有诗意化的上下文。这种语域借入(register-borrowing)的一个著名例子是“国际象棋游戏(A Game of Chess)”中的酒吧间独白(bar-parlour monologue)[The Waste Land,III]:

When Lil’s husband got demobbed,I said-

I didn’t mince my words,I said to her myself,…

Now Albert’s coming back,make yourself a bit smart.

He’ll want to know what you done with that money be gave you

To get yourself some teeth. He did,I was threr…

这段话出现在一首诗中,与其他更体面的(respectably)英语文学类型不协调地(incongruously)发生碰撞(rubbing shoulders),正是这一事实使我们给予了它不寻常的审视性(scrutiny)的赞美。在这儿,它是前景化,而是否在酒吧或在公交车上已有人无意中听到过,是不可能的。我们发现自己并没有注意到(heed)“qua”在此处的含义是“随便闲聊(casual gossip)”,而是提出这样的问题:将它包含在诗中的这个位置有什么意义?它与上下文的联系是什么(relevance)?根据(in the light of)我们对这首诗的其它部分的理解,它的艺术意义是什么?这种写作(composition)方法让人联想到了画家的“拼贴(collage)”技巧;特别是一些报纸,广告等的碎片粘在画作的表面上。因为报纸的碎片,不管它是什么内容,以别扭的方式出现在一幅画的环境中,会吸引我们更多的注意力,会是不同的注意力,这与我们在习惯的环境中只会粗略地瞥一眼是不同的。这同样适用于Eliot的文学拼贴。

2. 前景化的解释(interpretation)

诗歌前景化以某些基于作者端的动机和某些基于读者端的解释为前提。每一个问号都伴随着前景化的一个特征;有意或无意地,我们会问:“意义是什么?”当然,或许毫无意义;但是欣赏作品的读者,出于信念,会假设有意义,或者至少倾向于相信诗人(这样做一定有它的道理)。另一方面,我们不能忘了这个世界上的Weller先生们,他们对每一个问题都耸耸肩,认为诗歌是一种荒诞的无稽之谈。现在,我们必须考虑的问题是跨越语言分析和文学鉴赏之间的鸿沟的问题:什么时候语言的变异(在艺术上)有意义?

2.1 前景化解释的主观性(subjectivity)

对于上面提出的问题(即,什么时候语言的变异(在艺术上)有意义),我希望考察3个答案。

答案一:当它(指变异)传达某种事物的时候。按照这个意义的定义,实际上,所有的变异都有意义。考察下面的3个案例:

[a] My aunt suffers from terrible authoritis.

[b] Like you plays.

[c] The Houwe [sic] of Commons.

以上语言学中的异端很容易被视为交流中的错误,视为沟通中微不足道的障碍(hindrances)。但是,无意地,它们传递出了相当多的信息。第一个案例,假如我们将它认为是文字误用(malapropism/ˈmæləprɒpɪzəm/)的例子(arthritis拼成了authoritis),至少告诉我们关于写出这段文字的“作恶者(perpetrator)”的受教育水平,性格特征,等等。在第二个案例中,语法错误问题可能反映出其作者可能是一个英语语法生疏的外国人。第三个案例,发生在印刷文本中,向我们表明打印机输出了一个错误,作者是一个粗心大意的校对者(proof-reader),等等。当然,这样的错误可能是为了达到艺术或者喜剧的效果而故意地模仿。例如Malaprop夫人本人有这一段:

An aspersion upon my parts of speech! Was ever such a brute! Sure ,if I reprehend anything in this world, it is the use of my oracular tongue and a nice derangement of epitaphs.

[Sheridan,The Rivals,III.iii]

尽管如此,有一点是很明确的,即使看起来最为琐碎和最无动机的变异都可能传递着某种信息。

答案二:当它(指变异)传达作者意图表达的信息的时候。这种“意义(significant)”的定义将第一个问题的分析范围进一步缩小,将它从语法错误(solecisms)、文字误用(malapropism)、和其它语言学上的低级错误(linguistic blunder)中排除。这种定义认为,仅当故意为之的时候,这种变异才有意义(即,无意的犯错是真正的错误,在文学上没有意义)。但是,主要问题在于在实际应用中,作者的意图难以捉摸。如果他去世了,他的意图将永远是个未知数,除非他碰巧记录下了他的变异目的;甚至是还健在的诗人,也羞于(shy)解释当他在写一首具体的(given)诗歌时他使用变异手法的“意图是什么”。甚至,还广泛持有这种观点——一首诗的诗意,在于其自身,不能加入外部无关的评论。在任何情况下,一个诗人自己的解释一定会被视作玄妙深奥吗?一个冲突的解释的有趣案例报告自Tindall的A Reader’s Guide to Dylan Thomas(Dylan Thomas读者指南)。在Thomas的A Grief Ago中,出现了一个令人迷惑的复合词country-handed:

The country-handed grave boxed into love.

Edith Sitwell在这个复合词中隐约看见了一幅“农民种植花卉和谷物的乡村图画(rural picture of a farmer growing flowers and corn)”,而Thomas自己却说这种解读恰恰与他的意图相悖,他把坟墓想象成一个拳头和国家一样大的拳击手的形象。我们应当接受Thomas对这个主题的“校正”而把它当成最终的解答结果吗?又或者,我们不应当接受Edith Sitwell的解释,而应当认为诗歌本身就是有效的且具有艺术意义?

答案三:当它(指变异)的意义被读者识别或者感知的时候。从表面上看,上述预期的答案是最不冷人满意的:它仅仅说明,诗歌的最终意义在于读者的理解,就正如说,美丽在于观看者的眼睛。然而,我认为,我们被迫回到这个定义,是由于其他两个答案未能界定什么才是人们在实际中认为的诗的意义。我们可以更进一步地说,是否一个变异有一个感知的解释,而具体的解释又是什么,这是一件很主观的事情。我并不是在鼓吹一种批判性的无政府状态,即每个人的观点都和他的邻居一样好:有一种解释性判断的共识(consensus),其中某些专家(评论家(critics))的声音比外行人(laymen)更大,而诗人的声音,如果听到的话,可能是最权威的。

如果这个结论告诉了我们语言分析的客观性(至少在精神上)与批判性解释的主观性(最后的手段(in the last resort))之间的区别,那么这个结论,无论它看起来是多么的反层进(anticlimax),它都是有益的(salutary)。它还应该告诉我们,语言和文学批评,就它们两者对诗歌语言的处理而言,是互补而非竞争的活动。两者在何处交汇是前景化研究中最重要的内容。

2.2 变异的“保证”(The ‘Warranty’ for a Deviation)

假定可以对一个变异进行有意义的结构化解释,现在,让我们更为准确地考察一个具体的解释是如何实现的。从细节上来讲,这是批评理论的问题,而不是文体论的问题,在这里,我不打算细讲,大致粗略地讲一下处理过程。

语言的变异是正常交流过程的中断:可以说,是在读者对文章的理解中留下了一道沟壑。这个沟壑可以填补,变异也可以变得有意义,但只有通过努力地想象,读者才能感知到一些可以弥补表面怪诞的更深层的联系。就比如隐喻(metaphor),是通过类比实现弥补。Donne的诗行(选自The Apparition)

They thy sick taper will begin to work

包含了两个字面意义的破格:“taper”(蜡烛,candle)具有“sick”的概念;“taper”具备眨眼(winking)能力的概念。这些变异的保证在于“sick”和“wink”的比喻解释(figurative interpretation),它凭借的就是我们对一个生病的人和一支正在燃尽的蜡烛(candle)之间,以及蜡烛的闪耀(flicking)和眼睑(eyelid)的搏动(batting)之间的相似性的理解。寻求(search)保证可以更进一步。我们可以问,这些对比怎样才有助于加强诗歌的整体效果;但是,当前我们只会考察称为直接保证(immediate warranty)的变异。

另一种变异在Joyce的<<Finnegan’s Wake>>( Finnegan的守灵夜)作品有展示,包括奇异的(bizarre)混合词(word-blends)和新词(neologisms),例如,museyroom,wholeborrow,Gracehoper。在这些案例中,直接保证可以分为两个部分。第一部分是对语言联系的理解——事实是语言的相似之处——即创造的新词与既有的固定词汇之间的相似之处:museum,wheelbarrow,grasshoper。第二部分是尝试将语言内的联系与语言外的联系匹配起来,或许,我们可以在创造的新词与“专用(proper)”词汇之间建立起某种映射关系。例如,museyroom足够恰当地表明,museum是一间房间,某人可以在其内思想问题,正如在2.1的[a]例子中一样,authoritis可以表明这是一个书写错误(writing-bug),作者可能原本想表达的是“关节炎(arthritis)折磨(afflicts)得我的阿姨像个瘸子一样”,而误将arthritis拼写成了authoritis。

3. 并行化(parallelism)

正如我们已经研究过的语言变异(即,放弃(waiving)语言的规则和惯例)一样,并行化并不是语言前景化的唯一机制。突入(obtrusion)的效果,即将信息的某部分推入引人注意的前景中这种效果,可以通过其它方式实现。例如,双关语(pun)是一种前景化:

When I am dead,I hope it may be said:

‘His sins were scarlet, but his books were read’.

[Hilaire Belloc, On his Books]

这个警句(epigram)没有违反语言规则,但是我们意识到,在其结论上,同时存在两种解释“read”和“red”。也就是说,我们的注意力集中在通常被忽略的相同发音上。

现在,我想把重心放在另一种前景化上,这种前景化,从某种意义上来说,是变异的对立面,因为它坚持将额外的规则(extra regularities)引入语言中,而不是反规则。这种前景化就是最广泛意义上的并行化(parallelism)。

3.1 并行化作为前景化的规范

为了解释我所指的“额外规范(extra regularities)”,我将举一个例子,Coleridge的诗行“The furrow followed free[The Ancient Mariner]”中重复的fs的头韵模式(alliterative pattern)。

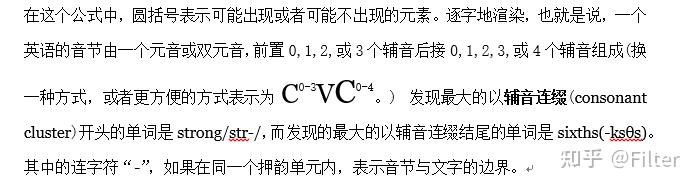

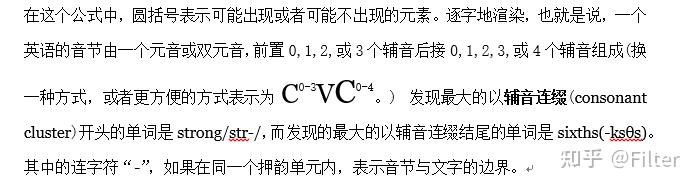

大体意思就是说,任何语言的使用都在于遵守规则,规律(regularity)或者“ruledness(规则)”是语言的一般属性,诗歌内外也是一样。语言表示自己可简化为规则的一种方式是在这种方式中将语言分割成结构上等价单元的可能性:例如,按音节分划(在语音方面)和按从句划分(在语法方面)。因此,一段文字可以在不同的层面上,分析成重复的相似结构的模式:

在上图中的A行给出了Coleridge的诗行的音位转录:它按顺序记录了一段发音清晰的实际语音单元。众所周知,这些发音并不是与记录下的文字的字母一一对应的;例如,在单词“followed”中“ll”这两个字母仅表示一个发音。(组合/ou/视作一个音节。)

B行表示发音的同一个发音序列(音素(phonemes)),但是,这一次它们简单地使用c(consonants(辅音))或v(vowels(元音))标识。这时候发音按类似于结构合并的模式分类,这种模式可以按这样的方式解释,即将发音序列分割成音节单元,并指定英语中构成一个音节的限定范围,例如,可以像以下这样:

(C) (C) (C) V (C) (C) (C) (C)

C行的符号表示诗行中的音韵学模式的第二个层次,展示了它是如何分解成一系列的重读音节(/)和非重读音节(x)。再一次地,在这个模式底层,与音节结构的组织相比,有一个通用的组织原则:每一个韵律单元,或者,我们可能的称谓——“度量单元(measure)”,包含一个且仅包含一个重读重读音节,而且可选择地,包含多个非重读音节,最大多达4个。在度量边界通过竖线“|”标识,类似于音乐中的小节线(bar-lines),而不是以传统韵节分析的足界(foot-boundaries)(重音分析的足界是个什么符号?) 以这种方式分析重音的押韵将在韵律章节更为详细地介绍,那时将会讨论它在诗意中的地位;此处,我们将假定每个度量以一个重读章节开头。(碰巧,在这个例子中,小节线正好是单词的边界线。)

从以上的分析中,我们可以看到,英语的音韵学模式是如何通过分层单元来描述的。最小语音单元音素(phonemes)单个元音和辅音(/f/,/g/,/u/,等等)组成了更大的语音单元音节(syllables)。音节本身,又分为重读音节和非重读音节,仍就是更大的语音单元,押韵单元在此处称为小节(measures)。甚至程度更大的语音单元——语调(intonation)单元,也可以区分出来,但仅限于对诗歌研究有兴趣的范围。类似于单元分层,可以建立句子分层、从句分层、短语分层、单词分层、等等,用于描述语法模式。

D行中誊写下来的头韵结构,可以说是一种叠加(superimposed)在语言中已经固有的模式之上的模式。它在于一个特定语素的重现——/f/出现在诗行的每一个重读音节的开头。另一个附加规则是交替的重读与非重读音节的格律模式(metrical pattern):DI-DUM-DI-DUM-DI-DUM(注:押韵的基础是抑扬格(iambic),又称短长格,英语口语一直都是抑扬格,DI,DUM表示节拍,DI 表示轻的节拍,DUM表示沉重的节拍,可否理解为“滴嗒”?这些是音乐术语,诗歌中渗入音乐知识,需要补充一点音乐常识)。语言中没有规定必须得这样,英语中也没有规定所有重读音节必须以/f/开头。

韵律(metre)和头韵仅仅是这种语言前景化的众多例子中的两个,相比必须通过语言规则的优势来组织文字,它更为高效。在下面这个对句(couplet)的第二行中,我们可以看到一个更深入的例子,这是一个依据句法的例子:

Ill fares the land, to hastening ills a prey,

Where wealth accumulates and men decay.

[Goldsmith, The Deserted Village]

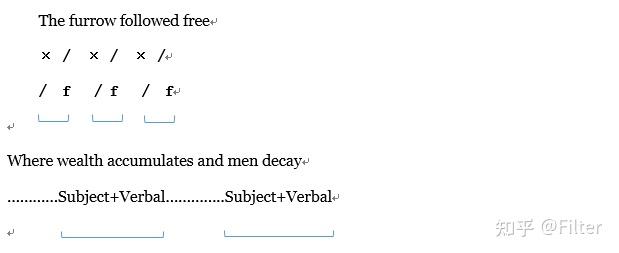

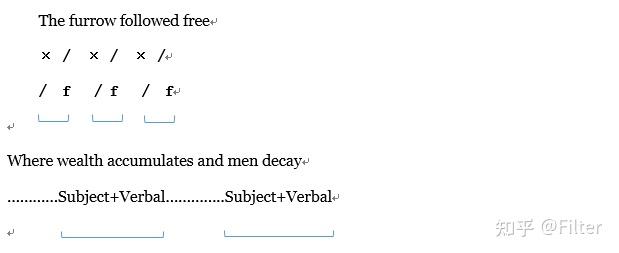

这个案例中,有关的单元不再是韵律或音节,而是从句,这一行的斜体部分是对等的句法结构:每个从句由一个单独的单词充当主语,后面接一个单独的单词充当谓语组成。语言允许选择各种结构(Subject+Verbal,Subject+Verbal+Object,Subject+Verbal+Indirect Object+Object,等等),诗人坚持基于准确的重复。术语“并行化”首先是与这种重复的句法结构相关联。

正如我前面所说,准确地说,并行化从其广义的意义上来讲,是在§2.4章节中讨论过的“a grief ago”这种前景化的对面立。后者,在语言中可获得一定的选择范围,诗人的选择会超出这个范围。而对于并行化,语言允许他选择,他习惯性地将自己限制在同一选项上。

3.2 前景化有多少规范?

前景化极少有极端的情况。正如§2.4章节所述,有一定程度的前景化不规则性,因此,也有一定程度的前景化规则性。像这样的句子“He found his key and opened the front door”,有一个次要的并行化,包括2个连续的Verbal+Object结构。但是,无论如何,在英语中这样的结构是如此频繁,以致于我们倾向于忽略它的模式,几乎不认为它是为艺术效果而设计的。相比而言,模式的程度可以用一句话很好地诠释“没有消息就是好消息(No news is good news)”,因为,在这儿,同一种句法结构模式Modifier+Noun的重复,伴随着同一个词汇news的选择。在Othello的句子“I kissed thee ere I killed thee”中,甚至发现了更强的规则性前景化,句中,两个从句具有(1)相同的结构(Subject+Verbal+Objects),(2)I和thee所对应的准确动词,(3)相对应的过去时态后缀(-ed),以及(4) “kissed”和“killed”在音韵学(phonological)上是一致的(congruence)。我们可能也注意到,在Goldsmith的诗行中蕴含的“wealth accumulates(财富累积)”和“men decay(人格腐蚀)”的并行化不仅是从句结构相同,而事实上,每个从句元素仅由一个单词组成。假如我们改动每一个从句,不应用第二个条件(例如,改为“wealth has accumulated”和“goode men decay”),则这个模式会被认为更差,因为改动后不再有这样一种密切的语法对应。以上这些例子给出了这样一种概念,即那些因素可用于评估并行化的强烈程度:是否可以扩展到词汇和语法的选择;是否可以同时在在不同的结构层次上操作;是否同时包括音韵学和正式层级的模式。

3.3 对等(identity)和对比(contrast)模式

并行化作为诗歌语言的一个特征,其重要性可以与诗歌语言的变异相提并论。Gerard Manley Hopkins甚至认为诗歌的技巧“将自身终结于并行化原则”。很显然,并行化是位于所有诗意底层的原则。因此,我们想存细探究其特征和功能,就像我们探究语言的变异一样。

首先要指出的是,弄清楚并行化与机制重复之间的区别是很重要的。正如Roman Jakobson所说“任何形式的并行化都是不变与可变的分配”。换句话说,在任何并行化模式中,一定存在着对等元素和对比元素。对等元素几乎不需要作过多说明:很清楚,在上面§3.1章节中列出的这种任何叠加的(superimposed)模式都在两个或多个相邻文字之间建立了一种对等关系,在这儿,使用水平括号表示:

这个问题可能不太明显,即这个对等并没有扩展到绝对重复的地步。一个句子的完全重复,例如观众(crowds)的反复喊话(chanting)(“We want Alf! We want Alf!”……,等)不被视为并行化,因为并行化要求使用这种模式的某种变化的(variable)特征——某些对比元素,就它们在这种模式中的位置而言,具有“并行特征(parallel)”。

在完成这种并行化与重复化的辨析之后,我们可以进一步地观察到,并行化除了是文学的特征之一以外,也是人类文化其它方面的典型特征之一。18世纪德国作家Johann Gottfried von Herder在捍卫Hebrew Psalms的特征并行化(characteristic parallelism)(在含义和形式上),反对这是“单调和冗余”的指责时说的话:“Haben Sie noch nie einen Tanz gesehen?”(Have you never seen a dance? ) (你没见过跳舞吗?)。类似地,在音乐方面有:

Beethoven(贝多芬)第五交响乐(symphony)的开场小节(bars)有力地说明了常量和变量的模式,这几乎是音乐格式所有方面的基础。它是这种押韵图格式

它是在最后一个音符(note)下降的有节奏的图形,这是主题的不变部分;音符的实际音调(tonal)值构成了可变元素。

谚语(proverbs)、标语(slogans)、童谣(nursery rhymes )、以及其它的语言的“通谷文学的(sub-literary)”的用法,也充满了(abound)并行化。歌曲(songs)和民谣(ballads)在设计上极具并行化特征,这在《The Ancient Mariner》(<<古代水手>>,模仿民谣风格)的诗节(stanza)中充分地体现了出来,我们前面使用的头韵的例子就是选自该诗节:

The fair breeze blew,the white foam flew,

The furrow followed free;

We were the first that ever burst

Into that silent sea.

要列出这篇短文中许多相互关联的前景模式——格律(metre)、尾韵(end-rhyme)、内韵(internal rhyme)、头韵(alliteration)和句法并行化(syntactic parallelism)——要占用一整页。

3.4 并行化的解释

要用一种大全的方式,覆盖并行化所出现的所有多种多样的,诗歌内外的例子,用以概括并行化功能,这是不可能做到的。语言的并行化非常频繁地与修辞学的强调和记忆原则(memorability)联系在一起。在童谣(nursery rhymes)和民谣(ballads)中,它本身就提供了一种朴实无华的(artless)乐趣(pleasure),也许没有也不需要进一步的合理解释。在诗歌的理解中,我们往往将这种乐趣视为无关紧要的东西而不予考虑,但是我认为,完全忽略掉与音乐语言联系最为紧密的文学语言的特征是错误的——存在于时间维度上的另一种主要艺术形式。

然而,人们普遍的感触是,如果一个并行化发生在诗歌中,就应该探寻某些更深层的动机或理由。这种感触变得越来越强烈,因此,大部分散文作家都倾向于不遗余力地避免这种不必要的影响:头韵、押韵、等等,除排他们在艺术上是合理的,否则它们会被认为是一种积极的干扰(distraction)和障碍(hindrance)。诗意的并行化属于另外一种规范,就像常规规范一行,在诗歌中不是前景化。但是,我们一般可以认为,前景化规范就像前景化不规范(irregularities)一样,需要一个合理的解释。并行化意义的分配取决于一个简单的对等原则。每一个并行化在两个或多个元素之间建立起一个对等关系:被模式挑出来作为并行的元素。解释这种并行化就要求理解这些元素之间的一些外部联系。这些外部联系,从广义来说,是一个类比或者对比的联系。在Goldsmith的诗行“Where wealth accumulates and men decay”中,有一个很明显的讽刺性对比(ironic contrast)。对比性联系的其它例子还有:

He raised a mortal to the skics ;

She drew an angel down.

[Dryden, Alexander’s Feast]

To err is human,to forgive, divine.

[Pope,An Essay on Criticism]

正是像这些例子一样,在其中,正式的并行化与隐含的对比相结合,才使得 “对仗(antithesis)”这个术语最容易被应用。

另一方面,假如Goldsmith的诗行被拙劣地模仿(parodied)成“Where wealth diminishes and men decay”,这个联系会被理解成类比之一:两种事态(states of affairs)相辅相成(go together),实际上,一种似乎伴随另一种而来。第三种可能通过一个更强烈的对仗来展示:“Where wealth accumulates and men obey。”这有一点迷惑,因为,从表面上看,这个模式设置的彼此对立的这两个动词之间没有联系;然而,我们发现自己正在控索一种解释,通过构想一种场景,在其中一种可以被认为和另一种是互补的或相对的。在解释并行化的时候,和解释变异时一样,人性厌恶感官的真空(human nature abhors a vacuum of sense.)。

句法并行化引起的另一个预期是,假设这个模式有超过两个阶段(phases),它们会按层进方式(climax)推进。这种预期被下面的来自<<The Merchant of Venice>>[III.i]的文段完整地诠释:

If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? if you poison us ,do we not die? and if you wrong us, shall we not revenge?

在句中,“复仇(revenge)”的预兆(portentousness)和情感的力量,出现在bleed(流血),laugh(发笑),和die(死亡)之后,通过在模式上轻微的动词变化加以强调;通过shall替代do。如果(不考虑“and”的位置)诗行按与现在相反的顺序排列的话,不仅表现效果会大打折扣,而且会使结果完全不令人满意。

稍微复杂一点的案例是来自Robert的<<To a Mouse>>(致老鼠)中的名言:

The best laid schemes o’mice an’men

Gang aft a-gley.

这儿的对等关系存在于“mice”和“men”之间,不仅句法上对等,而且在音韵上也对等,它们两者都是以音章节/m/开头。两个单词按这种方式的音韵学前景化,或者叫“谐音(chiming)”,是一种相当普遍的诗歌表达效果。“mice”和“men”之间增强的联系是双重的。首先,我们理解所指的对比,即,人——生物中的最高级动物和老鼠——最小的(tiniest),最胆怯的(timidest)生物之一的对比关系。但是,第二点,通过连词and将两个动词连系起来,有助于我们理解人与老鼠之间的相似性,在这段文字的观点看来,他们对于命运脆弱的状态,都是一样的。

这种并行化的解释就像变异性的解释一样,考虑它们和其它前景化之间的关系,以及最终在整个其出现的作品中的关系,可分为直接(immediate)的解释和宽泛(wider)的解释。作为宽泛的增强性的一个例子,我们回到Othello的言辞“I kissed thee ere I killed thee”,其中,并行化强烈地促进了kissed和killed的联系。这类似于“men and mouse”这个例子,都将相似性与对比性结合起来。kissing和killing具有相反的内涵,前者与“爱(love)”关联,而后者与“憎恨(hatred)”和“攻击(aggression)”关联。另一方面,句子作为一个整体,表明他们具有相似性:kissing和killing是一种兼容的动作。因此,在一个更宽泛的层级上,这种并行性高度概括了Otherllo嫉妒(jealousy)的悖论(paradox),以及他最终悲剧性的(tragedy)讽刺(irony)。

来源:<<A Linguistic Guide to English Poetry>> Geoffrey N.Leech

[英语诗歌语言学指南:前景化(foregrounding)及其解释] 相关文章推荐:

- 最新散文

- 热门散文

- 热门文章标签

全站搜索