英语诗歌语言学指南:诗歌规则的变异

时间: 2021-10-15 08:42:10 | 作者:Filter | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 103次

- 2023-11-27 03:00:49诗歌中的内蒙古是什么样子

- 2023-11-25 14:00:10八言诗与其他体裁的诗歌有何区别

- 2023-11-25 03:00:42如何读诗 感觉进入不了诗歌的世界 听别人评析或看他们的作品总是不明觉厉啊!

- 2023-11-19 11:59:52各路大神,帮我看看我以李贺的口吻写的这首诗怎么样,请结合李贺的生平和诗歌风格,做出客观的评价

- 2023-11-18 22:00:35中国诗歌中的“兴”是什么

- 2023-11-14 12:01:46为什么在80年代,甚至90年代诗歌在年轻人那么盛行,现在确很少有人感兴趣了

- 2023-11-13 20:00:38以色列的老师是怎么在课堂上教授学生诗歌的呀 具体采用了什么方式方法

- 2023-11-09 18:01:12以《山居秋暝》为例,谈谈诗歌格律要求

- 2023-11-04 22:01:55有人用一句话概括中国当下文学现状:“诗歌已死文学式微,流量为王”,你觉得中国的文学还有希望吗

- 2023-11-04 20:01:19诗歌是文案吗

1. 语言剖析(Anatomy of Language)

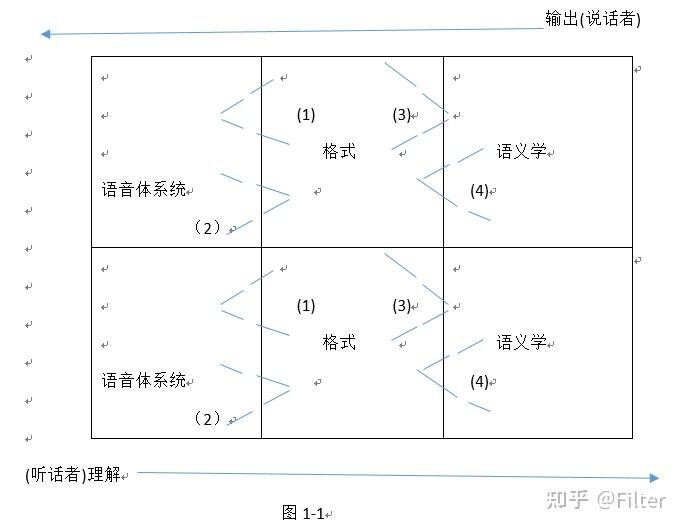

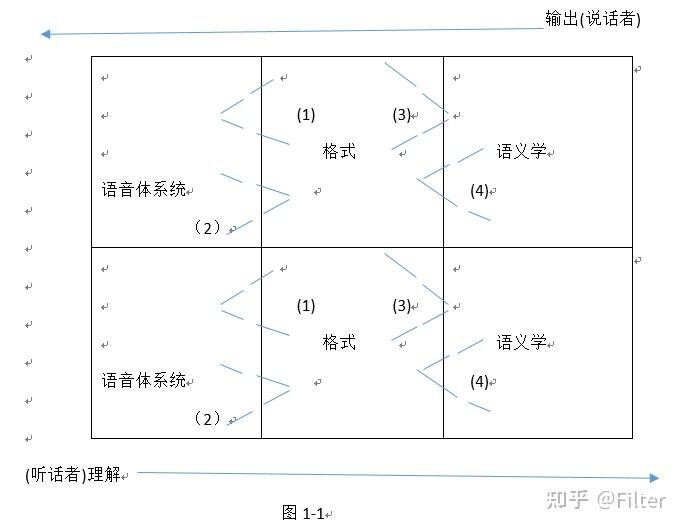

要考察各种诗歌的破格类型,就必须带着这样的问题开始:在诗歌的创作过程中,可以违背那些语法规则和传统用法的约束。这反过来又使我们回到了最基本的问题:语言的特征是什么?它是怎样构成的?我们必须识别语言中那些不同的规则?因此,我的首要任务,就是尝试用一种非常简短的,简单的解释方式来描述一门像英语这样的语言,如何将她分解成各种层次的组织单元,这些组织层次的单元又是如何有机地组合在一起的。我应该补充一点,因为语言如何运作有不同的理论,所以,可以通过多种方式给出这样的解释。下面的草图是一个合成图,旨在无争议地展示关系。

现在似乎几乎没有分歧的一件事是,认为将语言分解为格式(form)和意义(meaning)两个组成部分的这种传统方法是不够的。相反,常常首先粗略的三类分模型:

也许,读者可以这样设想一下,即将自己置于第一次尝试学习这门语言的角度,并反问自己,“在我能正确地说英语,应用英语之前,我必须掌握哪些不同的必备语言知识?” 以这种方式,或许可以更好地理解这个图。

1.1. 三个主要层次:体现(Realization),格式(form),语义(semantics)

由于一门语言的知识在传统上被浓缩为两种书籍,辞典和语法书,我们可以这样从考察语言开始——要熟练地掌握一门语言,说话者需要记住该语言的词汇,并且掌握一套如何使用词汇来构建句子的规则。这两个部分,分别对应辞典(lexicon)和语法(grammar),合起来组成了这门语言的规范体(formal aspect)。

但是,从这个意义上讲,辞典和语法书并没有完全将它们自身限定到具体的辞典和语法。它们也给出了一个学习者需要的其它类型的信息:如何发音以及语言的书写格式,即,如何给出它们的物现实现;以及它们的含义是什么。因此,必须认识三种主要的规则:格式规则(rule of form),体现规则(rule of realization)(phonological(音韵学有关的),或graphological(书写相关的)),以及语义规则(rule of semantics)。

同样的三层模型既适用于语言的接收过程,也适用于语言的输出过程:听和读(输入),以及说和写(输出)。在这些语言的处理过程中唯一不同是,规则类型以相反的顺序应用,如下图所示,仅表示简单的说话过程:

没有必要详细说明为什么语言要从3个主要层次而不是2个层次来分析。但是,举几个用法风格(locutions)在同一层次上相同,在另一个相邻层次上不同的例子,可能有助于理解。这些例子将说明每个层次的功能,并且也将从一定程度上说明为什么有必要采用三个层次。4种可能的情况已经在上图中画出,图中对应的编号如下列表所示:

(1) 同音异义(Homophony)。相同的发音,不同格式(或含义)(例如, light/ laɪt /adj. 和light noun)。

(注:这里举的例子是同一个单词发音相同,表现出不同的词性,如果是发音相同,拼写不同,lite与light的例子可能更合适。)

(2) 差异化(Differentiation)。相同的格式,不同的发音(例如,名词envelope/ˈenvələʊp,ˈɒnvələʊp/与“envelope”发音相同,似乎又与“onvelope”相同;在诗歌中,over与o’er相同,等等)。

(注:这里的差异化,指同一拼写法发音可能不同,或者同一含义,拼写不同。)

(3) 同义词 (Synonym)。相同的含义,不同的格式(例如,none the less,nevertheless,all the same)。

(注:同义词,可以是单个单词,还可以短语形式。)

(4) 一词多义(Multiple Meaning(Polysemy))。相同的格式,不同的含义(例如,light=(1) “undark”,(2) “unheavey”)。

这4种多对一(或一对多)的关系,不仅适用于词汇,也适用于句子和更长的表达式。例如,“His designs upset her”这句话,有4个可能的含义:[a] “His drawings disturbed her”(他的画打扰了她);[b] “His intentions disturbed her”(他的意图打扰了她);[c] “His drawings disturb her”(他的画打扰她);[d] “His intentions disturb her”(他的意图打扰她)。这是同音异义词upset(当前时态)和upset(过去时态)的两种格式引起的歧义,而另一个歧义来自于一词多义的designs。因此潜藏在句子“His designs upset her”中的有两个同音异义的句子,每个句子都有两个不同的含义。

1.2. 语音体系(Phonology)和书面体系(Graphology)

英语句子既可以通过书面表达,也可以通过口语表达,因此,一个合格的语言使用者既要知道如何发音,又要知道如何书写。术语“graphology”在某种程度上比常用术语“orthography”(正字法,正确拼字法)更为宽泛,因为它涉及到整个书写体系:标点(punctuation)和分段(paragraphing),以及拼写法(spelling)。在很大程度上,英语书写体系效仿(imitates)语音体系——即,该语言的书面版本是其口语版本的视觉编码。但是,众所周知的是,英语拼写方式非常不规则,有时候甚至与听到的内容大相径庭(例如,ceiling与sealing)。此外,标点符号并没有以任何明显的形式反映英语口语的特征;例如,到目前为止,还没有任何形式显示任何口语与段落有对应关系。因为,在某种程度上,书面体系有它独立于标点的自身的规则和结构,也许,最好的办法就是将其视作与语音体系并列的单独的实现层次,如上面1中的图表所示。因此,这两个层次在语法和辞典学中是一个二选一(either-or)的关系(或者“或”的关系,二者其一成立即可),与和的关系(或者“与”的关系,必须两者同时成立)(both-and)相对。但这并不意味着书面文本没有口语表达的含义。实际上,我们都很清楚,在诗歌中,语音的效果,包括诗意,都可以通过默读和朗读来欣赏到。

(注:<<The Oxford English Dictionary>>对Graphology的定义为:

linguistics: The study of written and printed symbols and of writing system.

语言学上:书写和印刷符号以及书写系统的研究。)

1.3. 含义(Meaning)和意义(Significance)

现在我们将注意力移到图1.0的的第三列,语义,或称含义的研究。我必须明确地指出,本书中“含义”(meaning)一词的使用仅限于狭义的“认知的”(cognitive),“逻辑的”(logical),或者“外延的”(denotative)意义:即,即辞典标注者所关心的这种意义。这与文学研究中经常遇到的术语的广泛使用形成对比,在文学研究中,一首诗、一行诗句、一个词等的“含义”可能包括通过它所传达的一切内容。对于这种,我更倾向于称其为一段语言的意义(SIGNIFICANCE)或(更明确地说)整体意义(TOTAL SIGNIFICANCE)。我做出这样的区分,是为了避免有时伴随着使用诸如“意义”(meaning)之类的词来指称文学而引起的混淆。

话语或文本的含义(meaning)(即,“认知”(cognitive))是其整体意义(significance)的一部分,但该部分的重要性在很大程度上取决于交际情境(communicative situation)。英语的科学和技术变体尽可能接近一种交流方式,其中除了认知意义之外没有任何意义。然而,在个人会话中,必须考虑到其他非认知因素,尤其是情感和态度方面的重要因素。在诗歌中,作者和读者之间使用了许多特殊的交流场所(avenues),认知意义似乎只是整个交流的一小部分。然而,坚持认为认知意义在诗歌中毫无价值是相当荒谬的。虽然我们可以合理地推断出 Wordsowrth(英国诗人) 的“I wander'd lonely as a cloud”(我像云一样徘徊)中的词cloud传达了它在天气预报中所传达的内容之外的其他内容,但没有必要极端地声称气象学家(meteorologist)和诗人(poet)的这些术语的用法没有任何共同之处。如果诗歌中所有的词都被剥夺了认知内容,它们的交际能力就会降低到像“ala”、“ouch”和“tally-ho”这样的感叹词的水平。

一段时间以来,一首诗(a poem或a piece of poetry)不能被意译,这种学说在文学批评界被普遍接受。围绕这一学说展开的辩论表明,在文学讨论中不加区别地使用“意义”(meaning)等术语会导致不同程度的混淆。但如果我们牢记上述含义(meaning)和意义(significance)之间的区别,整个问题就清楚了。当然,在认知意义的层面上,一首诗可以这样解释:用不同的词来表示一段段落的“意义”(sense)(即它的认知内容)实际上是一种公认的课堂练习。当然,如果我们通过“意译(paraphrase)”来理解“用不同的词来表达一篇文章的全部意义”,那么攻击“意释异端(paraphrastic heresy)”的这种学说无疑是正确的。

1.4. 语言学的附属分支(Ancillary Branches of Linguistics)

图1.0中描绘了描述语言学(descriptive linguistics)的领域;即,语言学的核心方面是以抽象的方式描述语言模式,而不涉及如何、何地、何时等使用它们。方言学(dialectology)、语域研究(register study)和历史语言学(historical linguistics)这三个分支涉及三个不同的维度,这些模式在这三个维度上可能有所不同。方言学是对方言的研究,也就是说,语言基于其使用者而产生变化;语域研究关注的是基于语言在社会使用的功能而产生的变异(在这儿,语域这个概念扩大为包括语言如保描述使用者的情感和态度);历史语言学绘制了语言随时间发展的图表。这三个“附属”(ancillary)研究本质上是相对的,因为他们根据场景比较了使用语言的不同方式。三大层次中的任何一个层次的规则都容易受到方言、风格或时间条件的限制。

我们可以从另一个角度说,描述语言学仅处理语言的知识,而不处理如何使用它的知识。当然,我们假设的英语学习者的语言专业知识将在一定程度上受到限制,除非他的知识扩展到这三个额外的因素。如果不具备其中的一些使用经验,他不仅会犯下严重的社交错误,而且会错过语言交流中许多更微妙的细节。这些知识的欠缺首先会妨碍他对文学篇章的理解,在这些篇章中,语域、社会阶层、历史阶段等的联系都被用以产生刻意的效果,并具有特殊的意义。

当我们注意到,“caitiff”具有古旧(archaic)的含义,“roster”具有军队(military)的含义,“tootsy”具有幼稚(nursery)的含义时,我们只是观察到了有限使用的词汇是如何以特有的方式获得它们所使用的场景的渲染。将“tootsy”不可思议地移植到一首诗中,它也会带着它那苗圃(miáo pǔ)的背景,当我们在讨论“蕴涵意义”(connotative meaning)时,我们的在一定程度上是指,一个单词,句子等唤起其出现的典型语境的能力。但这并不是“内涵”(connotation)的全部解释,因为这个术语在使用时不仅与语言学术语本身有关,而且也与它所指称的事物有关。例如, 假如night,blood,ghost,thunder,被说成具有“不祥的内涵”(sinister connotations),肯定是因为这种暗示性的性质属于事物本身——night,blood,ghost和thunder——(因此,从指称来说,与这些词有关)而不仅仅是文字表面意思。在这些事物的图像或听觉表征中,会感受到(无疑更强烈)不祥的气氛,就像在表示它们的词中一样。在这些事物的图像或听觉表征中,会感受到(无疑更强烈)不祥的气氛(sinister aura),就像在表示它们的词中一样。在我看来,语言学对后一种关联性无话可说,这在诗歌中无疑具有不可否认的重要性。

2. 变异类型(Types of Deviation)

我们现在准备对诗歌中不同类型的语言变异进行粗略的考察,从语言形式的中心层次开始,然后从那里转向1.0所示的其他层次。

2.1. 词汇变异(Lexical Deviation)

新词(neologism)或新“词”(new “words”) (即词汇项)的发明是诗人可能超出语言正常资源的更明显的方式之一。并不是说这完全是诗人的特权:新闻工作者(journalists)、文案撰稿人(copywriter)和科学家(scientists),以及其他三种类型的语言从业者,都由于各种原因以词汇发明而闻名。即便是普通人,他们在日常会话中也经常不经意地发明新词,认为这是表达他们的情感或意见的最便捷的方式。如果新词是“因现时使用(for the nonce)”而编造的,即,仅用于单一场合,而不是为某些新需求增加英语词库的严肃尝试,则我们称它们“现时构词(nonce-formations)”。很显然,尽管诗歌新词不像对话式新词那样短暂,因为一首成功的诗会被诗人的当代人和后代人一次又一次地阅读,我们仍然把诗人的词汇创新大多归入现时构词的范畴。相当多被广泛使用的英语单词明显是来源于诗歌:例如,blatant[Spenser],assassination[Shakespeare],pandemonium[Milton],casuistry[Pope],等等。

认为新词是“违反词汇规则”是一种误导;更可取的一种解释是,现有的(构词)规则比偏好用法具有更大的通用性:在给定的实例中,对其进行操作的常规限制被抛弃。让我们以英语构词规则为例,该规则允许动词前加前缀fore-来表达“预先”(beforehand)的意思,如foresee(预见)、foreknow(预知)、foretell(预言)、forewarn(预警)。如果这条规则在其使用上完全自由,我们可能已经在使用诸如foresell(“sell in advance”)或foreappear(“appear in advance”)这样的动词而丝毫不会注意到他们的怪异之处。但是,这条构词规则实际上仅限于一小部分词汇,以致于T.S.Eliot[在<<The Waste Land,III>>(荒原III)中]通过需要使用动词foresuffer来增加了一个新词,具体在诗行“And I Tiresias have foresuffered all,”中,这给我们留下了新奇的(novelty)印象(因为以前没有这个词),并且是语言表达可能性的惊人扩展。如果没有这种词汇的限制(即可以肆意扩展新词不受约束),可能就没有组成语言词汇的有限词汇表这样的事实存在。

最常见的构词方式有词缀法(affixation)(即,附加一个前缀,后缀,或者中缀到一个语言中已存在的词上来构成一个新词),和复合法(compounding)(即将两个或多个语言中已存在的词连接在一起构成另一个词)。下面的短语来自Hopkins的<<The Wreck of the Deutschland>>,句中词汇使用词缀法和复合法:

the window-making unchilding unfathering deeps.

在这里,单词中的“un-”表示“take off/away from”(离开/远离),与“un-”在单词unhorse,unfrock,unleash,等等中的含义相当(试对比Lady Macbeth的unsex)。window-making是一个复合词,和music-loving,tub-thumping,prize-winning,等等的构词模式一样。在英语中,扩展词汇的另一种特别重要的方式就是功能转换法(functional conversion),可能称为“零词缀法”(zero affixation)更为妥当。功能转换法包括在不改变其形式的情况下使某词适应新的语法功能。Hopkins对这种构词方法(指功能转换法)的使用和对其它构词方法的使用一样引人注目(striking),如下列例子斜体所示:

And storms bugle his fame------------------[The Wreck of the Deutschland]

Let him easter in us------------------------[The Wreck of the Deutschland]

The just man justices-----------------------[As King fishers Catch Fire]

The just man justices-----------------------[As King fishers Catch Fire]

The achieve of,the mastery of the thing------[The Windhover]

上面最后一个例子挺有趣,选择achieve来表示非常通用的抽象名词achievement,而且这种选择决定了诗意活力和散文单词之间本质的差异。大胆地使用功能转换法也是Shakespeare风格的特征之一。例如,在<<Antony and Cleopatra>>中,安东尼通过把他的心腹Eros想象成Caesar胜利中他的屈辱的旁观者的方式,试图煽动Eros杀了他:“Would’st thou be window’d (i.e. placed in a window) in great Rome,and see/Thy master thus…” 在这部剧的后面,Cleopatra错误地预见到她在莎士比亚舞台上被儿童演员模仿:“I shall see some squeaking Cleopatra boy my greatness.”

和隐喻一样,人们对词汇创新的陌生程度因词汇项而异,因上下文而异。在诗歌中,一些构词类型早已稀松平常,以致于读者不会觉得有丝毫的惊奇,几乎可以将这种造词行为归类为常规操作。Spenser经常在需要一个额外音节的单词前加前缀a-和en-来填充它们在格律方案中的分配位置。同时,他喜欢以-y,-less,-full为后缀的形容词和以-ment为后缀的名词。其中一些词缀在接下来的两三个世纪的诗歌中仍然特别富有成效。

为了找出除了习俗之外,还有什么其它因素与一种新格式的新奇性有关,我们必须首先从研究新词在诗歌中的目的和效果这一一般性问题入手。至少在大多数情况下,认为没有词汇发明就无法传达预期含义和这种观点是错误的。回到Hopkins的句子“the window-making unchilding unfathering deeps”:他的认知意义可以译为“the deeps which deprive (wives) of husbands,(children) of fathers,and (parents) of children”。然而,这种解释的冗长性揭示了通过词缀和复合可以达到的压缩程度和经济性。但我认为还有另一个更重要但却相当难以捉摸的因素,那就是新词的“概念标记(concept-marking)”力量。如果创造了一个新词,它意味着希望承认一个概念或属性,该语言迄今为止只能通过短语或从句描述来表达这样的概念或属性。Eliot的“foresuffered”不仅仅是一个新词,而是一个新的公式化构想的封装:神秘地预测未来的命运是可能的,就像“预见”(foresee)、“预言”(foretell)或者对未来事件的“先见之明”(foreknowledge)一样。类似地,Hopkins的三个绰号(epithet)似乎赋予(invest)海洋三种令人敬畏的(awe-inspiring)品质,然而,“window-making”、“unchilding”和“unfathering”似乎归因于海洋属性,就像湿度(wetness)、蓝色(blueness)和盐分(saltness)与海洋属性密不可分一样。新词的怪异程度与它们所代表的概念的普遍适用性有关:“window-making”让我们觉得就像“cloth-making”或“rabbit-catching”一样陌生,因为我们很少期望通过使人们进入窗户的倾向对宇宙进行分类,而我们可能会更容易地期望通过它们的功用对其进行特征描述(例如,一部“机器”(mathine)或一个“圈套”(snare),我们想到的是“织布”(make cloth)和“捕兔”(catch rabbits))。

2.2. 语法变异(Grammatical Deviation)

要区分许多不同类型的语法变异,还可以从传统上在词态学(morphology)(即,单词的语法)和句法学(syntax)(即,单词在句子中的模式的语法)之间划出的界线开始。尽管Joyce的<<Finnegan's Wake>>中有很多词态学的华丽词藻,如museyroom,intellible和eggtentical,但在英语诗歌中,前一类语言的怪异之处非常罕见,这里就不赘述了。

在句法方面,首先,前面给出的变异类型 (“Our heart’s charity’s hearth’s fire”) 之间是有区别的——一种不同寻常程度的重复结构的潜在复杂度的一种探索——一个非语法结构的简单案例“yes/no”,和“I doesn’t like him”一样。第二,按照最近关于句法的思想,句子的深层结构(deep structure)和表层结构(surface structure)有着非常重要的区别。我不会深入探讨这种区别的准确的理论特征,但会简单地考察深层结构直接反映出来的句子含义,而表层结构实际上与句子被表达的方式有关。例如,在被动句“Gladstone was revered by his supporters”中,标识逻辑主语 (logical subject)的“his supporters”属于深层或底层结构,而标识语法主语(grammatical subject)的“Gladstone”属于表层结构。深层结构可以被描述为句法的“语义端(semantic end)”,表层结构可以被描述为句法的“音系端(phonological end)”,因为音系端指定了说话的实际形式,以及说话的顺序。

表层结构的违背(violations)不仅在技术意义上是“表层的(superfical)”,而且从理解句子的方式这个意义上来讲,并没有本质的影响。这种违背可以归类为“糟糕的(bad)”或“不正确的(correct)”语法。还是使用前面讨论的句法的例子,将“I doesn’t like him”调整(hyperbaton)为“I don’t like him”,这让我们觉得这是一个拙劣的尝试;而“He me saw”又让我们觉得这是“He saw me”的一个奇怪的变体。

深层结构的违背的例子是“a grief ago”以及其它Dylan Thomas的短语。在这些例句中,为某种类型的单词保留的位置被另一种类型的单词填充。大部分深层结构的变异可以视作“误用(mistaken selection)”;对这种变异的解释不在于将变异映射到一种最接近相像的常用类型,而是在于将它与可以在那个位置将它替代的整个常用类型相关联。

一个更为不同的将词汇“误分类(misclassification)”的例子是来自<<The Wreck of the Deutschland>>中的句子:

Thou hast bound bones and veins in me,fastened me flesh

这行句子的第二部分的奇特之处在于动词fasten出现在它通常不适合出现的结构中(主语+动词+宾语+宾补)。fasten的规范分类属于后接单个宾语的直接及物动词。当后面接两个名词性实词时该如何解释?第一种方式,将其视作使役(factitive)动词将它重新分类——也就是,也就是将它当成动词的一员,就像make,crown,elect一样,这些动词都是规整地后接一个宾语和一个宾语补足语。然后重新作文法性分析,近似地解释为,如“to make (me) into (flesh) by fastening”。尽管如此,这句表明,如何干扰常规的语言分类会导致结构歧义。第二种方式,貌似更为合理,就是使这种变异有意义,可以将me当作间接宾语,而将flesh当作直接宾语。然后,分析就不会像结构“crown him king”,而是像这种结构“cook him dinner”。这种案例的一种彻底的意译应当是“fasten flesh for me”,即 “for my benefit”。

我将会粗略的以各种出现在现代文学中的“非句法(asyntactic)”风格结束诗歌中这个不完全的语法变异的语法概貌讲解。那些领域似乎主要具有印像派唤起心理状态的功能。诗歌<<The Wanderer>>,很明显,以同样名称的Anglo-Saxon诗歌为模板,W.H.Auden发展了一种无主语的(subjectless),无冠词(articleless)风格,在我看来,这意味着被放逐者失去了身份感和协调一致的人生观:

There head falls forward,fatigued at evening,

And dreams of home,

Waving form window,spread of welcome,

Kissing of wife under single sheet;

But waking sees

Bird-flocks nameless to him,through doorway voices

Of new men making another love.

这篇文章脱节的句法与Joyce(乔伊斯)在《Ulysses》(尤利西斯)中表现Leopold Bloom(利奥波德·布鲁姆)内心独白的风格有一些共同之处。

2.3. 语音变异(Phonological Deviation)

语音模式比起表层句法结构来说甚至更为“表层(on the surface)”,因此,在英语诗歌中语音变异的重要性有限一点也不奇怪。但并非所有语言都是这样:在一些美洲(American)的印第安(Indian)文化中,特别是在 Nootka文化中,文学朗诵使用的一系列变异的语音其特征明显地区别于普通语言。

在英语中,我们需要注意的唯一非规则发音是诗歌创作中的传统规则:元音省略(elision),字首音省略(aphesis),字尾音消失(apocope),等等,以及为了便于押韵的专门发音,例如,名词wind的发音变得像动词wind。还有,有显示,某些十九世纪的诗人将重读的词放到异常的位置:balúster[Tennyson],bastárd[Browning],以及Júly[D.G,Rossetti]。这究竟由于对韵律的迫切需要,还是出于古老的矫饰,抑或是缘于某种模糊的谐音原则,都难以确定。

2.4. 书写变异(Graphological Deviation)

从使用拼写表示发音的程度上讲,任何一种奇怪的发音都可以使用一种奇怪的书写格式表示。但是,也有一种书写变异无需对应的发音。这个关键的例子似乎太明显不值得一提:诗歌在印刷体的逐行排列具有这个特征。诗歌的印刷排列,就像印刷的诗节(stanza),这是一个排例单位,在英语的非诗歌变体中不能像这样并排:它是独立的,具备交互能力的发音的标准单元。这种交互能力是诗歌的一种特别的交流源泉。

很明显,当书页上的线条不符合任何音系现实时,就像在“自由诗(vers libre)”中那样,诗的线条成为一种结构策略,除了它本身没有任何解释的理由。探索诗歌中纯粹的视觉模式可能性的两位美国诗人是William Carlos Williams和E.E.Cummings。Cummings因他的其它类型的正字法变异而著名:抛弃惯例要求的大写字母和标点符号,字迹潦草,圆括号的古怪使用,等等。对他来说, 大写字母,空格,以及标点符号都成了表达的技法,而不是根据排版习惯使用的符号;他把印刷工作的排字盒当成艺术家的调色板。他在视觉诗歌方面的一些更为极端的实验类似于编码信息,对于它们的解读,需要我们使用在解决纵横字谜(crossword-puzzles)和字谜(anagrams:颠倒字母而成的字)时使用的那种技巧。下面的例子,相对而言,算是比较温,简单的:

seeker of truth

follow no path

all paths lead where

truth is here

[73首诗歌中的第3首]

这首诗的简洁性(顺便说一下,由于其半押韵(semi-rhyme),并没有摒弃韵文音位基础)使我能够指出一种特殊的用法,这种用法可以体现书写上的变异。歧义是由分行和句法表示的意义单元之间的冲突引起的。按照分行,诗歌以一个句子“truth is here”结束;但是按照句法,“truth is”一定属于始于前面行的分句,因此,“here”单独作为感叹句的结尾。这首诗的全部意义都建立在这种歧义之上,当然,如果诗人使用传统的大写和标点符号,这种歧义是不可能出现的。

2.5. 语义变异(Semantic Deviation)

W.B.Yeats认为,所有诗歌中都存在不合逻辑的元素。的确,把一首诗看作是一种灵感迸发的胡言乱语(inspired nonsense),看作是一种“精致的疯狂(sophisticated looniness)”,几乎是司空见惯的事(Theodore Roethke对Wallace Stevens作品的精彩描述)。这就是我们在探讨语义变异问题时所关注的诗歌特征。

将“semantic deviation”意译为“nonsense”或“absurdity”是有道理的,只要我们认识到在这种上下文中的“意义(sense)”是严格按一种“字面含义(literal-minded)”的方式使用:也就是说,以一种数学家(mathematician)或逻辑学家(logician)喜欢的方式。Wordsworth的“The child is father of the man”,按诗歌欣赏的大尺度标准来说,这远非荒谬:但是按照哲学家的那种刻意屏蔽想象的标准来说,X是Y的父亲,而X又是一个孩子Y即是一个成年男性,这是不可能的。

我们可以从另一个角度来解决这个问题,我们可以说Wordsworth的格言(apophthegm)表面的荒谬(superficial absurdity)迫使读者跳出字典字义去寻找另一种合理的解释:他必须将father理解为另一种含义,而不是理解成“父辈(progenitor)”。在一个同样著名的悖论(paradox)中,这一点就更清楚了,Keats的诗句“Beauty is truth,truth beauty”,就像数学公式一样直白坦率,两个哲学上重要的抽象:“beauty==truth”。就“beauty”和“truth”这种互相定义而言,不用说,与任何试图收录习惯用法的词典说的都不一致。例如,当我们说“This story is beautiful”我们一定不是指“This story is true”。 济慈提出了一些通常被视为不同的概念的神秘统一体。

在诗歌中,意义转移(transference of meaning),或者意义最宽泛的隐喻(metaphore),是通过借助字面含义的荒谬,引导思维转向修辞平面去理解的过程。到目前为止,这是常用交流源泉超然存在的最重要的单一因素,通过它我可以对诗歌语言展论述。它是诗歌中如此重的一个元素,以致于诗人和评论家都倾向于认为它是诗歌中真正唯一重要的东西。虽然这对隐喻的要求太过分了,但它明显是诗歌语言的一个核心方面,无法在本章的一个小节中讨论完成,因此我将它的处理推迟到第九章。

2.6. 方言变异(Dialectal Deviation)

我已经考察完图1.0中列出的所有内容的变异,因此,仅剩下的需要考察的就是我称之为“附属分支(ancilliary)”的语言研究的其它方面的诗歌规则的有效性。

方言词汇(dialectism),或社会或地区定义的方言特征的借入,是一个次要的规则形式,通常在普通的功能性散文的作者的作品中很少见,因为这些作者通常是按照公众普遍按受和理解的被公众熟知的称为“标准英语(standard English)”的方言写作。但是,说书人(story-tellers)和幽默作家(humorist)使用方言的却相当普遍。对于诗人来说,方言词汇可以满足很多的用途。

在<<The Shepheardes Calender>>中,Spenser使用不少接地气的土话,例如,heydeguyes(一种舞蹈),rontes(年轻的公牛),weanell(刚断奶的小孩子或小羊羔),和wimble(聪明的),用这些朴实的土话,唤起一种质相的味道,与田园的情调保持一致。在Kipling的军歌和Hardy的Wessex民谣中,方言几乎与作者通过英语社会特定部分的经历和民族精神来描绘生活的计划密不可分。

2.7. 语域变异(Deviation of Register)

正如我们在第一章中所见到的,现代诗人已宣称他们从“诗歌的”语言约束中获得了自由。因此,对于当前来说,因此,到了当代,在语域中最显著的诗歌破格的例子就出现了。这并非是来自其它的借入语言,非诗意的语域并非是一个新的创造,而是当世纪的诗人用一种史无前例的大但探索出的一种策略。任何形式的语言都比Philip Larkin在Poads中的短语“stuff your pension”的粗俗更猛烈地激怒文体礼仪吗(引自第21页)?或者任何形式的语言都比Ezra Pounds的台词(来自<<Homage to Sextus Propertius,XII)中单调的官场陈词滥调“For a much larger Iliad is in the course of construction(and to Imperial order)”更猛烈地激怒文体礼仪?

诗歌中借入的语域几乎只是伴随着混合语域的进一步的不协调,或者伴随着在同一段文本中有不同语域的典型特征的用法。Eliot在《The Waste Land (III)》(荒原III)中将夸张的诗歌辞句和常用的新闻用语并置:

The nymphs are departed.

…

Departed,have left no addresses.

一个更为微妙的例子是下面的两行诗句,来自Auden的<<Letter to Lord Byron[II,19]:

And many a bandit,not so gently born

Kills vermin every winter with the Quorn.

Winifred Nowottny在<<The Language Poets Use>>(诗人使用的语言)中对这两句诗作了深入的考察,认为在这儿“Kills vermin”是一个单数表达,因为它混淆了两种用法:在一些委婉的说法(euphemistic parlance)中,人们将动物称为害虫(vermin),将杀戮称为“压制”、“破坏”、“处理”等。这种不协议性,大大增强了对句的讽刺力量,这种效果很容易被忽略。在一个类似的关联中,Nowottny夫人引用了<<Lessons of the War:1. Naming of Parts by Henry Reed>>的开头部分:

To-day we have naming of parts. Yesterday,

We had daily cleaning. And to-morrow morning,

We shall have what to do after firing. But to-day,

To-day we have naming of parts. Japonica

Glistens like coral in all of the neighbouring gardens,

And to-day we have naming of parts.

这儿混合着两种语域的效果——一种是命令式指令,另一种是抒情式描述——是一种更大胆、更明确、但同样有效的讽刺方式。前面的4行中,除了最后的单词japonica,可能都是从档案老师的独白里一字不差地抄下来的。它们具有笨拙的演讲风格的天真的重复句法,并包含机械制作的规则军短语(army phrases),有人觉得应该用大写字母打印以显示它们作为从说明书中提取的标题的状态:“Naming of Parts”,“Daily Cleaning”,“What to Do After Firing”。正是在最后一行,规范语言与描述性语言相协调,反讽达到了它的全部浓度。

有时,一种不协调并不在于一种语言与其语境的关系,而在于它与主题的关系。在Eliot的诗行“He,the young man carbuncular,arrives”[The Waste Land,III]中,句法的诗意提升(体别是体现在形容词和名词的倒装)讽刺地贬低了所描述的人物和事件。对于形容词carbuncular,尽管它有多音节的谐音,却与它的句法引导我们所期望的崇高情意格格不入。这种物质和方式之间的冲突是18世纪培养出来的虚构英雄风格的基础,尽管在18世纪后期虚构英雄本身就成了一种惯例,一种刻板的假严肃的姿势,未必与讽刺意图相结合。

2.8. 历史时期的变异(Deviation of Historical Period)

我们已经注意到诗人跨域语言多样性而忽略方言和语域的界限的能力。为了完成这幅图景的描写,我们也必须注意到(事实上,在对古语的讨论上,我们已经在某种程度上这样做了)“语言的自由”,在同等意义上,他并不局限于自己特定时期的语言,就像更为常见的语言交流(linguistic transaction)类型一样。事实上,也可以说,英语诗歌的媒介就是将英语视作一个历史整体,而不仅仅是被作家和他的同时代人共享的同步系统。James Joyce认为,作家必须熟悉他的语言的历史——简单说,他必须是一个语言学家。T.S.Eliot表达了一个类似的观点,更一般地说,当时,他坚持认为“no poet...has his complete meaning alone. His significance,his appreciation is the appreciation of his relation to dead poets and artists.”(“没有诗人…只有他的全部意义。他的意义,他的欣赏是对他与已故诗人和艺术家的关系的欣赏。”) 这样的观点有助于解释为什么很多的诗人已经感觉到他们在共享同一种语言,同样的交流媒介,就像早期时代的诗人一样,而不管在此期间语言发生了什么重要的变化。

被诗人视作语言遗产的东西甚至可能包括像拉丁语和古希腊语这样的死语言。在文艺复兴(Renaissance)之后的新古典文化(neo-classical culture)流行起来的一种历史准则就是拉丁语源的单词的使用,这些单词的含义由其组成成分的拉丁语字面含义重新组合而成。例如,在Milton的作品中这样解释词源:inspiring(=“breathing in”),induce(=“lead in”),with serpent error wand’ring (“crawling”,“creeping”),Bush with frizzl’d hair implicit(“entwined”)。

古语作为“过去的语言以进入当代语的形式而存在”,这当然是诗歌制度化的准则,或许可以区分语言时代错误,或属于过去时代语言的有意识有计划的复活。一个语言的时代错误的典型例子(主要引用自Thomas Elyot先生的<<The Governour>>)是来自T.S.Eliot的<<East Coker>>,如下列所示的段落中:

The association of man and woman

In daunsinge,signifying matrimonie—

A dignified and commodious sacrament,

Two and two,necessarye coniunction,

Holding eche other by the hand or the arm

Which betokeneth concorde.

古今交替,以拼法为重点,在灵感和效果上与Eliot在这首诗和其它地方广泛地使用的混合语域相似。这种策略的意义,在这首诗的更大背景下,很明确:它“表明了”时间的进程是循环的,现在和过去最终是一个整体。

在文学的其它时期,要将古语和时代错误区分出来是很困难的。例如,在Coleridge的<<The Ancient Mariner>>的话言中,为了给历史润色,故意使用了一定数量的废弃语言用法;但是在今天的诗歌中,也有一些基于标准古语的流行用法。

3. 总结

我们的分类并没有穷尽英语诗歌从规范的英语变异出来的众多的分类方式。在上述方案中,有一种破格是不被允许的,这种例子就是对现存的外语的比特插值(interpolation of bits),很明显,Pound和Eliot在他们的一些诗中实践了这一点,例如Walt Whitman的诗句 “Allons! We must not stop here!”[Song of the Open Road]。然而,我不会试图越过这个点扩充这个分类名录:代之的是,我将Walt Whitman的劝诫来激励读者进入下一章,我的目标是通过关注语言偏离的建设性交际价值来纠正本章的负面强调。

(注: “比特插值”是一个数学概念,不清楚作者这句话是什么意图。这个总结似乎有点不清楚。)

来源:<<A Linguistic Guide to English Poetry>> Geoffrey N.Leech

[英语诗歌语言学指南:诗歌规则的变异] 相关文章推荐:

- 最新散文

- 热门散文

- 热门文章标签

全站搜索