【伪绝书】西域通略:大秦传(四)出口转内销的魔幻版大秦

时间: 2021-08-30 14:40:51 | 作者:老周 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 111次

- 2023-11-26 18:01:47如何评价《大秦帝国之崛起》

- 2023-11-24 12:00:58世界历史纷繁复杂,如何从中理出头绪

- 2023-11-14 21:01:30世界历史上,有哪些「急流勇退」的真实历史人物和真实历史事件

- 2023-10-08 07:01:15大秦赋为什么选张鲁一主演嬴政

- 2023-09-29 09:01:08世界历史为什么给人一种风水轮流转的感觉 为什么总是你方唱罢我登场,一个国家为什么不能永远的强盛下去

- 2023-09-26 15:01:26如何勇100字概括本世纪前20年的世界历史

- 2023-09-09 22:01:32大秦赋里为什么嬴政一直打压宗室

- 2023-09-06 15:59:41与大唐“失联”的西域唐军,如何坚守几十年

- 2023-08-31 12:01:31世界历史分期的判断依据是什么

- 2023-08-29 02:59:16世界历史上最大的战役是哪场战役

知乎的样式太单调,所以最早发在微信公众号了,原文链接(2021-07-11):

最新一篇,开始整理前面两年多研究过的清单:

——从“摩诃至那”到一个大胆的猜想

一、从“摩诃至那”说起

<上一篇>提到,在《大唐西域记》中,“摩诃至那”即指当时的唐朝,也即中国,而其意译,即为“大秦”[参1]:

初受拘摩罗王请白,自摩揭陀国往迦摩缕波国。时戒日王巡方在羯朱嗢祗逻国,命拘摩罗王曰:“宜与那烂陀远客沙门速来赴会。”于是遂与拘摩罗王往会见焉。戒日王劳苦已曰:“自何国来?将何所欲?”对曰:“从大唐国来,请求佛法。”王曰:“大唐国在何方?经途所亘,去斯远近?”对曰:“当此东北数万余里,印度所谓摩诃至那国是也。”王曰:“尝闻摩诃至那国有秦王天子,少而灵鉴,长而神武。昔先代丧乱,率土分崩,兵戈竞起,群生荼毒,而秦王天子早怀远略,兴大慈悲,拯济含识,平定海内,风教遐被,德泽远洽,殊方异域,慕化称臣。氓庶荷其亭育,咸歌《秦王破阵乐》。闻其雅颂,于兹久矣。盛德之誉,诚有之乎?大唐国者,岂此是耶?”对曰:“然,至那者,前王之国号,大唐者,我君之国称。昔未袭位,谓之秦王。今已承统,称曰天子。前代运终,群生无主。兵戈乱起,残害生灵。秦王天纵含弘,心发慈愍,威风鼓扇,群凶殄灭。八方静谧,万国朝贡。爱育四生,敬崇三宝。薄赋敛,省刑罚,而国用有余,氓俗无穴。风猷大化,难以备举。”戒日王曰:“盛(矣)哉!彼土群生,福感圣主。”——[唐]玄奘《大唐西域记》卷第五羯若鞠阇国[参1]太平兴国七年,益州僧光远至自天竺,以其王没徙曩表来上。上令天竺僧施护译云:“近闻支那国内有大明王,至圣至明,威力自在。每惭薄幸,朝谒无由,遥望支那起居圣躬万福。光远来,蒙赐金刚吉祥无畏坐释迦圣像袈裟一事,已披挂供养。伏愿支那皇帝福慧圆满,寿命延长,常为引导一切有情生死海中,渡诸沉溺。今以释迦舍利附光远上进。”又译其国僧统表,词意亦与没徙曩同。——[元]脱脱《宋史》卷四百九十 列传第二百四十九 外国六迦摩缕波国和拘摩罗王,<上一篇>详细介绍过。这段是说当时玄奘正在迦摩缕波国访问,恰逢戒日王来到附近国家,就命拘摩罗王带玄奘去觐见。席间双方“商业互吹”之间,戒日王问及玄奘来自哪里,玄奘的回答中,便透露了这个“大唐国即摩诃至那”、以及“至那曾为前王国号”的重要信息——李世民曾为“秦王”,后面戒日王所说的“秦王天子,少而灵鉴”、以及《秦王破阵乐》,均指此意。

显然,“至那”之音、意,并非始自唐朝,也并非仅指唐朝,而是有更早的源流[参2-4],有理由相信,即是战国时的秦国、以及后来的秦帝国(后面讨论)。“至那”意“秦”,这至少也是玄奘的本意。

<上一篇>我们就已经问到:“大秦”岂非是指中国自己?

——是的。到这里,我们可以用一个肯定的语调来回答了——至少,这代表了一种不容忽视的、有极高概率的叙事路径:

所谓“大秦”之名,即指秦帝国在西域的影响力的流布和辐射,其中一个标志性的事件,便是司马错伐蜀。

二、古蜀国与秦灭蜀及“至那”词源解析

在讲这件事之前,我们不妨先把时间再往回拨两千年,了解一下背景:

我们在<上一篇>中讲曼尼普尔的时候就说过,无论是曼尼普尔人的自述、记者的采访和观察、抑或学者的研究结论,都认为以曼尼普尔人为代表的印度东北诸邦的蒙古人种藏缅语系的土民,是至少自公元前2000多年前便开始从中国境内的云贵川等地迁徙到印度东北部、缅甸、泰国等一大片区域的先民后裔[参5-8,42],也有着类似的原始宗教信仰如“自然崇拜”、“祖先崇拜”等等[参8]。

而这个时间段,正是四川广汉三星堆遗址所对应的古蜀国,其发展和兴盛的时间。所以,我们完全可以确信,这一地区在族源、文化、经贸上,与古蜀国有着相当紧密的联系,并形成了最早的“南丝路”,或曰“蜀布之路”[参9-15,45,46]。甚至可以认定,包括古蜀国在内的这一大片区域,属于一个亚文化甚至亚文明区域,其内部的联系,相较于古蜀国与中原诸夏文明来说,还要更为密切——由于地理上的隔绝(蜀道难),直到秦国灭蜀,蜀国都是一个相对于中原周王朝和诸夏诸侯系统而存在的独立王国,这与自称蛮夷的诸侯国楚国的差别,还是蛮大的。[参25-28]

同时,大量的研究表明,印度东北部及我国藏南地区到缅甸,这一地区藏缅语系的各民族,与中国滇、川、黔、桂分布的第六大少数民族,彝族,都可溯源到这个古蜀国[参7,16-24]。此外,这一地区还分布着缅甸掸邦的掸族、泰国的主体民族泰族、以及我国的傣族,也具有同源关系,同属汉藏语系壮侗支系。缅甸的克钦族,在中国叫景颇族......

这,在《史记·大宛列传》中也有所体现:张骞在大夏见到蜀地的邛竹杖、蜀布,一问,才知是通过身毒转道贩卖而来的:

骞曰:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布。问曰:‘安得此?’ 大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒。身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,大与大夏同,而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。’ 以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。今身毒国又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀宜径,又无寇。”——[西汉]司马迁《史记》大宛列传及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹、杖,使问所从来,曰“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南,慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。——[西汉]司马迁《史记》西南夷列传这印证了当时蜀地、西南夷与南亚、东南亚联系交流的密切。而货物尚且能够辗转数千里流动,则更何况是长了腿的消息?——只不过,与货物不同的是,消息在传播的过程中,几乎不可避免的一定会走样,诚所谓“三人成虎”,尤其是对于只靠口耳相传、神话传说而没有用文字记载历史的传统的那些民族来说,掐头去尾、添油加醋、拼接重组,几乎属于标准操作了。

而在当时流传的所有消息中,有一个一定是极具震动性的,那就是公元前316年,“秦司马错灭蜀”,而且是一战而定,几乎是一两个月就完成了任务。古蜀国可以说是当时这片地区的文化、文明中心,一夜之间就变了天,可以想象对周边部落产生的巨大的心理震动。

应该就在这个时候,“大秦”,或者说“至那”这个名字,便开始在这一地区广为流传。并最终沿着南丝路流传至天竺地区。

当然,“至那”这个名词的源流考证,也(又)是一个争论百年的问题,“秦国”说只是其中一种,不过应该算是最主流的:

首先,通过考察中日代表性的辞典中这一词语的释义以确定“支那”一词的含义。其中《古汉语大辞典》(徐复等编,1998)中对“支那”一词的释义如下:古代印度、希腊和罗马等地人称中国为China,Thin,Sinae 等,或以为皆是秦国的“秦”字的对音。后在佛典中译作支那、至那或脂那等。近代日本曾称中国为支那。《大汉和辞典》(诸桥辙次,1966)中,对“支那”一词作了如下释义:“國の名。中華人民共和國をいふ。元來外國人の稱呼で中國人自らは用ひない。其の起因は秦の始皇帝が海内を統一し、餘威が國境に及んだので、附近の民族これを秦と呼び、後、轉訛して支那なつたといふのが通説。而して中國人自らこれを知つたのは佛教徒の紹介に因る。佛書中に散見する中國の國號は至那·脂那·莫訶至那·摩訶支那·等で、皆中國の佛教徒が印度人から傅聞した自國の名稱を、其の儘音譯したもので、語源は總べて同一である。他に震旦·振旦·眞丹とも書く。”而《日本国语大辞典》(小学馆,2021)则是如下记载。“中国に対してかつて日本人が用いた呼称。王朝名の秦が音変化して西方に伝わり、それを音訳したものといわれる。わが国では江戸中期から次第に広まり、第二次世界大戦末まで用いられた。”而《佛学大辞典》(丁福保重译,2021)中则如是说:“......“将以上辞典中的解释进行总结,“支那”一词的由来为:外国人对中国的称呼。王朝名“秦”发生音变,传到西方。而古代佛僧汉译梵语佛经时,将对中国的称呼音译为“支那”一词。除此之外,还有震旦、振旦、真丹、脂那、指那、至那这些音译名。”[参2]近年来学者论文,则多执他说。比如“丝货”说[参3],或由此而指当时古蜀国的成都一带[参10,11,13-15],又或者“耕犁技术”说[参4],“荆楚”说[参29],“古泰语”说[参40]:

“支那” ( Cina) 名号起源于中国的丝货,汉语“丝”字是梵文Cina(支那)名号的原音,它的原意是“ 丝” , 转音为“丝之国”。[参3]而“支那”(Cina)一词,据段渝先生考证①,乃是印度人对先秦时的成都的称呼。季羡林先生也精辟指出:“古代西南,特别是成都,丝业茂盛,这一带与缅甸接壤,一向有交通,中国输入缅甸,又通过缅甸输往印度的丝的来源,不是别的地方,就正是这一带”②。[参10]① 段渝.支那名称起源之研究,论支那名称本源于蜀之成都,[A]中国西南的古代交通与文化[C],四川大学出版社,1994 (未查得原资料)② 季羡林,中国丝绸输入印度问题的初步研究[J],历史研究,1955季羡林教授《中国蚕丝输入印度问题的初步研究》及德国雅各比(H·Jacobi)在普鲁士科学研究会议报告引公元前320年至315年印度旃陀罗笈多王朝考第亚(Kautilya)所著书,说到“支那(Cina)产丝与纽带,贾人常贩至印度”。公元前4世纪成书的梵文经典《摩诃婆罗多》(Mahabharata)和公元前2世纪成书的《摩奴法典》(Manou)等书中有“丝”的记载及支那名称。陈茜认为这些丝织品来自蜀地。而据法国汉学家伯希和考证, “支那”(Cina)一名,乃是“秦” 的对音, “印度人开始知道有中国,好像是这条道路上得来的消息”。段渝在《支那名称起源之再研究》中指出,将支那指为秦国或楚国的观点是错误的。Cina 中译为支那,或脂那、至那等,是古代成都的对音或转生语,其出现年代至迟在公元前4世纪,或更早。印度古书里提到“支那产丝和纽带”, 又提到“出产在支那的成捆的丝”,即是指成都出产的丝和丝织品,Cina 这个名称从印度传播中亚、西亚和欧洲大陆后,又形成其转生语,如今西文里对中国名称的称呼,其来源即与此直接相关。而 Cina 名称的西传,是随丝绸的西传进行的,说明了古蜀丝绸对西方的巨大影响。[参13]印度是通过南丝路知道了中国。公元前4世纪成书的梵文经典《摩呵波罗多》及公元前2世纪的《摩奴法典》中有“丝”和“支那”的记载;《普鲁士科学研究会议录》(1911, 954-973)有“支那产丝与纽带,贾人常贩至印度”, 即说明支那产丝,支那与丝是紧密联系在一起的;“支那”是南亚、西亚和西方国家最早对中国的称呼。这个词最初见于梵文,写作 Cina。后几经转译为各种文字,英文写作 China。对“支那”最初指代的中国地区有多种不同的认识。如法国汉学家伯希和考证,认为“支那”(cina)乃是“秦”的对音,即指秦王朝。但秦朝建立为公元前221年,根据前文所知“支那”出现在公元前4世纪或更早就已出现;还有认为“支那”一词系古代印度人对云南地区的“滇”的称谓,后来才转演为对中国的称谓,因为古印度最早就是透过蜀身毒道知道了中国生产的丝绸。且不说滇文明的鼎盛时期与梵文记载时代有所出入,而且滇文化区丝绸并不发达。先秦时期古代巴蜀丝绸已处较高的水平,很早已传播到了南亚、西亚乃至俄罗斯地区。还有人认为“支那”是对楚的指称。段渝在《支那名称起源之再研究》中指出, 将支那指为秦国或楚国的观点是错误的。Cina 中译为支那, 或脂那、至那等,是古代成都的对音或转生语,其出现年代至迟在公元前4世纪,或更早。印度古书中“出产在支那的成捆的丝,即指成都出产的丝和丝织品”。据陈茜的考证,两部梵文经典中“支那产丝” , 当中的“丝”即丝织品来自蜀地。公元前四世纪孔雀王朝的大臣考提利亚(Kautiliya)的著作《治国安邦术》(或译《政事论》、《实利论》、《利论》),书中说:“Kauseyam Cinapattasca Cinabhumijah”(梵语意思译为:“桥奢耶和产在支那的成捆的丝”)。梵语 Cinapatta一词由“丝” - Cina 和 后缀词“成捆的” - Patta 共同组成,Cina 一词最初专指来自中国的丝绸,后来转而指称盛产丝绸的中国。据张星烺、季羡林等的考证,丝绸就是最早从蜀身毒道传入印度最重要的中国生活用品。古蜀丝绸对南亚的传播影响,估计在公元前4世纪或更早。古代中国是世界上最早产丝的地区,也利用丝绸贸易加强了对外交流。而南方丝绸之路比北方丝绸之路的开通要早得多,当时中国处于春秋战国时期,北方战祸不断,而南方特别是西南古蜀地社会安定,经济发达,加上早已有之的丝绸贸易,因而古蜀最早与缅甸、印度等国发生贸易往来,从而开辟了南方丝绸之路...... 所以支那的本意是指产丝的地方,即完全有可能最早是指产蜀丝的古蜀地区。支那指代秦,有可能是因为后来到了秦灭蜀至秦朝建立,其声名远播,因而又变为了对秦的代称。支那对中国某一地区代称,可以肯定的是因为中国的丝绸的外传影响而引起的。[参14]段渝教授在其所撰的《支那名称起源之再研究——论支那名称本源于蜀之成都》中明确指出:“支那这个词汇主要流行的地域是印度和东南亚,也表明它与中国西南有关,与西南文化重心所在的蜀地有关。蜀布和 cinapatta 只可能来源于一个共同的地方,这就是成都。cinapatta 就是成都丝,cina 就是成(都)的对音,这是明明白白、再清楚不过的了。” 那么支那所产的丝就应该是产自蜀地,这一点诸多学者也较为赞同。[参15]不过若以“公元前4世纪即有‘至那’之名,而秦朝建立为公元前221年”为由[参11,13,14]而否定“秦转音”说,理由是不够充分的,因为秦灭蜀的公元前316年恰好就是在公元前4世纪,而且这一举动比之秦统一六国,对西南诸民族所造成的影响远大得多。

退一步说,即便“至那”最初源头是指“丝绸”从而指代“古蜀国及其核心成都地区”,那也不影响它后来被指称秦国在这一带的统治,就如上文[参14]所说,“声名远播”,毕竟,从秦灭蜀到张骞出使西域,又有近两百年的时间,到班超获得关于“大秦”的消息,更是有400多年,超过了一个朝代的标准跨度了。

即便再退一万步说,“至那”在那时还不指“秦”,但阻止不了在进一步的传播嬗变过程中被指向了“秦”,毕竟发音相近,“秦”、“蜀”、“丝”的某些古语发音,也本就比较接近,莫说古人,今人不也扯了百余年也没扯清么?但其本意指蜀地,这基本是没跑了的。

但要说什么(伪)古希腊(伪)古罗马公元前四世纪就知道“至那”、所谓“赛里斯(Seres)”之类的[参33,40],还有所谓的印度古书,比如五百多万字的所谓“史诗”《摩诃婆罗多》,我个人是不认的——这些材料的可靠性都非常值得怀疑,比如所谓“史诗”,纯靠口头创作和传诵,你敢信?你就看天竺在唐朝对中国的了解都很有限,戒日王也只是通过鸠摩罗和玄奘等一些传闻才略有了解,遑论万里之外的所谓伪古希腊伪古罗马了。

真有那么些古书,怎么印度来的、中国去的僧人那么多,取了那么多贝叶经回来,就是完全听都没听说过?非得要等到上世纪八十年代才开始翻译汉译本?[参30-32] 而印度人自己中间这么多年,竟然也就愣是没有人想过要把这些书抄下来?哪怕是只言片语、残篇断句,都没有?蒙谁呢?一个自己的历史还要靠别人(中国)来记录的国家,你敢信他们五百多万字的口述?一个“大秦”的信息都搞得跟一坨烂泥一样,你敢信他们五百多万字的口述?

如果没有法显、玄奘和马欢的著作,重建印度史是完全不可能的。——[印度]阿里(印度历史学家)[参1]不过这也不影响我们最终的结论了。总之,“至那”即便最初不是指“秦”,随着时间的流逝,最终也指“秦”了,或者说“秦”所控制下的西南蜀地这一带。这也充分印证了蜀地与南亚、东南亚地区交流联系的密切。

“蜀布 - cinapatta”也与《史记·大宛列传》中所载张骞所见之“蜀布”,匹配上了,而且,不是也完美的符合了《魏略·西戎传》所说的“又常利得中国丝,解以为胡绫”了么?

如果想了解更多关于“至那”词源的信息,可以看这篇=>【印度文献中的“最早中国”之谜:“支那”词源的34种观点之商榷】[参43],虽说是百家号的,不过所引述的材料都是正规文献、专著,可以一观,至少了解了其认知过程本身——不过,34种,多以对音,多牵强附会,又可见过分依赖对音是何其不靠谱。

三、秦国治下的蜀地与“大秦”记录的匹配度

秦国吞并蜀国后,着力经营,修都江堰,“略通五尺道”。蜀地本来就是这一带的文明中心,再经过秦国的认真经营以后,那再由边区山民口耳相传、一传十十传百,最终又会传成个什么样子呢?

“地方数千里,有四百余城。小国役属者数十”——以古蜀国和后来秦国的实力,这条完全没有问题吧?周边那些小国、小部落,不知凡几。

《史记·西南夷列传》这段文字所说的秦时“诸此国颇置吏焉”,这里的“诸此国”是指位于古蜀国以西和以南的邛、笮、冉、駹以及丹、犁等古国,这些古国在公元前316年秦灭蜀以后的相当一段时间还继续效忠于长期以来一直是“西辟之国而戎狄之长”的故蜀国①②,而蜀国的反抗也一直没有停歇,直到秦昭王二十二年(公元前285年),秦国才在蜀彻底地建立起郡县制度,此后秦国才可能道通西南夷。[参36]① 《史记》卷五《秦本纪》记载,秦惠王更元十四年(公元前311年),“丹、犁臣蜀”,足见古蜀在西南夷地区的影响力之强大,即便在古蜀国灭亡后这种影响力还长期存在。② 刘向(辑录).战国策:秦策一[M].上海:上海古籍出版社,1985,卷三p115“列置邮亭,皆垩塈之...... 人庶连属,十里一亭,三十里一置”——看看那些五尺道,也相当接近吧?而且看看这岁月风霜的痕迹,我不免又要吐槽所谓的“罗马古道”了

,=》以前<条支传(下)>讨论过。而且这些铺路石也不太可能都是先秦时期所留下的,一直在用就必然一直有维护,就像都江堰,我们不会真的以为还是李冰时候所用的那些建筑材料吧?

而且,据研究,五尺道并非始自秦国才开始修建,早在殷商古蜀时期,就已经是西南诸民族所构筑的交通网络的一部分[参36-42,45,46],且分为三条主干道:

秦时常頞略通五尺道,诸此国颇置吏焉。十余岁,秦灭。及汉兴,皆弃此国而开(关①)蜀故徼②。巴蜀民或窃出商贾,取其笮马、僰僮、髦牛,以此巴蜀殷富。——[西汉]司马迁《史记》西南夷列传① 应为关,即“関”,易与“開”搞混,据《汉书》与上下文意应改为“关”② “徼”即边境之意秦时尝破,略通五尺道,诸此国颇置吏焉。十余岁,秦灭。及汉兴,皆弃此国而关蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾,取其莋马、僰僮、旄牛,以此巴蜀殷富。——[东汉]班固《汉书》西南夷传《史记·司马相如列传》记载从蜀郡成都通往西南夷地区的道路为“西南夷道”①。从《史记》、《汉书》和《后汉书》有关西南地区的记载可以看出,先秦秦汉时期的西南夷道分为东、中、西三条线路:西线是“灵关道”,或称为“零关道”、“牦牛道”(一作“旄牛道”),由蜀之成都通往云南;中线为“五尺道”,由蜀之成都通往贵州西北部和云南东北部;东线是“牂牁道”,或称为“夜郎道”、“南夷道”,由蜀之成都经贵州通往两广以至南海。西线灵关道早在新石器时代就已初通,在商周以来的整个历史时期,都一直发挥着中国西部民族与文化南来北往交流互动的通道作用,并充当着中国西南对外经济文化交往的国际交通线,具有十分重要的战略地位。对于这方面的认识,学术界基本达成共识。对于中线五尺道的开通时代,学术界长期以来认为是战国末叶秦时开凿,亦有认为秦始皇时开凿,很少异议。但是,历来对于五尺道开通年代的认识却难以经得起推敲,实有重新研究的必要。......据上所论,蜀与西南夷之间早有商道可通,这就是“蜀故徼”。而这个“蜀故徼”,在秦王朝“略通五尺道”以前的商周时代就已经存在了。......五尺道为蜀国“五丁力士”所开凿,原为蜀王国的官道,属于古蜀王国的国家工程,故以五尺为名,称为五尺道。从史籍可见,战国时秦人从蜀至西南夷地区,分为两路南行,东路沿五尺道,西路沿牦(一作旄)牛道(灵关道),这两条交通线均为蜀时故道。东路的五尺道可由黔西北通往黔中,历来为秦王朝所特别重视,同时为笼络蜀人,利用蜀人维修整治,故沿袭蜀时旧名。而秦沿西路牦牛道南下,其政治军事势力仅达越巂而止,而且这条道路也没有经过秦人修整,所以其旧名没有为秦人所沿袭下来。五尺道之所以以“五”为称,而不是为秦王朝“一断于法”之下“数以六为纪”的以“六”为称,原因就在于“五尺道”是沿袭古蜀王国的故道和旧称,而不是由秦人新辟和命名。......根据《史记·西南夷列传》和《汉书·西南夷传》的记载,秦人在蜀地南部分东西两路南下进入西南夷地区,一路沿五尺道,在五尺道上“颇置吏焉”,一路沿牦牛道,在邛、笮“通为郡县”,两道的“略通”年代均在秦灭前十余年,远远晚于古蜀通西南夷的时代。而且,秦人所略通的这两道都是沿着旧时古蜀王国通往西南夷的道路而下,并没有新辟道路,这两道都在秦灭后就立即恢复了旧日的古蜀关隘,而蜀商要进入西南夷地区必须偷越五尺道。《史记·西南夷列传》记载秦灭后,西南夷诸族立即“关蜀故徼”。所以,一当西南夷脱离秦王朝的统治,“蜀故徼”也就立即随之恢复,蜀商必须偷越关隘才能进入西南夷地区进行贸易。[参36]① 常璩.华阳国志[M].刘琳校注.成都:巴蜀书社,1984.正是有蜀与西南夷诸族间设立的这样一些关隘,很好地保证了古蜀国与西南夷诸族间的交流,而五尺道正是滇东、黔西与当时的古蜀间交流最为便捷且畅通的道路,其年代也并非为史书上所载的秦王时期所开。因此,笔者认为,无论是从五尺道沿线的考古发掘遗址所出土的器物,还是从文献记载有关五尺道的情况看,五尺道形成的时间应该至迟不会晚于商代晚期。[参37]蜀身毒道是由四川启程,通过云南而出境的,因此,存在时期相当于东周中期的滇王国(也称乘象国,见注释),自然也就卷入了这条古商道上的贸易往来。在滇文化墓葬中,曾发现了产于巴基斯坦和伊拉克的蚀花肉红石髓珠、彩色琉璃珠饰和有翼虎图案的银带扣等。另外还发现了丝织品、提梁壶、铜镜、金属货币等内地器物。其中,最令人瞩目的是蚀花肉红石髓珠和彩色琉璃珠饰,它们是在云南江川李家山第二十四号东周中期墓中出土的,这一考古发现证实了蜀身毒道即西南丝路早在先秦时期(约公元前六世纪)就已经存在。而蜀身毒道的走向,正好同今天的川滇、滇缅、缅印公路的走向大体一致,长时期以来,这条古老的商道成了我国西南地区同东南亚、南亚、西亚等地区往来的一条重要通道。[参40]进一步说,所谓的“身毒道”,也并不只是一条单一线路,而是一个广布的、立体的交通网[参41],也就是说,“列置邮亭,人庶连属,十里一亭,三十里一置”这样的景象,早在“秦”到来之前,就已经出现。而这个交通网向中国境外的延伸,即是《史记》所说的“蜀身毒道”,也是<上一篇:大秦传(四)>所分析过的《新唐书·地理志七》从永昌诸葛亮城至大秦婆罗门国及迦摩缕波国的路线。再经秦国影响力的放大、辐射, 边民传播加料,以及该地区各部落长期的民族迁徙、融合[参42],最终得到一个更为夸张的版本。

“道多猛虎、师子,遮害行旅,不百余人赍兵器,辄为所食”——若由印度等地跨越崇山峻岭去蜀地,情况也非常吻合吧?南方虎患,一直到解放了都有,这才有“上山打老虎”,结果又直接把华南虎打绝了【允悲】而印度孟加拉虎、中南半岛印支虎,至今犹存,并时有伤人吃人的袭击事件发生。

事发地 Tamuli Pathar 即位于印度东北阿萨姆邦

另一起袭击事件,不过喀拉拉邦位于印度最南端西侧

有松柏诸木百草。人俗力田作,多种树蚕桑”、“土地平正,人居星布”——这也高度符合吧?成都平原,天府之国,蜀布更是有名,远销西域大夏国。巴蜀也是中国野蚕和丝织的三大起源地之一[参34-35]。

又,根据出土的甲骨文的记载,四川古名曰蜀,蜀字在甲骨文里是蚕的象形。四川许多地名都带有“蚕”字,如蚕崖、蚕陵等。为什么四川和蚕有这么密不可分的关系呢?原来,古代蜀人以蚕茧织锦而著称,在古代巴蜀经济中,丝锦占了相当重要的地位。《史记·西南夷列传》、左思《蜀都赋》、《华阳国志》等史书屡有记载。张骞在大夏国所见到的蜀布,也即蜀锦的别称。[参40]而且也正是因为这一带各族杂居,小国众多,部落分散,由此而形成众多关隘和定居点,才更容易造成“人庶连亭,人居星布”的印象。

“其人民皆长大平正,有类中国,故谓之大秦”——这还用说吗?当然这也有可能是后来到访汉朝的所谓“大秦国人”如秦论等给出的印象。

“以石为城廓”之类的信息,相对比较普遍,不好以此定位。不过我们<以前文章:条支传(上)>曾例举过四川羌寨,又有良渚、石峁这样的例子,那么在古蜀、先秦时期有一些石砌的城堡城市,也很正常。而传闻散布出去,也无法精确,也无法定位是何时何地何城。

至于其行政体系,例如“各有官曹文书。置三十六将,皆会议国事。其王无有常人。皆简立贤者。国中灾异及风雨不时,辄废而更立,受放者甘黜不怨”之类的记录,则可能是指秦地的官员任免,毕竟山沟沟里的边民彼时恐怕还没有“帝国”的概念,将官员看成是一地的“王”也有可能,又或者是把各部落联盟酋长选举之类的流程给糊进来了,毕竟,尧舜禹及之前,中原文明不也是这样的么?传言传言,这种拼凑粘接,在所难免。

总之,若说“大秦”即“秦国之蜀地”,匹配度是蛮高的,甚至包括那些什么“白玉山”、“赤水”的信息,也都可以找到对应地标。——当然,也不能指望所有信息全部都能匹配上,有些信息明显是后来加的——就这些白纸黑字写下来的东西都存在拼凑的情况,那么一开始只靠口耳相传了N道手的信息,又如何保证不是拼接而来的呢?

四、口耳相传过程中不可避免的信息嬗变:空间和时间

传到云南的时候,可能还知道指的四川,不过也难免已经加了点当地的料;等传到缅甸,可能就以为指的是云南了,继续加料...... 最后传到了印度,信息又会走样到何种程度呢?更何况这一路走来都是山高水长的地形,翻山越岭的实际距离,往往是两地直线距离翻个倍了,这种地形无疑又提高了信息传播中讹变的概率。

再说印度本就是一个超级分裂状态,小国小邦遍地,语言都不统一。加上三哥的一贯不靠谱的尿性,或者是不愿去吹捧从东方异族而来的这样一个文明国家,而极有可能改头换面,说成是自己的祖上之国(参照释迦摩尼实为尼泊尔人一事,看来吹祖宗履历也算是人类共性了),又或者一贯不靠谱外加不甚了解以致于传的时候就是把方位搞反了——这大概就是为什么会出现一个“天竺西通”的“大秦”的缘故,被改到西面去了......

在古代印度文献中,Cīna 人被称为堕落者和野蛮人、Cīna 被视为边地的例子随手可拾。例如,《摩奴法论》把 Cīna 人和希腊人(Yavana)、基拉塔人(Kirāta)等均称为堕落的刹帝利。[1]史诗《摩诃婆罗多·奇车篇》亦有类似记载。在这样的文化背景下,一些佛教信徒乃以天竺为尊,而称支那为边地。如《大慈恩寺三藏法师传》称:“支那国者,蔑戾车地,轻人贱法,诸佛所以不生,志狭垢深,圣贤由兹弗往。”(《大正》50.246A)又如《法显传》记载,法显、道整等汉地僧人初至祗洹精舍时,印度众僧称之为边国之人(《大正》51.860C),以至后来道整等不愿归国。《法显传》述及此事时说:道整既到中国(指中天竺),见沙门法则,众僧威仪,触事可观,乃追叹秦土边地,众僧戒律残缺。誓言:“自今已去至得佛,愿不生边地。”故遂停不归。(《大正》51.864B-C)[参43]除了这种空间上错位的可能性,还要考虑信息沉淀的时间滞后性,毕竟那时可没有电话互联网,消息都得靠11路公交车传递。比方说,俄罗斯人至今还称中国为“契丹”呢,这可是已经半只脚跨进了近代、大草原上靠马匹活动的群体,这都能搞混,则更何况两三千年前的莽莽山区了。当关于“至那(大秦)”的信息传到印度时,可能都已经辗转数百年了。

正是这种空间错位、时间滞后的特性,极大提升了信息误读的概率。再加上秦亡汉兴的过渡时期,信息被故意阻隔——如上面文献提到,秦灭后,西南夷诸族立即“关蜀故徼”,蜀商都只能偷偷摸摸做生意,“巴蜀民或窃出商贾”,算是“走私”。至汉初,天下残破,百废待兴,行休养生息之策,北方又被匈奴压着打,还要收拾南越、瓯越,还要削藩平叛,根本顾不过来。直至汉武帝时张骞通西域,在大夏看到蜀布、邛竹杖,才起念“复事西南夷”,希望打通“蜀身毒道”,但还是屡屡被遮击汉使,搞不通,虽派兵剿了几次,也还是治标不治本,终究是搞不通,加上西南夷诸部落也是见风使舵、时降时叛,则这条通道虽然近便,奈何“费多”,成本实在是太高了:

始楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、黔中以西。庄蹻者,故楚庄王苗裔也。蹻至滇池,方三百里,旁平地,肥饶数千里,以兵威定属楚。欲归报,会秦击夺楚巴、黔中郡,道塞不通,因还,以其众王滇,变服,从其俗,以长之。......当是时,巴蜀四郡通西南夷道,戍转相饟。数岁,道不通,士罢饿离湿死者甚众;西南夷又数反,发兵兴击,秏费无功。上患之,使公孙弘往视问焉。还对,言其不便。及弘为御史大夫,是时方筑朔方以据河逐胡,弘因数言西南夷害,可且罢,专力事匈奴。上罢西夷,独置南夷夜郎两县一都尉,稍令犍为自葆就。及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹、杖,使问所从来,曰“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南,慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。於是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留为求道西十馀辈。岁馀,皆闭昆明,莫能通身毒国。滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足事亲附。天子注意焉。——[西汉]司马迁《史记》西南夷列传天子欣然,以骞言为然,乃令骞因蜀犍为发间使,四道并出:出駹,出厓,出徙,出邛、僰,皆各行一二千里。其北方闭氐、筰,南方闭巂、昆明。昆明之属无君长,善寇盗,辄杀略汉使,终莫得通。然闻其西可千馀里有乘象国,名曰滇越,而蜀贾奸出物者或至焉,於是汉以求大夏道始通滇国。初,汉欲通西南夷,费多,道不通,罢之。及张骞言可以通大夏,乃复事西南夷。是时汉既灭越,而蜀、西南夷皆震,请吏入朝。於是置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡,欲地接以前通大夏。乃遣使柏始昌、吕越人等岁十馀辈,出此初郡抵大夏,皆复闭昆明,为所杀,夺币财,终莫能通至大夏焉。於是汉发三辅罪人,因巴蜀士数万人,遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者,斩首虏数万人而去。其後遣使,昆明复为寇,竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏,使者既多,而外国益厌汉币,不贵其物。——[西汉]司马迁《史记》大宛列传“发间使”就是不打官方旗号,以民间商人的名义去,就这,再加上有原楚国将军庄蹻建立的古滇国国王,名“尝羌”,代为说项求道,也没用。[参45,46] 说明古滇国控制的范围也有限,所以才会出现这种问汉使“汉孰与我大?”、“以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大”的情况,即如“夜郎自大”。而且,这滇王也打着自己的算盘呢,“留为求使”,就是把汉使留下,自己再派人出使,做个二道贩子;滇国即在昆明,那什么号称“昆明之属无君长,善寇盗,辄杀略汉使,终莫得通”的,背后又是不是这滇王在从中作梗呢?[参45,46]

由此,可以想见,此时印度很多地方可能都还没有更新“至那(秦)国已亡,汉朝已兴”的信息呢,何况印度人本来就超级缺乏时间观念,更没有记史的传统白纸黑字写下来,大抵是各种传闻不分时间不分地域都在这里流传着,也分不清哪是哪、何时何...... 再者“至那”恐怕也早已经成为了一个泛泛的通称。

而西汉在西路也一直被大宛、罽宾等国阻隔,另一条道也走不通天竺,直到东汉班超震服了贵霜月氏,才得以通过当时贵霜的属国罽宾,到达天竺。关于“大秦”的消息,也正是在此时进入中国人视野的,这在<大秦传(一)>时已讨论过。

我相信关于“大秦”的信息正是自天竺而来——虽然还是有极小概率,是到达天竺的同一时段恰好又有从西边来的“大秦”的信息,但结合“长大平正,有类中国”的人种特征,以及“天竺西通大秦”并在史书中长期将“大秦、天竺”相提并论的情况来看,还是天竺为信源的概率大得多得多。何况若消息为“西来”,则要么是安息,要么是乌弋山离,但是汉朝人认为安息要“遮阂”,自然是不可能提供“大秦”的消息的,而乌弋,也只说了“西与犁靬、条支接”,也没说“大秦”什么事。还有一点,就是后来安敦、秦论这些从永昌从日南徼外来的所谓“大秦”使者商人,也反映出“大秦”的信息早已在中南这一地区流传。

算来算去,还是得算到三哥头上。

关键是不知是谁、在何时,将“大秦”与“犁靬”划上了等号的?班超、将信息带回都护府的汉使、或者甘英、或者后来归档记录的人,都有可能。这个等号,应该只是汉朝人的脑补。一如后来将“海西”与“大秦”划等。

包括认为是“安息人遮阂”,恐怕也只是汉朝人的揣测,因为从天竺获得了与安息人不一样的信息,尤其是一开始安息人说“犁靬”在其北,后又说西,而从乌弋传来的消息是犁靬在乌弋西,那就应该在安息的南或西南了呀?而天竺的佛教,看起来无害又友善啊(参考袁宏对天竺的评述),“那就只能是安息人在忽悠了”——大抵是这种逻辑吧?

其实回头看看,安息人还挺靠谱的,至少比天竺人强啊。条支的信息,对着呢嘛,还有阿蛮、斯宾、于罗等一系列坐标,如果是安息人提供的传闻,那也是对的呀,如果是有中国人走到过才确定的,那说明人家也没有“遮阂”呀。

只不过条支、或者安息西界的人,在提供给甘英新的信息时,存在迎合的情况。这有可能还是因为汉使是带着“大秦”的预设立场去提问的,你一起手就问“大秦如何如何”,那么对方顺着你的话头来回答也就不奇怪了,再加上双方语言不通、观念不同,对方完全可能把你口中的“大秦”理解成他自己知道的另一个实体,而这“另一个实体”本身恐怕也已经是传闻拼凑演绎的成果了,再吹吹牛、扯扯淡,终于就把马嘴给安到了牛头上......

至于他们脑中的那“另一个实体”,是不是指“犁靬”,已无从得知;犁靬,是否是“前拂菻”,也终归是不可考了——正是这种模糊和不确定,才彰显出信史应有的面貌,千古之事,本来就不可能件件清晰,当时也只是刚刚接触,一开始又都没怎么重视,事后又不断遭遇资料散佚、误抄的情况,那最终无从考证,也就再正常不过了。承认有缺陷、承认会不知道,这才是我们读史最应该端正的态度。反倒是那些号称经历了一千年黑暗世纪的、却又桩桩件件无所不知无有不明的西方伪史,才叫做假得不能再假了。

甘英之行获得的另一个重要信息便是见到了“西海”——在班超慑服贵霜之前,中国人只听说过、而没真正见到过西海。而条支、安息人又反复强调要过大海很长时间才能到达他们所说的那个(被甘英认为是“大秦”的)国家(或地区),自此,“海西”被与“大秦”挂上了钩。

而那种时间的滞后性,尤其是印度人那种模糊的时空观念,在后来的史料中仍可见端倪。比如《岭外代答》和《诸蕃志》中,我们之前的分析中,就提出了一些疑问,无从解释,所以只能认为是传闻导致宋人认为那里就是“大秦”。但这个传闻又究竟是从何而来的呢?

其中,天竺、大食与此“大秦”的关系,就颇为费解,无论是恒河河口“度江迳西行”的“大秦”、还是印度东北阿萨姆曼尼普尔诸邦的“大秦婆罗门国”,似乎都不具备这个实力,而且恒河河口离天竺太近,当时的中国商旅对这一带可以说很熟悉了,不可能会漏掉这么一个大国,而“大秦婆罗门国”是一个内陆地区了,而且我们前文分析可能也是有人扯了“大秦”的虎皮在活动,也不是什么很大的地方,又怎么有实力去控制数千公里之外的“大食”呢?——哪怕这个“大食”只是苏门答腊岛上的一个信奉了大食教派的小国。

但是如果将印度人一贯的没有时间观念、时空观混乱这事考虑进去,再结合《大唐西域记》中“摩诃至那”的信息,这事就好解释了——《岭》《诸》两书中所述之“大秦”,这不就是唐朝么?

两唐书中即有大段大段诸天竺隶属唐朝,并频频来朝贡、接受册封的记录:

隋炀帝时,遣裴矩应接西蕃,诸国多有至者,唯天竺不通,帝以为恨。当武德中,其国大乱。其嗣王尸逻逸多练兵聚众,所向无敌,象不解鞍,人不释甲,居六载而四天竺之君皆北面以臣之,威势远振,刑政甚肃。贞观十五年,尸罗逸多自称摩伽陀王,遣使朝贡。太宗降玺书慰问,尸罗逸多大惊,问诸国人曰:“自古曾有摩诃震旦使人至吾国乎?” 皆曰:“未之有也。” 乃膜拜而受诏书,因遣使朝贡。太宗以其地远,礼之甚厚,复遣卫尉丞李义表报使。尸罗逸多遣大臣郊迎,倾城邑以纵观,焚香夹道,逸多率其臣下东面拜受敕书,复遣使献火珠及郁金香、菩提树。贞观十年,沙门玄奘至其国,将梵本经论六百余部而归。先是遣右率府长史王玄策使天竺,其四天竺国王咸遣使朝贡。会中天竺王尸罗逸多死,国中大乱,其臣那伏帝阿罗那顺篡立,乃尽发胡兵以拒玄策。玄策从骑三十人与胡御战,不敌,矢尽,悉被擒。胡并掠诸国贡献之物。玄策乃挺身宵遁,走至吐蕃,发精锐一千二百人,并泥婆罗国七千余骑,以从玄策。玄策与副使蒋师仁率二国兵进至中天竺国城,连战三日,大破之,斩首三千余级,赴水溺死者且万人,阿罗那顺弃城而遁,师仁进擒获之。虏男女万二千人,牛马三万余头匹。于是天竺震惧,俘阿罗那顺以归。二十二年至京师,太宗大悦,命有司告宗庙,而谓群臣曰:“夫人耳目玩于声色,口鼻耽于臭味,此乃败德之源。若婆罗门不劫掠我使人,岂为俘虏耶?昔中山以贪宝取弊,蜀侯以金牛致灭,莫不由之。”拜玄策朝散大夫......太宗之葬昭陵也,刻石像阿罗那顺之形,列于玄阙之下。五天竺所属之国数十,风俗物产略同。有伽没路国,其俗开东门以向日。王玄策至,其王发使贡以奇珍异物及地图,因请老子像及《道德经》。那揭陀国,有醯罗城,中有重阁,藏佛顶骨及锡杖,贞观二十年,遣使贡方物。天授二年,东天竺王摩罗枝摩、西天竺王尸罗逸多、南天竺王遮娄其拔罗婆、北天竺王娄其那那、中天竺王地婆西那,并来朝献。景龙四年,南天竺国复遣使来朝。景云元年,复遣使贡方物。开元二年,西天竺复遣使贡方物。八年,南天竺国遣使献五色能言鹦鹉。其年,南天竺国王尸利那罗僧伽请以战象及兵马讨大食及吐蕃等,仍求有及名其军。玄宗甚嘉之,名军为怀德军。九月,南天竺王尸利那罗僧伽宝多枝摩为国造寺,上表乞寺额,敕以归化为名赐之。十一月,遣使册利那罗伽宝多为南天竺国王,遣使来朝。十七年六月,北天竺国藏沙门僧密多献质汗等药。十九年十月,中天竺国王伊沙伏摩遣其大德僧来朝贡。二十九年三月,中天竺王子李承恩来朝,授游击将军,放还。天宝中,累遣使来。——[后晋]刘昫《旧唐书》卷一百九十八列传第一百四十八西戎尸罗逸多即玄奘所见之戒日王,他短暂的统一了五天竺,旋即接受唐朝的敕书。他刚一死,其臣下阿罗那顺就反了,疯狂攻击唐朝使节王玄策一行。王玄策逃走,跑到吐蕃和泥婆罗(尼泊尔)借了几千兵马杀回去,将阿罗那顺杀得大败,并俘虏之。于是诸天竺震惧,争先恐后遣使来朝贡(还有来讨钱盖寺庙的 (lll¬ω¬))。戒日王的儿子也接受了唐朝授的游击将军,此后累次遣使来朝。

所以,《岭》《诸》两书所说“天竺国其属也”、“天竺国,隶大秦国,所立国主,悉由大秦选择”,不就是这种情况的完美写照么?只不过是隔了几百年还在流传的传闻,用了还是“摩诃至那”的音,经商旅转译为“大秦”,便识别不出来了罢了。

再看大食,安史之乱时,唐朝曾向包括大食在内的诸蕃借兵平叛,大食其实也没派多少人过来,完事了还伙同广州的大食、波斯商人,里应外合劫掠了一把广州(的仓库),放了一把火后,海遁了——当然后来唐人又进行了报复,这是后话。

肃宗即位于灵武,怀恩从郭子仪赴行在所......及回纥使叶护、帝得数千骑来赴国难,南蛮、大食之卒相继而至。肃宗乃遣广平王为元帅,以子仪为副,而怀恩领回纥兵从之澧水......——[后晋]刘昫《旧唐书》卷一百二十一列传第七十一仆固怀恩传...是月甲子,上即皇帝位于灵武...... 丁亥,元帅广平王统朔方、安西、回纥、南蛮、大食之众二十万,东向讨贼......——[后晋]刘昫《旧唐书》卷十本纪第十肃宗本纪...末换已前谓之白衣大食,自阿蒲罗拔后改为黑衣大食。阿蒲罗拔卒,立其弟阿蒲恭拂。至德初遣使朝贡,代宗时为元帅,亦用其国兵以收两都。宝应、大历中频遣使来。恭拂卒,子迷地立。迷地卒,子牟栖立,牟栖卒,弟诃论立。贞元中,与吐蕃为勍敌。蕃军太半西御大食,故鲜为边患,其力不足也。十四年,诏以黑衣大食使含嵯、焉鸡、沙北三人并为中郎将,各放还蕃。——[后晋]刘昫《旧唐书》卷一百九十八列传第一百四十八西戎相较于安史之乱中的助兵,大食对唐朝真正的战略意义其实在于拖住了吐蕃,使吐蕃“其力不足,故鲜为边患”。在这些背景下再来看《岭》《诸》之“递年,大食国王号素丹遣人进贡。如国内有警,即令大食措置兵甲,前来抚定”,是不是就很眼熟了?

我们知道,南宋时,大食早已分崩离析,成为了一个宗教文化上的概念,《岭外代答》说:“大食者,诸国之总名也。有国千余,所知名者,特数国耳”,所以《宋史》《诸蕃志》中那个说“与大秦国为邻,为其统属”的所谓“大食”,其实只是苏门答腊岛上一个信奉了大食教派的小国或大食人的殖民地(今日苏门答腊属印度尼西亚,信伊斯兰教,完全吻合,参[明]张燮的《东西洋考》[参51,52],此即前文所说《诸蕃志》某版本所列之“凡例”的出处)——“今本国所管之民才及数千”、“又问其山泽所出,对云:惟犀象香药”,即,人口、物产,都很匮乏,所以他们所说的“与大秦国为邻”,以及“措置兵甲”云云,多半也是拿着宗主国曾经“光辉”的履历在那给自己脸上贴金的——就说您一芝麻小国又能借出去多少兵马?

<上一篇>我们就分析过,西域小国中,就不乏打着“大秦”这个旗号活动以谋取利益的,那这里用一下宗主国的名号,又有什么打紧的?反正都是“大食”嘛,一家人...... 咱信你教,不就是为了今天四处活动起来方便、有个名头响当当的靠山组织么?

所以,至此,综合所有的素材,我们最终可以得到一个大胆的猜想:所谓“大秦”,其原型,即是“秦国控制下的西南蜀地”,后经传闻嬗变、加工、拼接、吹嘘等,而最终成为了史书中那个极具传奇色彩的西域“大秦国”。所以从根本上来说,其实大秦是不存在的,它只是一个传说,是以讹传讹、三人成虎的结果。

当然,我也只能说这是一个“猜想”,而不敢拍板说所有事实就绝对如此。但这是目前能找到的,最合乎逻辑、最能够把逻辑说圆了的版本,也是具有极高概率而不容忽视的一个构想。某种程度上来说,这种解释涵盖了相当一部分前述之“南亚版大秦”的逻辑,而我们之前就已经说过,从种种史料的数量和相关度而言,“南亚版大秦”本身概率就更高,所以,“秦国蜀地版大秦”,理应比之概率更高。

这就是典型的“出口转内销”了,从南边出口,过了几百年,转了一圈,再从西边进口,却早已是面目全非了。想想“蒋介石”也能被某些“教授”翻译成“常凯申”,以至于方方之流完全读不懂“凯申物流公司”这个梗,你还觉得“秦国蜀地版大秦”的概率不高么?

其实出口转内销的又何止“大秦”和“常凯申”呢,现在就有研究表明,在三星堆发现了类似佛像造像的实物,如果这些文物的可靠性可以确证,则佛教的源头就极有可能是四川广汉的古蜀国。这大约也可以解释为什么佛教会由尼泊尔的释迦摩尼兴起。[参44]

就我个人而言,这版大秦也就是我最喜欢的一个解释——它实在是具有一种“魔幻现实主义”的味道。我记得还是去年圣诞夜想到的,我还一个人在办公室,窗外下着雨,淅沥沥的寂静中,灵光一闪之间,忽然就产生了这种想法。因为实在是太魔幻了,我第二天一想起来都暗自窃笑了半天

五、北线的“Dzin-秦”传播路径与面目全非的“自己”

后来在群里讨论的时候,听说了 @伟哥 之前的一个有些接近的观点[参47]:

他这个观点确实还是很有启发性的,其实我估计这猜想可能很多人都有过脑中闪念,只是恐怕绝少有人会深入去挖掘,整理逻辑和证据,以“证”其理。

而本篇所论,与 @伟哥 观点的差别,其一是他此段主要以《魏略·西戎传》为据,并非系统性的分析这个“秦帝国说”;而本文综合所有文献进行综合的系统分析。而且毕竟他那篇主旨还是“埃及说”,而这自然不是本人的观点。

其二是他这个是“秦帝国(秦王朝)”说,还是有区别于本篇前面的“秦国蜀地说”的。本篇更多考虑了南亚和天竺的因素;除了空间坐标,本篇也更关注源流(信息溯源和时间先后顺序及其逻辑关系)的因素、信息传播路径的因素。

其三是试图完全去比对所有地标,我认为不必要,也做不到,因为本身传闻就存在信息拼凑、把几处的地理特征糊在一起的情况。

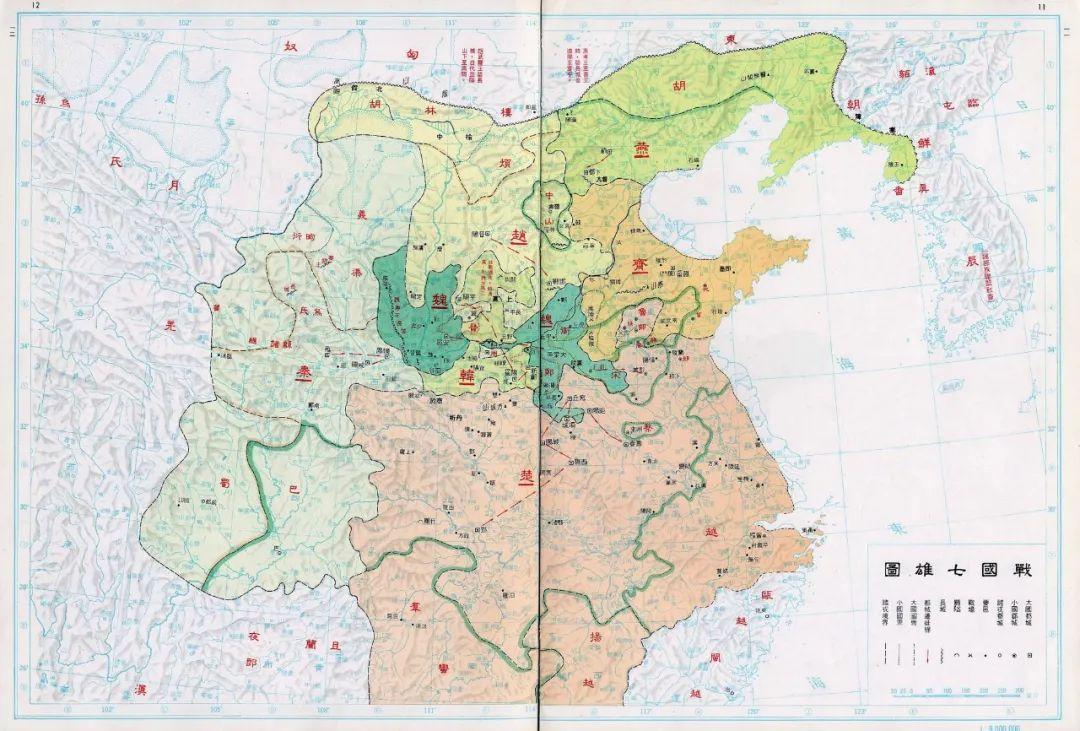

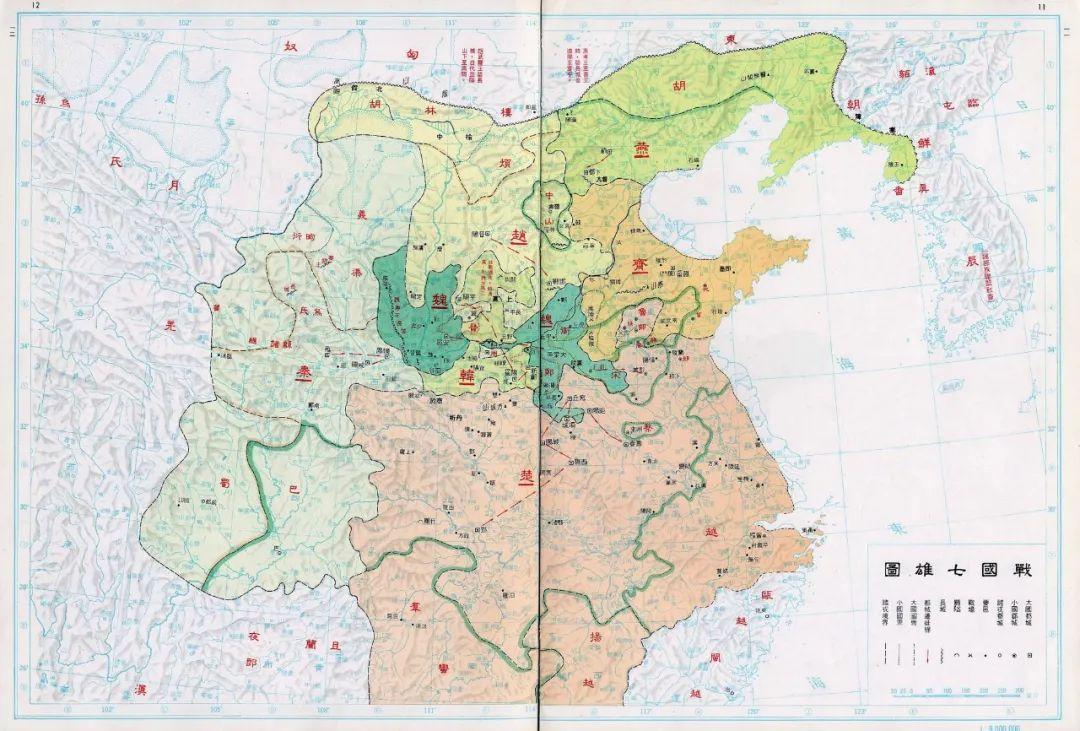

比如上面两图的一些地理标记也不太对,比如图13的红色疆域,即便是理解成秦帝国或汉朝的势力范围,也不对,大宛、罽宾和缅甸、中南半岛南部等,在当时都不属于汉朝控制范围,更遑论秦朝;将塔里木盆地说成是西海,并为此将于窴(即于阗)放在新疆东部以契合“于窴之西,则水皆西流,注西海;其东水东流,注盐泽”一句,也不对,塔里木的沙漠形成时间远远要早得多,而按《史记·大宛列传》所说,大宛东接于窴,于窴当在塔里木盆地西侧,核心应为今日之新疆和田,于窴以西其实就是葱岭以西,而且天山、昆仑流入塔里木盆地的河流,也都不是西流的,包括塔里木河,早年都曾是注入罗布泊的——即便说塔里木盆地曾为内海,那天生、昆仑的融雪河道也只有南流、东南流、北流、东北流的,没有西流的,而且若两千年前塔里木曾为内海,史书中对西域三十六国的记录中不会全无踪迹,却只于此处提这么一句,彼时西域的气候也将迥异,其国家、地缘和人口的特征也会完全不同。

不过我觉得他这个还是有启发价值的参考,故一并收录。除此之外,他文中[参47]还有一处,值得参考,即说到汉时西域和匈奴人均常以“秦人”称代汉人,且“秦、晋”之音易混淆,从而延及先秦历史:

是时康居候视汉兵,汉兵尚盛,不敢进。贰师与赵始成、李哆等计:“闻宛城中新得秦人,知穿井,而其内食尚多。所为来,诛首恶者毋寡。毋寡头已至,如此而不许解兵,则坚守,而康居候汉罢而来救宛,破汉军必矣。”——[西汉]司马迁《史记》大宛列传曩者,朕之不明,以军候弘上书言:“匈奴缚马前后足,置城下,驰言‘秦人,我丐若马’ ”,又汉使者久留不还,故兴遣贰师将军,欲以为使者威重也。——[东汉]班固《汉书》西域传第一段中“秦人”若非指陕西人,则应是当时西域人普遍对中国人的一种称呼(这意思西域人到汉朝的时候还都不会打井?),其源头,除了秦帝国和之前的秦国之外,一方面也来自于匈奴人的影响,这就是第二段所引汉武帝《轮台罪己诏》中的话,其中引述匈奴人的原话即称汉人为“秦人”,匈奴人的这个举动显然是羞辱、挑衅的意思。盖因整个东周时期,抗击北方匈奴的主要力量就是秦国和晋国(后来赵国也是三晋之一),而秦、晋之上古音,除了声调略微有异就几乎完全一样,约为“Dzin”音,若听一听现在南方方言中这两个字的发音,即可明白。

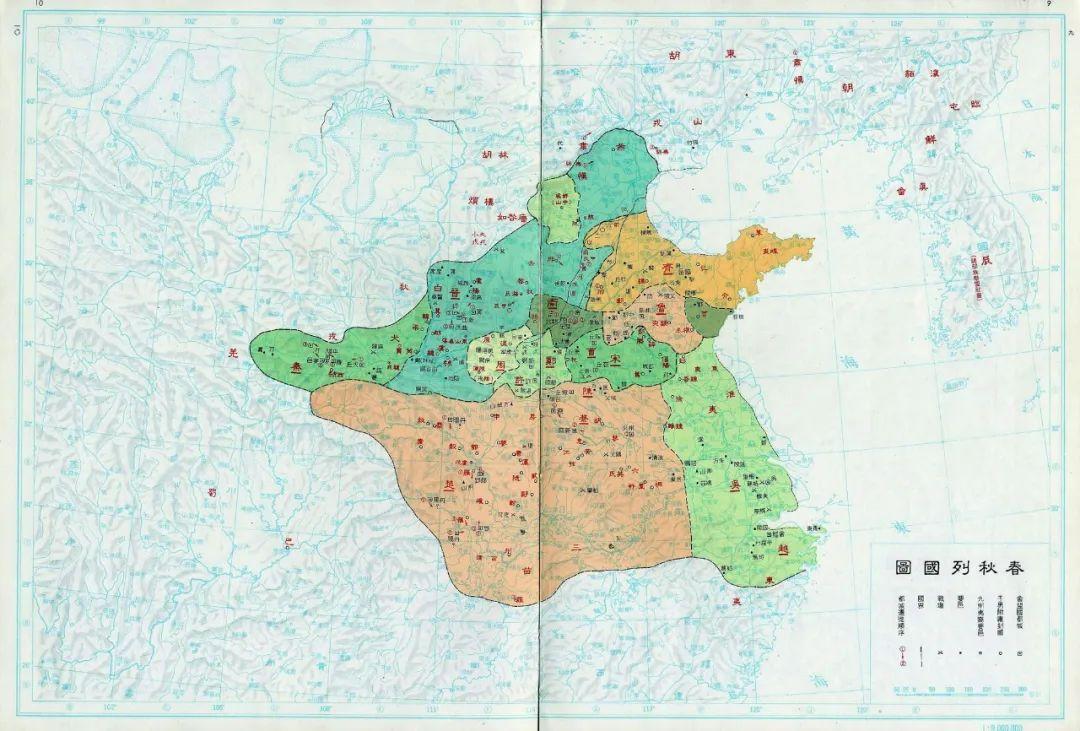

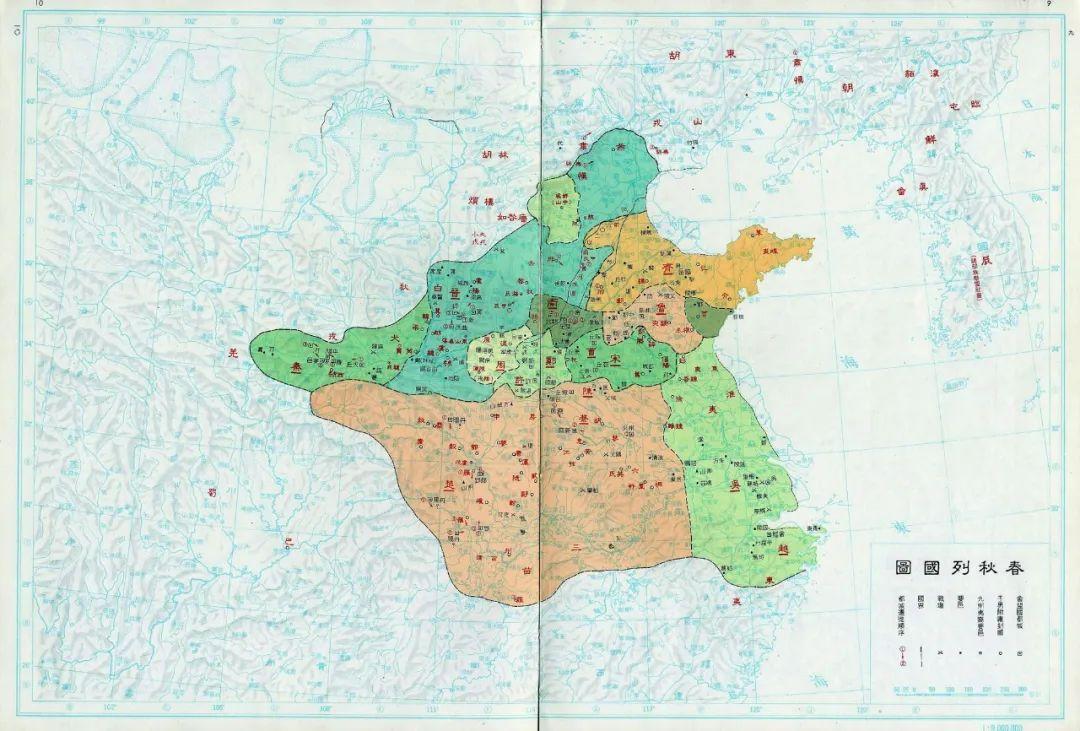

至战国时秦国吞并蜀国之后,则无论是南道还是北道,秦国都成了与西域之间的一道屏障(参图2),再及前无古人的秦帝国的诞生,加上匈奴人也很强大在西域拥有巨大的影响力而将秦国的大名远播,“大秦”成为西域的一个普遍的“传说”。这可能会造成如下的涟漪:

其一,天竺人后来也有机会听到从西侧而来的秦国的传闻,这可能也是造成或强化“天竺西通大秦”观念的一个因素;

其二,西域某些地方也发生了如上述在天竺可能发生过的“种族主义”心态,或因为无法理解和想象,而将原本来自东方的传闻改到了西边,与西边的某个国家(比如犁靬)联系起来了。

这就导致,过了几百年,当东方已经由于史书的严谨记录而不再有关于“秦”的信息、离中国较近的近西诸国也不再有“秦”的传闻之时,天竺、次西(即中东)、远西诸国却仍然在流传着这个“大秦”的消息。以致于出使西域的使者、包括甘英等人,在听到条支、安息人转述一个已经被改头换面了的“大秦”时,完全没有意识到,其实人家说的可能就是自己。

其实,现在的波斯语称中国为就是“秦”,我前段时间看了一些B站UP主在伊朗的游记,遇到当地老百姓也都称中国为“秦”。我们也可以照此再做一个情景推演,以补充前作。

也就是说,在两汉时期,“大秦”之名已在西域广为流传,但由于当时知识传承体系落后、信息闭塞,很多人也可能只是听说过这么一个大名,知道有这么一个强大富庶的国家,而未必知道其具体的地理方位。

设若我是这样一个当地人,这时候有一群自称来自东方的旅客向我打听这个“大秦”,那我自然就会想:既然您是从东边来的,您自己又说在往西找这个“大秦”,那这“大秦”就自然不可能是在东边了呀,哦,原来“大秦”是在西边的呢,应该就是那啥啥啥了...... 然后照着西边的情况一顿猛侃......

六、小结

因为太长,多截了一篇。下一篇将进行一个完整的全时间线梳理,并作一个综合评述。

今天只略评一点:对于史料,我的态度是一以贯之的,并未预设立场,无论是西史材料还是中国文献,我都是用一贯的标准去验,能验证的我才信,验不了的我就不认。

而中国史料的记载,大部分都可验证,有数据、有事实,而且是不同材料、不同事实维度的交叉验证。验不了有矛盾的,我都列明了,不认,并且指出了矛盾之处。包括误抄、别字问题,都一一指出了。况且这类问题,都只是古人认知局限,而并非故意造伪。

反倒恰恰是西方所谓汉学家们,在拿中国的史书、拿这个问题重重的“大秦”,来给他们的“古罗马”、“帕提亚”....背书,这好比指着别人上坟用的一堆冥币,说都是自己的万贯家财,岂不荒谬?而且用中国的史料又不老老实实用,还是双标的老一套,只取对自己结论有利的,忽略对自己结论不利的,断章取义、歪曲篡改、牵强附会。

而且,如果中国古代史家有认知局限,那西方人就都没有?反而全都在那信誓旦旦拍胸脯都是对的?中国史书中都只有个大概,西方却抠细节到了脚指甲,结果像夏德的《大秦国全录》里,连里程计算和“南北线”这种最最基础的问题都是错的,他还好意思充经典?其他一堆的错误和歪曲,罄竹难书。

退一万万步说,史料有矛盾,那就得重新辨,怎么还能当定论?既然已经有冲突,还信誓旦旦的死不承认,那可不就是假?

这几天开始读斯特兰奇的《大食东部历史地理研究》,结果发现他所引阿拉伯原始文献最早的也只到864年,他还提到现今最早的波斯语著作,竟然已经到了11世纪——那些所谓的莎草纸、泥板书和羊皮卷呢?不是说成本不高么?为什么在中国造纸术西传之前,一本书都没有?不是有辉煌的古波斯阿契美尼德王朝么?不是有帕提亚么?再加上萨珊波斯,都是如何如何辉煌,应该有很多著作保留下来呀?结果波斯、大食在中东本地的一本没有,反倒是替几千公里外古希腊古罗马操碎了心、又是四处搜集又是誊抄又是翻译的一本不落都保留下来了?还能更扯一点不?

总之:

甘英足证,条支足证,而大秦不足证;

大秦虽不足证,但与之有关的阿蛮、斯宾、于罗、驴分等坐标,以及典逊、拘利和枝扈黎大江等,又足证;

大秦极大概率就是中国历史上的战国秦国及随后的秦王朝的讹传,并随中国历史的变迁而不断生成新的版本,如大唐的摩诃至那——也只有秦王朝、唐王朝这种具有超级影响力的大帝国,才能传闻至远。

另外,顺便求助有没有懂阿拉伯语的朋友,有份阿语的文献想找人帮忙解读下,大概几张纸的东西吧。

参考资料:[1] [唐]玄奘.大唐西域记[O].周松(译注).郑州:中州古籍出版社,2021-3,p217[2] 单江琦. 基于语料库对“支那”一词的考察[C]. 厦门大学外文学院.厦门大学外文学院第十一届研究生学术研讨会暨首届外国语言文学博士论坛论文集.厦门大学外文学院:厦门大学外文学院,2021:297-307. [3] 李志敏.“支那”名号起源时代考——再谈古疏勒支那地名[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),1988(01):44-49.[4] 彭海,陈书鹏.苏曼珠与华夏国名学[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2000(03):83-87. [5] 金夫,张源.曼尼普尔——本刊特约摄影师实地探访“印度小中国”[J].中国国家地理杂志.2021年06期.[6] 驻印度使馆乐玉成.揭开“印度珍宝”曼尼普尔的神秘面纱[N].外交部驻外报道,2021-12-06 =>https://www.fmprc.gov.cn/web/zwbd_673032/ywfc_673029/t1321626.shtml[7] 朱昌利.印度东北地区民族族源和习俗研究——与中国滇、藏和缅北一些民族比较[J].南亚研究,1984(01):39-48+3. [8] 朱昌利.印度东北地区少数民族的原始宗教[J].南亚研究季刊,1987(02):83-89. [9] 汪泽仁.从古蜀海贝到“南方丝绸之路”文化的试探[J].四川省干部函授学院学报,2021(01):131-135. [10] 谭晓钟.论三星堆古蜀文化的开放性特征[J].文史杂志,2004(03):18-22.[11] 段渝.中国西南早期对外交通——先秦两汉的南方丝绸之路[J].历史研究,2009(01):4-23+190.[12] 邹一清.先秦巴蜀与南丝路研究述略[J].中华文化论坛,2006(04):11-18.[13] 张弘.先秦时期古蜀与东南亚、南亚的经济文化交流[J].中华文化论坛,2009(01):129-134. [14] 颜信.南方丝绸之路与古蜀对外关系探研——以古蜀和古印度间经贸关系为例[J].中华文化论坛,2021,1(01):64-69.[15] 段渝.古代中印交通与中国丝绸西传[J].天府新论,2021(01):144-148. [16] 张弘,林吕.试从南丝路沿线出土海贝探求古蜀海贝的由来[J].兰台世界,2009(11):64-65.[17] 单江秀,杨甫旺.彝族神话传说与活态民俗印证下的三星堆器物符号的彝文化元素[J].楚雄师范学院学报,2021,25(02):50-57.[18] 杨继渊. 彝族族源研究令人耳目一新[N]. 云南日报,2021-02-03(003).[19] 易谋远.论彝族起源的主源是以黄帝为始祖的早期蜀人[J].民族研究,1998(02):94-103. [20] 唐楚臣.论彝族族源主源[J].楚雄师范学院学报,2021,28(12):9-22. [21] 钱玉趾.三星堆文化居民与彝族先民的关系[J].贵州民族研究,1998(02):32-37. [22] 钱玉趾.彝族祖先与三星堆先民的关系[J].毕节学院学报(综合版),2006(05):15-18.[23] 关荣华.试论古蜀人的迁徙与西南各族的融合——兼析彝民族的形成[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),1989(02):92-98. [24] 钱玉趾.三件古蜀族文物铭文考释——兼论古蜀族与彝族的语言文字及族源的亲缘关系[J].西南民族大学学报(人文社科版),2021,31(07):1-5. [25] 林向.蜀与夏──从考古新发现看蜀与夏的关系[J].中华文化论坛,1998(04):63-72. [26] 段渝.略论古蜀与商文明的关系[J].史学月刊,2008(05):20-26.[27] 陈德安.古蜀文明与周边各文明的关系[J].中华文化论坛,2007(04):11-18.[28] 张亚初.论商周王朝与古蜀国的关系[J].文博,1988(04):30-38. [29] 苏仲湘.论“支那”一词的起源与荆的历史和文化[J].历史研究,1979(04):34-48. [30] 王向远.近百年来我国对印度两大史诗的翻译与研究[J].南亚研究,2001(01):78-83. [31] 黄宝生.《摩诃婆罗多》译后记[J].外国文学评论,2003(03):75-80.[32] 王汝良.《摩诃婆罗多》在中国[J].东方论坛,2021(04):56-62.[33] 朱龙华.罗马文化[M].上海社会科学院出版社,2021-12,p288[34] 李兵,沈卫德.家蚕和野桑蚕的起源研究进展[J].中国蚕业,2008(02):11-13.[35] 李绍先.中华蚕桑丝织起源多元论[J].文史杂志,2021(05):7-10.[36] 段渝.五尺道的开通及其相关问题[J].四川师范大学学报(社会科学版),2021,40(04):156-162. [37] 颜信.先秦两汉时期的五尺道研究[J].中华文化论坛,2021(06):23-27.[38] 陈保亚.论滇僰古道的形成及其文化传播地位——茶马古道早期形态研究[J].思想战线,2006(02):105-116.[39] 谢崇安.也谈五尺道的开通及其对西南夷地区社会发展的影响[J].贵州民族研究,2021,32(05):162-168. [40] 徐作生.“支那”源于古傣语考——从蜀身毒道诸种因素论梵语cina的由来[J].中国文化研究,1995(01):118-124+6. [41] 黄光成.西南丝绸之路是一个多元立体的交通网络[J].中国边疆史地研究,2002(04):65-70+118-119. [42] 周智生.滇缅印古道上的古代民族迁徙与流动[J].南亚研究,2006(01):69-73.[43] @古史微.印度文献中的“最早中国”之谜:“支那”词源的34种观点之商榷 =>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659222813658292189&wfr=spider&for=pc[44] 张如柏,张玉玉,张善云.论佛像实物及载体在四川广汉古蜀国的发现——对佛教起源的新思考[J].成都理工大学学报(社会科学版),2021,22(05):1-10.[45] 任乃强.中西陸上古商道——蜀布之路[J].文史杂志,1987(01):34-36. [46] 任乃强.中西陸上古商道——蜀布之路(下)[J].文史杂志,1987(02):37-39. [47] @听伟哥讲山海经.西域“大秦国”即古埃及详考 =>https://bbs.tianya.cn/m/post-no05-445142-1.shtml[48] 张耀辉.长江上游文明进程略论——以成都平原先秦文化为中心[J].中华文化论坛,2006(01):5-11.[49] 林向.“巴蜀文化”辨证[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(04):90-94.[50] 崔荣昌.巴蜀语言的分化、融合与发展[J].四川师范大学学报(社会科学版),1997(01):103-110+119. [51] 四库全书精品文存第二十八卷.张升(整理).团结出版社,1997-6,p394[52] [明]张燮.东西洋考[O].谢方(点校).北京:中华书局,1981,p19---------------------------------

伪绝书(伪历史问题研究)

照妖:西方伪史证伪疑点清单(一)

沧海桑田:海洋文明与大河文明?(下)No!山河 /*这篇比(上)更重要*/

沧海桑田:尼罗河上的疑案(六)饥饿的古埃及'耕地和人口估算

沧海桑田:尼罗河(七)用里距法再析《经行记》之摩邻

沧海桑田:尼罗河(八)详析古文献中埃及及其命名疑案,及前述一题之修正

沧海桑田:尼罗河(九)上,GIS硬核数据再证伪古埃及,数据处理和分析

沧海桑田:尼罗河(九)下,良渚数据与高海面理论再扒伪古埃及一层皮

沧海桑田:尼罗河(十)实锤,拿破仑团队《埃及描述》地图集又双叒叕自证伪古埃及

西域通略:序言-如何读通西域史?

西域通略:地理志一,甘英路线图及西史诸伪迹

西域通略:地理志一续,甘英路线里数等相关问题之补充说明(其一至五)

西域通略:地理志一续,甘英路线里数等相关问题之补充说明(其六)

西域通略:地理志一续二,《汉书》中的乌弋、山离新证及甘英路线优化

西域通略:地理志二,从卫星图和文献对照再探两河地形及其真实变迁

西域通略:地理志二续,大食文献中的两河大湖沼,及古代北波斯湾和遗址分析

西域通略:两河及中西亚地理环境的GIS硬解及其与唐史所揭示的西方伪史真相

西域通略:文化志一,《经行记》大食法、大秦法和寻寻法辨析,及摩邻文献订正

西域通略:条支传-大食前传(上) 一个西方史学不可以找到的地方

西域通略:条支传-大食前传(下) 西方伪史的一个七寸

西域通略:大秦传﹣大秦疑云(一)拼图游戏、信息溯源和三个大秦

西域通略:大秦传﹣大秦疑云(二)鱼豢魏略版大秦(重要突破)

西域通略:大秦传(二)补-大食文献中的阿蛮新证

西域通略:大秦传﹣大秦疑云(三)康泰扶南传版大秦其一至三

西域通略:大秦传﹣大秦疑云(三)康泰扶南传版大秦其四至六

西域通略:大秦传-大秦疑云(四)出口转内销的魔幻版大秦

西域通略:大秦传-大秦疑云(五)大秦本传:相关时间线全整理、结论及评述

西域通略:波斯传一上,踢爆伪塞琉古伪泰西封伪帕提亚伪阿契美尼德伪萨珊

西域通略:波斯传一下,波斯都宿利城详解及波斯源流略考

西域通略:不读二十四史的历史砖家如何歪曲波斯衰亡史、捏造乌有的绿衣大食

西域通略:被西方史人间蒸发的乌弋山离:汉代高附和乌弋对音及更精确之坐标解析

其他内容:

行道系列 =用现代汉语重新发现《道德经》

人格类型系列 =16型人格类型理论与案例分析(心理学)

版权声明:老周来了,原创系列,转载请注明出处。公众号ID:老周来了(laozhoulaila),知乎ID:老周,欢迎关注!roczhou@laozhoulaile.com

目录请点击“原文链接” ↓↓↓

[【伪绝书】西域通略:大秦传(四)出口转内销的魔幻版大秦] 相关文章推荐:

- 最新经典文章

- 热门经典文章

- 热门文章标签

全站搜索