诗歌与电子游戏之间的张力——GS阅读笔记

时间: 2021-09-25 11:38:20 | 作者:Cheesey | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 103次

- 2023-11-27 03:00:49诗歌中的内蒙古是什么样子

- 2023-11-25 14:00:10八言诗与其他体裁的诗歌有何区别

- 2023-11-25 03:00:42如何读诗 感觉进入不了诗歌的世界 听别人评析或看他们的作品总是不明觉厉啊!

- 2023-11-19 11:59:52各路大神,帮我看看我以李贺的口吻写的这首诗怎么样,请结合李贺的生平和诗歌风格,做出客观的评价

- 2023-11-18 22:00:35中国诗歌中的“兴”是什么

- 2023-11-14 12:01:46为什么在80年代,甚至90年代诗歌在年轻人那么盛行,现在确很少有人感兴趣了

- 2023-11-13 20:00:38以色列的老师是怎么在课堂上教授学生诗歌的呀 具体采用了什么方式方法

- 2023-11-09 18:01:12以《山居秋暝》为例,谈谈诗歌格律要求

- 2023-11-04 22:01:55有人用一句话概括中国当下文学现状:“诗歌已死文学式微,流量为王”,你觉得中国的文学还有希望吗

- 2023-11-04 20:01:19诗歌是文案吗

序

本文为论文《Separation Anxiety: Plotting and Visualising the Tensions Between Poetry and Videogames》(分离焦虑:描绘和可视化诗歌与电子游戏之间的张力)的阅读笔记。主要是对原文的翻译和概括。有一些对专有名词的解释和补充,但不完整,以后有时间会继续完善。

原文链接:Separation Anxiety: Plotting and Visualising the Tensions Between Poetry and Videogames

摘要

德国数字人文学者和游戏研究者Astrid Ensslin在其《Literary Gaming》一书中描述“诗歌游戏”是一种混合形式,并且本质上是矛盾的。

数字诗人Jim Andrews认为诗歌和电子游戏的关系就像“油和水”。(Oil and Water)

在本文中,作者Jon Stone认为通过更详细地研究两者之间的现象学张力,我们可以更好地理解诗歌游戏混合体能够协调这种明显不相容的方式。

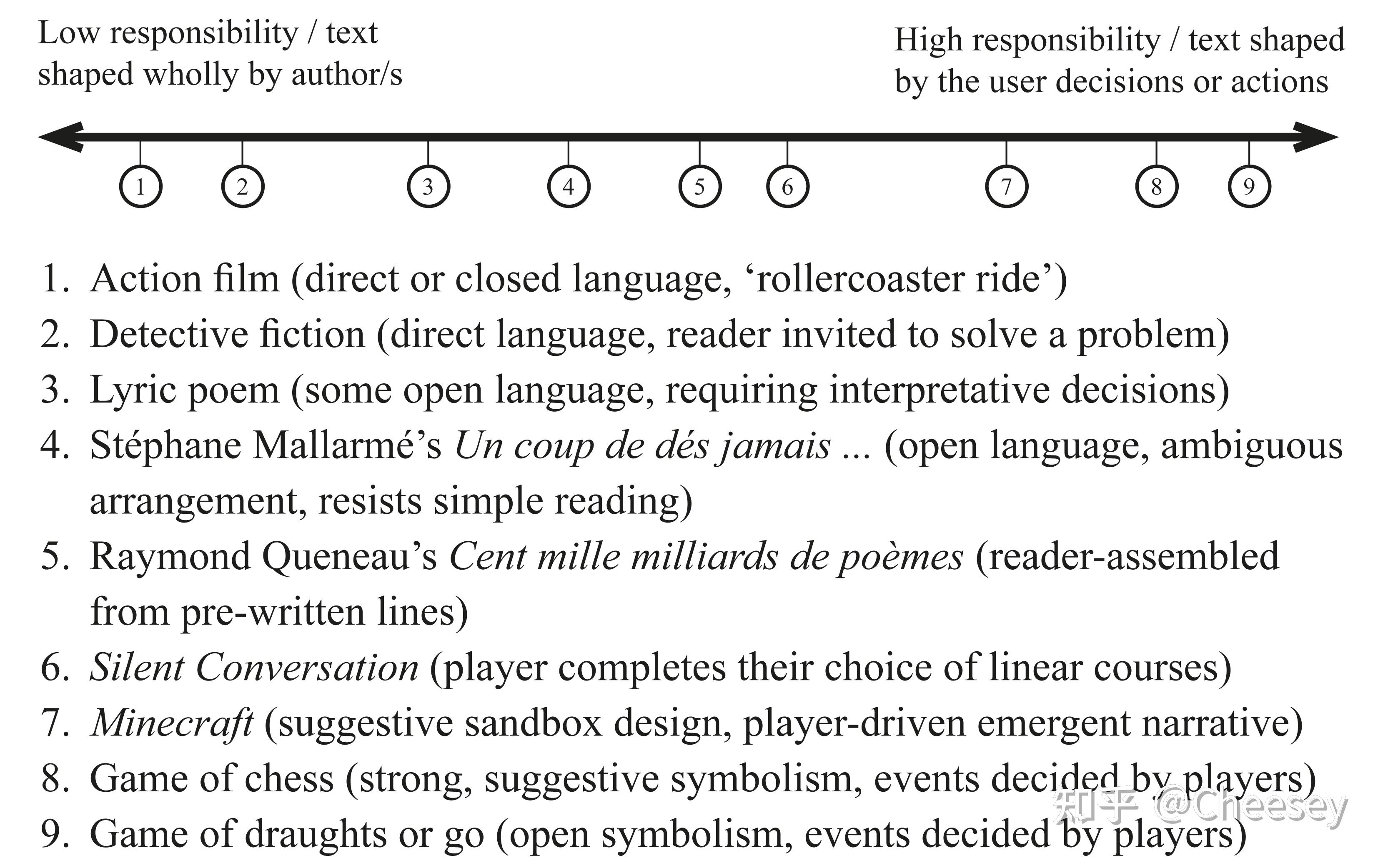

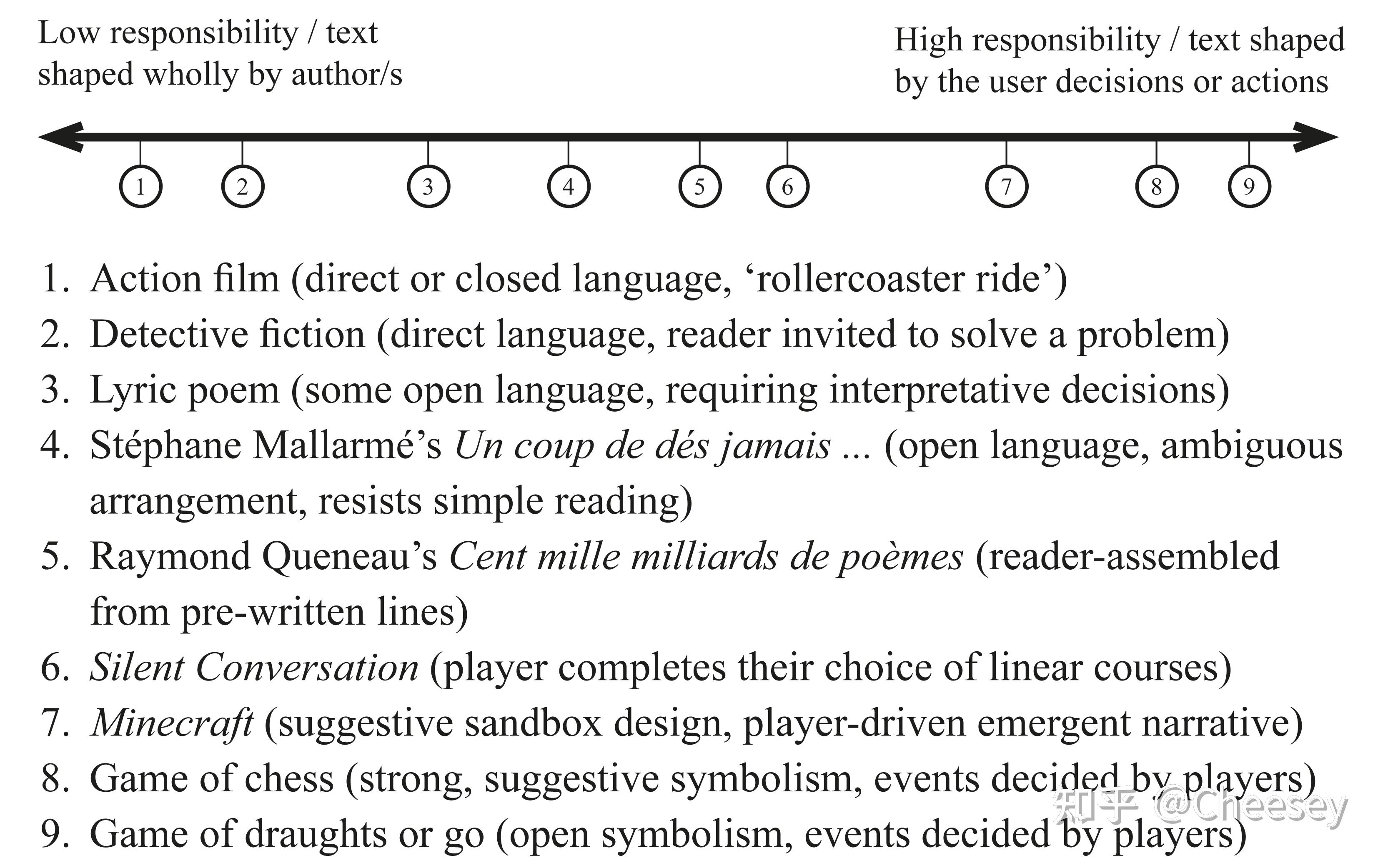

Jon提出了三个连续体(continuums)——责任连续体、谈判—心流连续体、无规则—规则连续体

这些连续体使我们能够可视化诗歌和游戏间的张力,考虑这些张力所显示出的限制,并讨论“诗歌游戏”的开发人员如何在这些限制内创作。

关键字

诗歌,诗歌游戏混合体,文学,诗歌游戏,深度专注,高度专注,网络文本,游戏玩法

引言

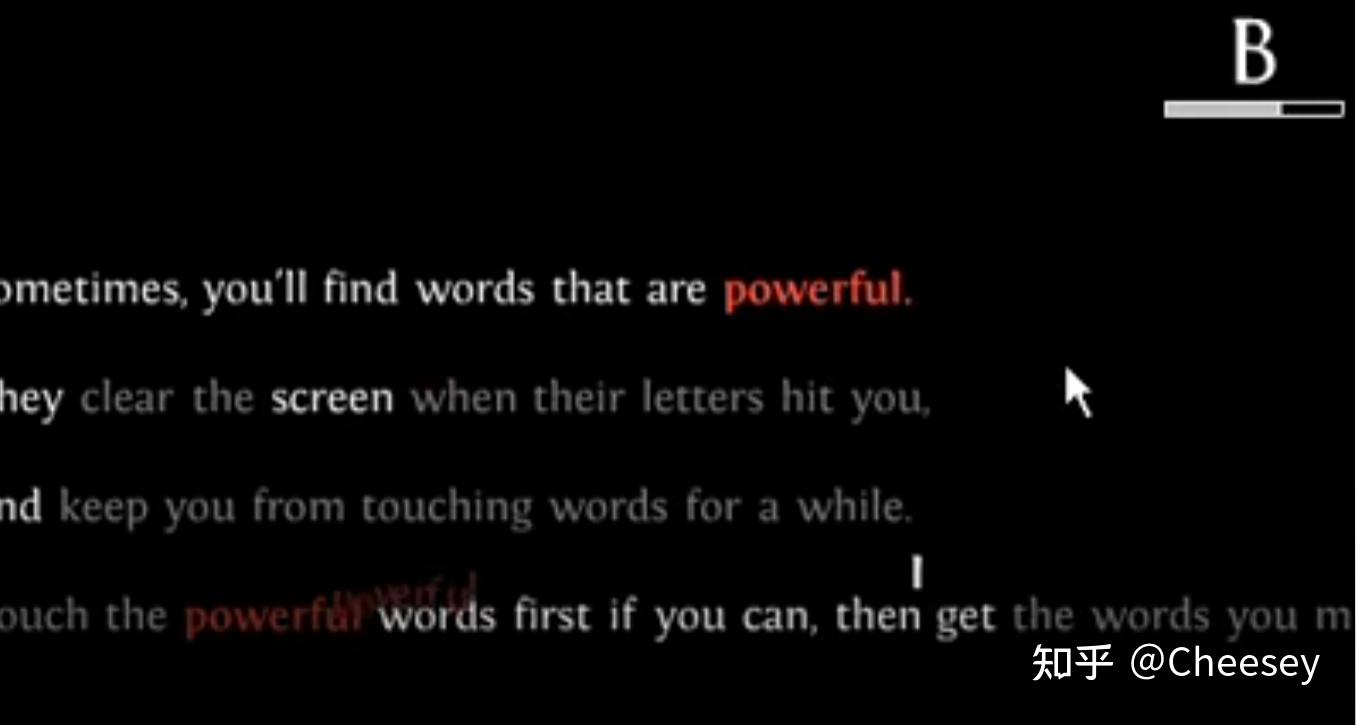

Silent Conversation是一款诗歌和电子游戏混合的有趣案例。它是一款平台类游戏,关卡完全由诗歌和短篇小说组成,其中的特色是William Carlos Williams和Bashō的诗。在此游戏中,文本被作为地块,一个i字图像作为玩家形象。玩家需要在文本之间移动,走过地块以点亮它们来获取更高的评分。一些红色的文本地块会发射出Powerful放射物,如果玩家被其击中就会重置这一段进度。

itch页面:Silent Conversation

Silent Conversation满足了Los Pequeño Glazier 在他的 Digital Poetics: The Making of E-Poetries 中对电子诗的需求,即“扩展了阅读的物理性”。但实际游玩过程中,诗歌在这个游戏世界中比在静态页面上更难阅读和理解。平台游戏的物理系统阻碍了玩家专注于文本内容的能力,因为玩家的形象不能像眼睛那样从中穿过单独的一行,而必须绕到文字的顶部。游戏的评分系统也使得其用更紧迫的ludic(可理解为趣味性、游戏性)功能覆盖了文本的语义属性。在这里,文字是次要的,主要的任务是踩地块。游戏的世界与构成其地块的诗歌的世界是割裂的。

这个例子突出了诗意和ludic之间的冲突。

在电子游戏领域,诗歌游戏正在逐渐占领一席之地——已经存在一些像是Silent Conversation,还有一些用Bitsy(一个网页端的小游戏编辑器,它限制游戏中使用的颜色数量和像素)制作的诗化小游戏和Twine(一个用来制作交互小说的网页端编辑器)制作的诗歌文字冒险游戏这样的作品。“ It is necessary, therefore, to contend with the particular ways in which poetry and videogames do and do not mix if we are to understand how these hybrids can succeed and fail.”(这句没太看懂,机翻是“因此,如果我们要了解这些混合游戏如何能够成功和失败,就有必要与诗歌和电子游戏的具体方式作斗争,而不是混合在一起。” )

Jon从Ensslin的《Literary Gaming》出发来进行研究。Ensslin认为,诗歌游戏是用诗语言取代游戏的一个或多个传统特征的电子游戏——诗语言诗注重自身结构和美学的语言。在《Silent Conversation》的情况下,被取代的是游戏关卡的地面。而对于整个界面都是基于文本的作品(如大多数Twine游戏中),Ensslin将它们归类为ludic超文本或超媒体,而不是游戏,但其底层结构是视听而非语言。在Ensslin的分析下,诗歌在游戏中的存在产生了不相容性。

在本文中,作者提到了两个贯穿全文的例子:

一是一个Twine游戏:nurbrun制作的her body unswept by laughter

这个游戏中,玩家通过检查玫瑰的各个部分来进行游戏。而这个玫瑰完全由文字组成。

第二个是Cecile Richard的Novena,在这里面,玩家控制一个角色,在游戏中遇到连续的、反复的诗节。

这两款游戏都比较简单,但作为我们用来想象更高级的诗歌游戏如何运作的模板来说非常有用。参考这些例子,Jon将主要从理论上探讨,电子游戏和诗歌的结合是否必然存在冲突。

油和水 Oil and Water

数字诗人Andrews认为诗歌和电子游戏的关系就像油和水。(“the relationship between poetry and videogames is mostly of the oil and water variety”)

Andrews的游戏Arteroids在其网站上被描述为“一款文学射击电脑游戏——诗歌与自身和沉闷力量的斗争”(“a literary shoot-em-up computer game -- the battle of poetry against itself and the forces of dullness” (Andrews, 2021))

Andrews根据他的开发经验写道:

Poetry is not a game somebody wins. Just as art is not a game somebody wins. It wasn’t long before I realized that there was no resolving this conflict. But exploring the conflict and also exploring the meeting points is interesting to me. There is great energy in their collision. (2007, p.6)诗歌不是一场有人赢的游戏。正如艺术不是一个有人会赢的游戏。没过多久,我就意识到这场冲突无法解决。但是探索冲突和探索交汇点对我来说很有趣。他们的碰撞中蕴含着巨大的能量。Andrews讨论的诗歌游戏混合体本质上是文学作品,游戏玩法是一种文学手段,服从于文学意义。从这其中可以看到隐含的另一面:本质是电子游戏,文学内容服从于游戏玩法。

Arteroids在调整其速度大小后会处于不同的情况:低速下,它是一个以游戏为手段的诗歌文本;高速下,则是以文本为组件的游戏。

诗和游戏的这种明显不可调和是Ensslin处理诗歌游戏方法的基础,其出发点是“文学和电脑游戏是两种完全不同的互动、生产、审美、现象学、社会和话语现象”(Ensslin,2021)诗歌游戏从本质上来说是一个悖论。玩家需要学会在阅读和游戏之间、在内在思维和外在参与之间、在思考诗歌和思考游戏之间切换。

Ensslin认为这个结果作为对电子游戏行业当代趋势的挑战或批评可能是有意义的。她以Jason Nelson 2009 年的诗歌游戏evidence of everything exploding为例子,这个游戏通过让玩家按顺序阅读和解释诗歌文本来迫使玩家改变游戏习惯,与此同时批判性地反思他们参与的游戏活动。

evidence of everything exploding

Ensslin提出了一个文学-ludic连续体,将文学性和Ludicity(趣味性或游戏性)视为两种单独量化的特征。而evidence of everything exploding既具有高度文学性,也具有高度游戏性,正是文本和游戏玩法之间的关系促进了对游戏惯例的批评。

这表明油和水的比喻并不正确,诗歌和游戏是可以紧密结合的,他们二者可以并不是谁服从谁的关系。

Roger Caillois提出了ludus和paidic的概念,ludus是更有规则的,而paidic是更自由的、即兴的、动荡的。Ensslin-Andrews公式中有过多本质主义,它假设游戏是有人赢的,所以游戏是在ludus端,而不是paidic端。

Brendan Keogh在其《A Play of Bodies》指出,这种对电子游戏的传统理解未能解释电子游戏作为“物质的、具体的、视听触觉体验”的广度。与其从赢、输或积累的角度考虑游戏体验,我们不如把游戏体验理解为一个空间,玩家可以在这个空间中沉浸在虚拟世界的各个层次和维度中,也可能与其他玩家一起。那么,从理论上讲,一首诗的文本难道不能作为这种融合的要素之一吗?

在这种情况下,若仍然能感受到冲突,像在Silent Conversation和Arteroids中那样,那么这个冲突是某种比诗和电子游戏的本质更具体——也许也更可协调——的东西引起的。

What I propose to do, therefore, is to examine three of the ways the literary and the ludic are counterpointed in Ensslin and elsewhere, and in each case demonstrate that the binary is better rendered as a continuum. These perspectives can then be used as an aid in visualising where and how certain traditional traits of poetry and videogames fail to meet one another, and in considering how hybrid artefacts can avoid or meaningfully incorporate such a failure.因此,我想做的是研究Ensslin和其他学说中文学和游戏性的三种对立方式,并在每种情况下证明二元体作为一个连续体会表现得更好。然后,这些观点可以用来帮助可视化诗歌和电子游戏的某些传统特征融合时在何处以及如何失败的,以及考虑混合作品如何避免或有意义地融入这种失败。文本 VS 网络文本 Text VS Cybertext

这一章里Jon通过对Cybertext和纯文本的研究和分析,引出了责任连续体。

Cybertext,网络文本,又称赛博文本或制动文本。《Cybertext》的作者Espen Aarseth说网络文本是“以特定方式编程的遍历数字文本”。

这里再解释一下遍历文学(ergodic literature):挪威学者艾斯本·亚瑟斯在20世纪90年代提出"遍历文学"这一概念,用来指那种在文本的物理层需要读者做出并非毫无意义的思想外操作的文学作品(即其消费者不能被动地接受信息,而要以操作媒介这种形式作出一系列主动性的努力才能获得作品要传达的信息)。在这种艺术形式中,不仅仅是文本中包含的符号序列本身,承载文本的媒介和文本的阅读者也是定义这件作品并决定其美学属性的关键要素。这种艺术形式位于传统的线性文学和现代的电子游戏之间的过渡地带,或者说可以看作是将这两者纳入到同一个比较体系之下的一个泛化(Generalized)概念。

Aarseth对于纯文本和网络文本之间的区分取决于实时计算要素。但在同一个作品中,实时计算可能存在于这个作品的某些阶段或状态下,而另一些阶段则不存在。这种区分会带来一些问题,比如如果文本的迭代是通过计算过程生成的,然后再回头去读,那么它的网络文本性会消失吗?这是否意味着预先录制的视频片段中显示的电子游戏与实时观看或游玩的同一电子游戏完全不同?

George Landau在1992年出版的《Hypertext》一书中所指出,在《Cybertext》出版时,计算机技术和后结构主义文学理论的领域可以说已经在融合。Landau认为这种融合是一种重大的范式转变,基于层次结构和线性的并行关键和技术概念让位给了“多线性、节点、链接和网络”的设想概念。(”where parallel critical and technological concepts based around hierarchy and linearity gave way to ones envisaging “multilinearity, nodes, links, and networks”“)

Aarseth用多光标迷宫模型描述的遍历文学也似乎被巧妙地包含在这个范式转换中,在这里,所有文本都被理解为迷宫和某个更大迷宫的连锁片段。

Landau向我们证明了了诗歌、超文本和网络文本的组织特征具有家族相似性。他同意模拟和叙事,甚至是超文本叙事之间存在根本的区别,但补充说“最有用的比较点是将超文本作为一种媒介”,这意味着模拟软件和超文本网络在结构上是相似的。这里可以参考”memex“,它允许读者在其中建立自己的链接,按照自己的喜好形成新的线性顺序,甚至加上自己的注释和评论。

Glazier认为作者和读者在超文本及网络文本中的模糊是错误的。他认为读者并不能改变作品内容。在任何文本中,内容都是预先计划好的,基本上是固定不变的,是技术和用户的行为结合,使信息以不同的组合显示出来,造成了读者好像可以影响内容的幻觉。看起来是迷宫的东西可能是一条伪装的很好的走廊。

让我们回到网络文本的体验上来,并尝试确定它。Bernard Suits创造了“游戏态度”(lusory attitude)一词,是一种状态,这种状态下“试图达到特定状态[初步目标或前游戏目标,prelusory goal],只使用规则允许的手段[游戏手段 lusory means],其中规则禁止使用效率更高的手段,而使用效率更低的手段[建构规则 constitutive rules],以及仅仅因为这些规则使此类活动成为可能而被接受”。简而言之,就是玩家为了将文本带入特定的存在状态,需要接受本身并不必要的负担。

将这一点与阅读者的立场进行对比,读者希望文本在他们面前自行安排,而不需要他们屈服于任何约束或责任,他们的角色是接受、解释或跳过文本。但有明显的两点:

第一,我们可以通过多种方式说服玩家接受他们的负担,包括明确规则和目标、多线性、生成性元素以及假定玩家或参与者存在的地址模式(modes of adress)等等。

第二,由于上述因素可以以不同的组合和不同的程度存在,那么在多大程度上人们可以拥有游戏态度也是一个问题。

因此,网络文本的边界是模糊的。Ensslin所说的“游戏本身”和其他形式的游戏性文本之间没有明确的界限,而是有着相似之处。

Jon认为,在将网络文本性(Cybertextuality)作为区分诗歌和电子游戏的基础时,我们应该考虑的尺度是读者或者玩家承担责任的程度,这个责任在于使文本完全存在并且维持它(bringing the text fully into existence and maintaining it)。

责任(Responsibility)不等于代理(Agency),玩家是被牵涉到其中,而不是被赋予权力。

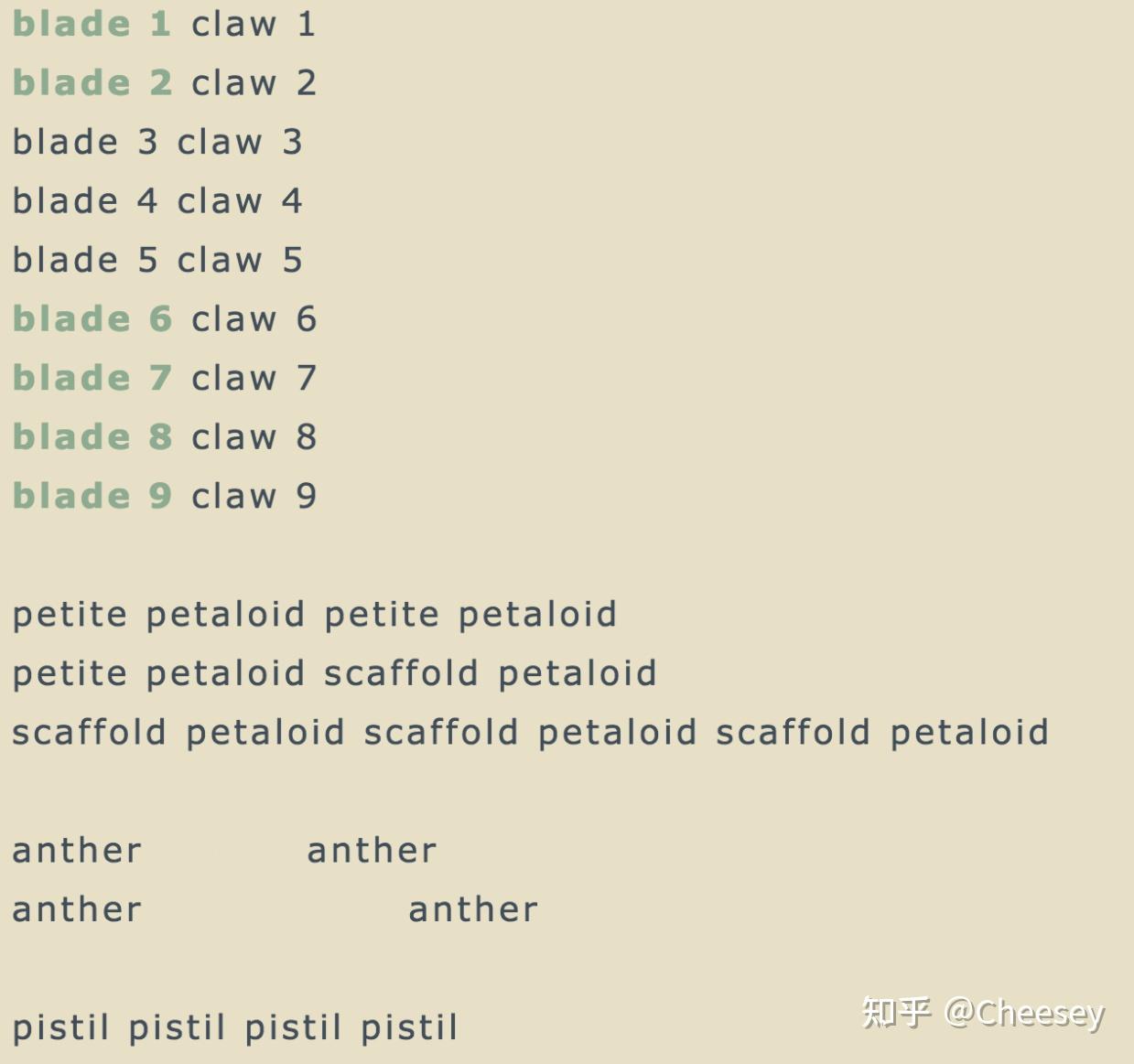

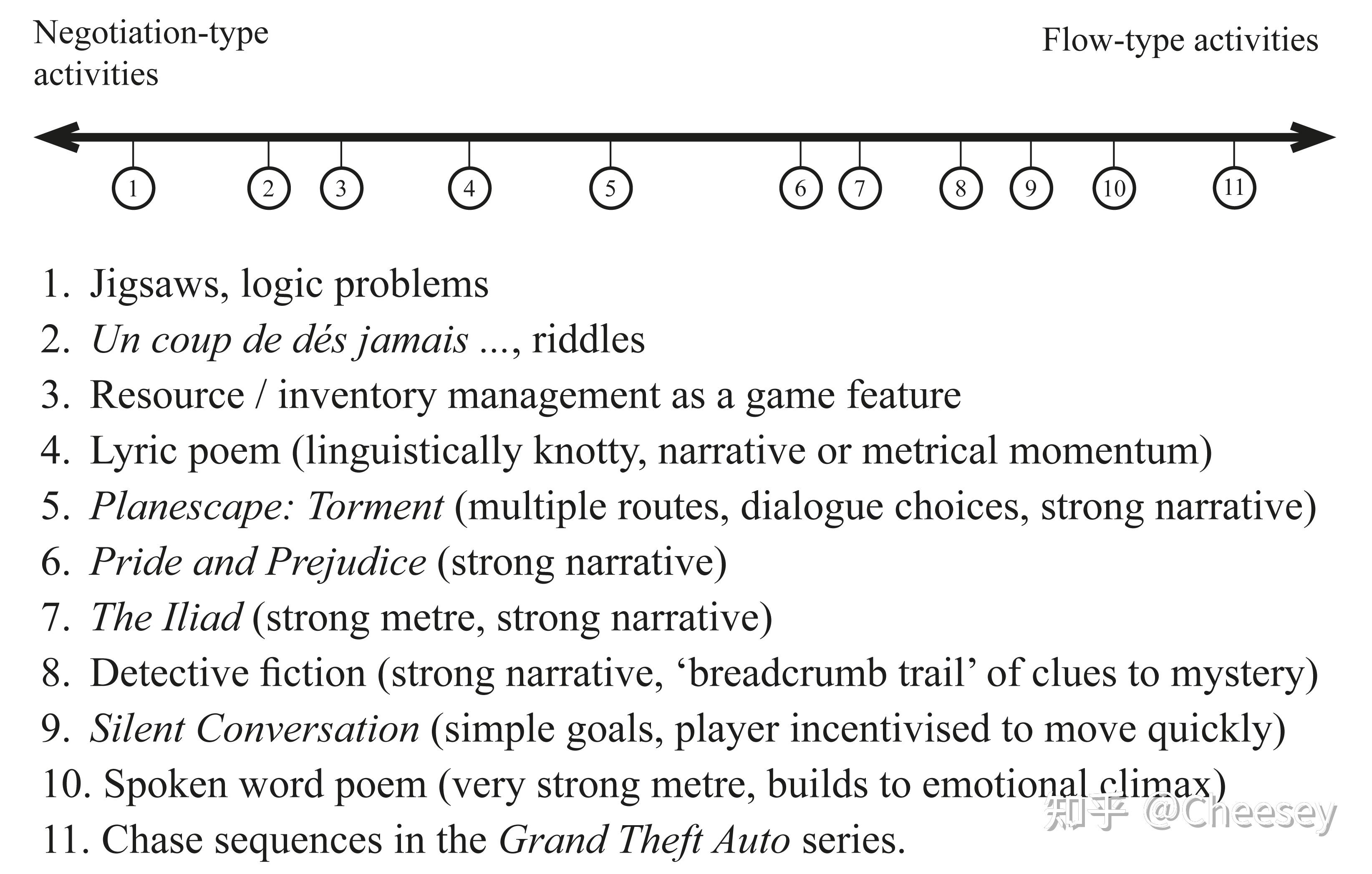

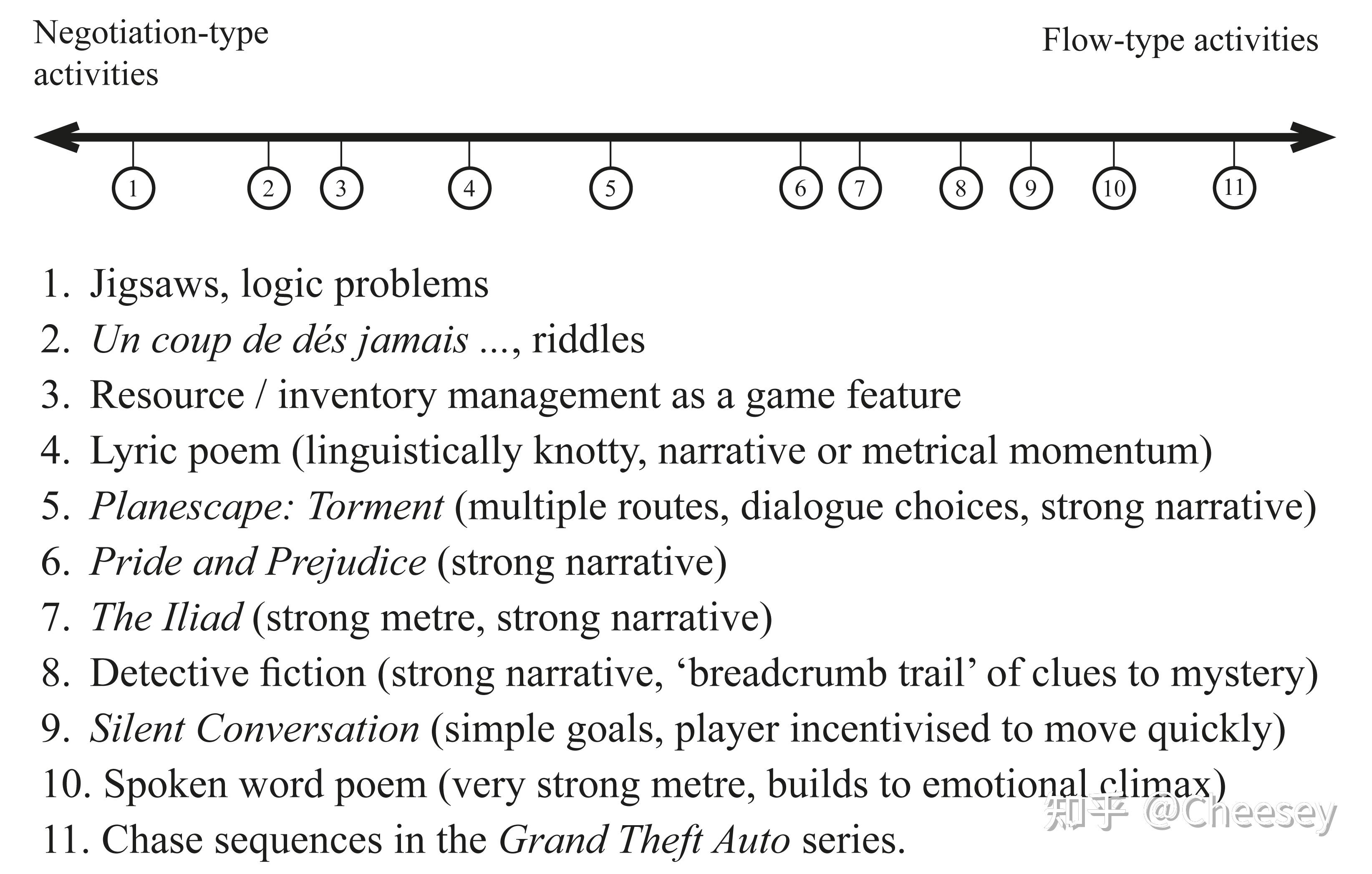

下图为作者用例子填充的责任连续体

可以看到,线性游戏或线性作品与沙盒游戏Minecraft相比,位于更左侧,因为在沙盒游戏里,可以遵循的方向很少,玩家需要决定自己的目标,可以做出无限多样的创造性物品,因此也是要对自己和作品更负责的。

在诗歌中,越晦涩和句法上越新颖的诗歌位于更右侧,因为阅读这样的诗歌时,读者在解释行为中的责任会更多。

而棋类游戏,像国际象棋和跳棋,玩家或棋手在参与其中时完全感受不到创造者的存在,一切几乎全部取决于玩家。

作者说,严格来说,我们衡量的不是文本本身的质量,而是读者与文本之间的关系,是读者能够在某种程度上塑造自己的东西。

诗歌或电子游戏的不同部分也可能被放置在连续体的不同位置上。比如在游戏中出现大量解释文字,或者过场动画时,玩家会感到责任感的减弱。James Newman用”online“和”offline“玩家参与模式来描述。也有将其混合的例子,作者认为这是尴尬的混合,比如QTE。

(这里想到ff7核心危机的战斗模式,每次进入slot就会感到放松以及自己对当前战斗的责任感减弱)

在诗歌里,多选择诗歌中存在一种Leonius诗节,这些诗节是由两种不同的方式阅读的线条构成的小谜题,它们与诗歌的其余部分相比将位于连续体的更右侧,因为它们意味着读者必须付出额外的努力。

作者认为,我们只能把这个连续体视为一种表达评估的方式,一种将定性和可延展性属性可视化的方式。

但它还是能很好地说明之前提到的两个例子:

在her body unswept by laughter里,文本是接口系统,与静态文本相比,玩家的责任感程度更高,因为玩家位于文本的中心,并被邀请选择不同的路径。

在Novena中,通过对角色的控制来赋予玩家责任感,但它和前者处于大致相同的位置,因为它让玩家对阅读诗歌部分的控制较少。

深度专注 VS 超专注 Deep Attention versus Hyper Attention

Ensslin的文学-ludic连续体中,文学和电子游戏分别对应于N. Katherine Hayles的“深度专注”和“超专注”概念,这是两种我们为了与文本或媒体作品互动而采用的相互竞争的认知模式。

深度专注的特征为:专注于单一物体、喜欢单一信息流、并对长时间聚焦具有高度耐受性。这更多地与人文学科联系在一起。

超专注的特征为:在不同任务之间快速转换注意力,偏好多种信息流,寻求高水平的刺激。这与计算机和数字媒体有关。

Ensslin认为,一个诗歌游戏玩家需要在这两种模式之间转换,从深到高,然后从高到深,循环往复。为了完全理解文本,可能需要二周目,玩家的思维在第二次游玩时会有不同的调整。

但是这两个模式之间的区别是模糊的。Hayles用一段话说明:

The contrast in the two cognitive modes may be captured in an image: picture a college sophomore, deep in Pride and Prejudice, with her legs draped over an easy chair, oblivious to her ten-year-old brother sitting in front of a console, jamming on a joystick while he plays Grand Theft Auto. 这两种认知模式的对比可以用一张图像捕捉:想象一个深深地沉浸于《傲慢与偏见》的大学二年级学生,她的双腿搭在一张安乐椅上,没注意到她十岁的弟弟坐在控制台前,在玩GTA时手仿佛粘在在操纵杆上。Ensslin认为超专注的显著特征是它与上瘾的关系,玩家被深入地吸引到忽略基本需求的地步。与Hayles描绘的大二学生不同,Ensslin认为深度专注是一种超然的批判性审视。她说,诗歌游戏——更广泛地,她称之为“艺术游戏”——达到了迫使玩家将游戏视为需要研究和解释的文本的效果,这在平时参与游戏时通常是不会发生的。

作者Jon认为这种说法是有问题的。它过于轻易地否定了玩家在玩游戏时运用批判性思维的能力(或者可以说能动性)——无论是在游戏不太繁忙的部分,还是玩家故意拖延时,或者玩家的水平较高因此只需要花费很少的精神资源在游戏的情况。Ensslin还忽略了阅读诗歌和其他文学文本涉及吸收期和反思期。Ensslin对超专注的理解似乎与“心流”的概念相一致。但心流既不是电子游戏的专利,也不是它们容易诱发的状态。玩电子游戏和阅读文学作品的实际体验太混乱、太多变,无法被一对相对立的状态所捕捉。

电子游戏在技术和现象学上都具备在较长时期内更深入地吸引玩家的能力;问题在于,这些力量是否可以与诗歌中的注意力命令结合使用,或者两者是否不可调和。

当我们看到电子游戏中信息流的组合方式千差万别,以及它们所要求的参与方式的微妙变化时,很难理解为什么文学内容会成为一个独特的问题。

作者举例说明,GTA系列可能需要快速反应和精细的发动机控制,但也可以让玩家在驾驶或停在路边时收听广播电台和音乐或对话。在《塔洛斯法则》(Croteam,2021)中,三维动力学谜题中穿插着通过电子邮件和录音讲述的不断演变的故事,玩家通常被引导反思关于自我和目的的哲学问题。《塔洛斯法则》与许多其他游戏一样——包括史丹利的寓言(Kevan Britting,2021)、门户(Valve,2007)和Inside(Playdead,2021)——关注数字化身和玩家、化身与电子游戏之间的控制关系,从叙事和机制两方面突出了这些问题。

作者提到,某些对于不同专注方式的组合可能会比另一些更和谐。而那些不和谐的组合既可以批判性地利用,也可以创造性地利用,这正是Ensslin对比深度专注和超专注时所考虑的。

Hayles对深度专注和超专注区别的阐述很有说服力,因为很难想象《傲慢与偏见》的读者能够从沙发上跳下来,无缝切换到在GTA中繁忙的城市中高速行驶,或者反向的转换也是一样的,即使这些文本的叙述相互交织。但这到底是为什么呢?

在分析evidence of everything exploding时,Ensslin认为处于超专注的玩家会被解释性文本分散注意力。当玩家处于”快节奏“和”连续“的状态时,如果切换到更慢、更理智的参与模式会引起不安和躁动。但如果游戏本身就以信息收集、谨慎探索和过程测试为核心,停下来阅读文本并不会让玩家感受到游戏进程被阻止了。

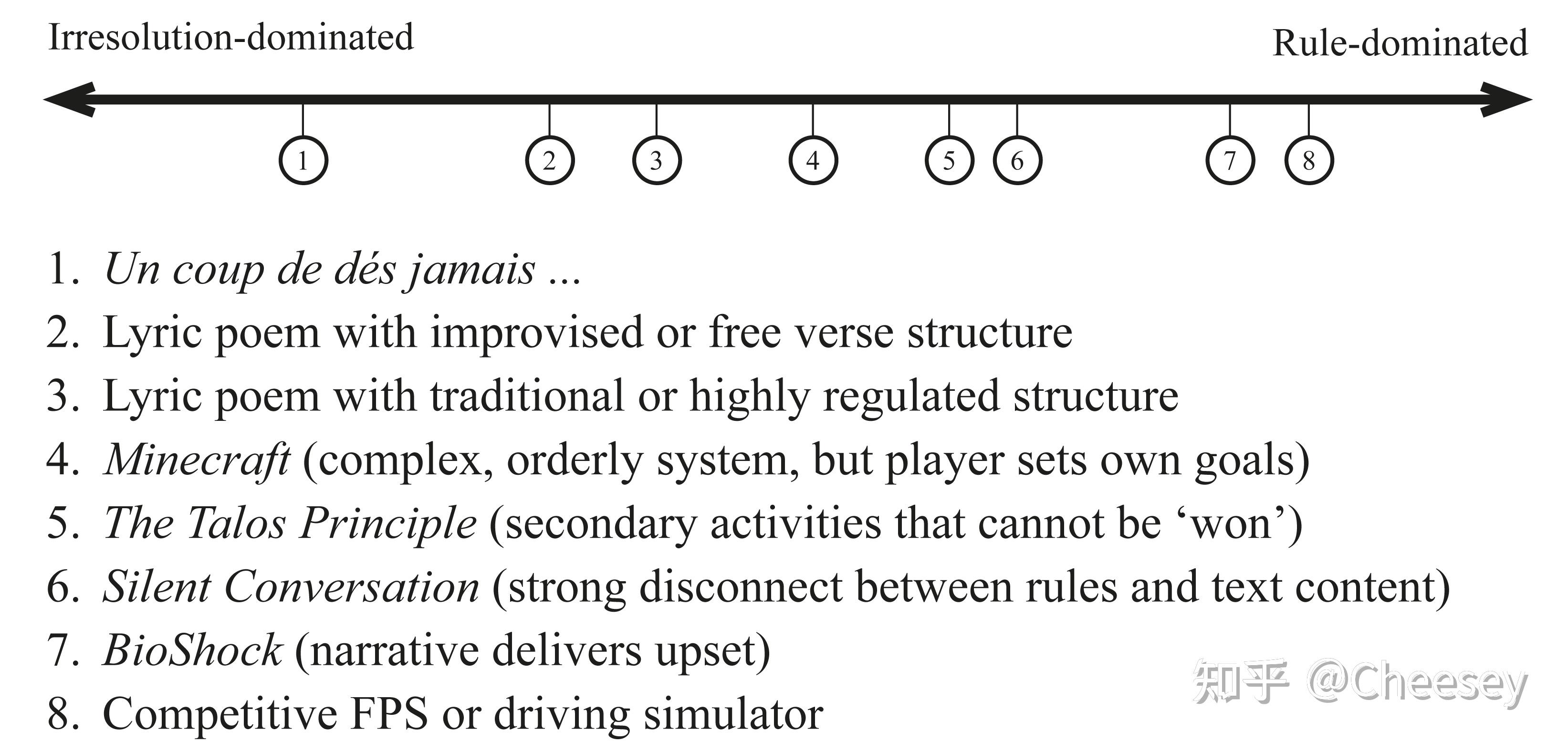

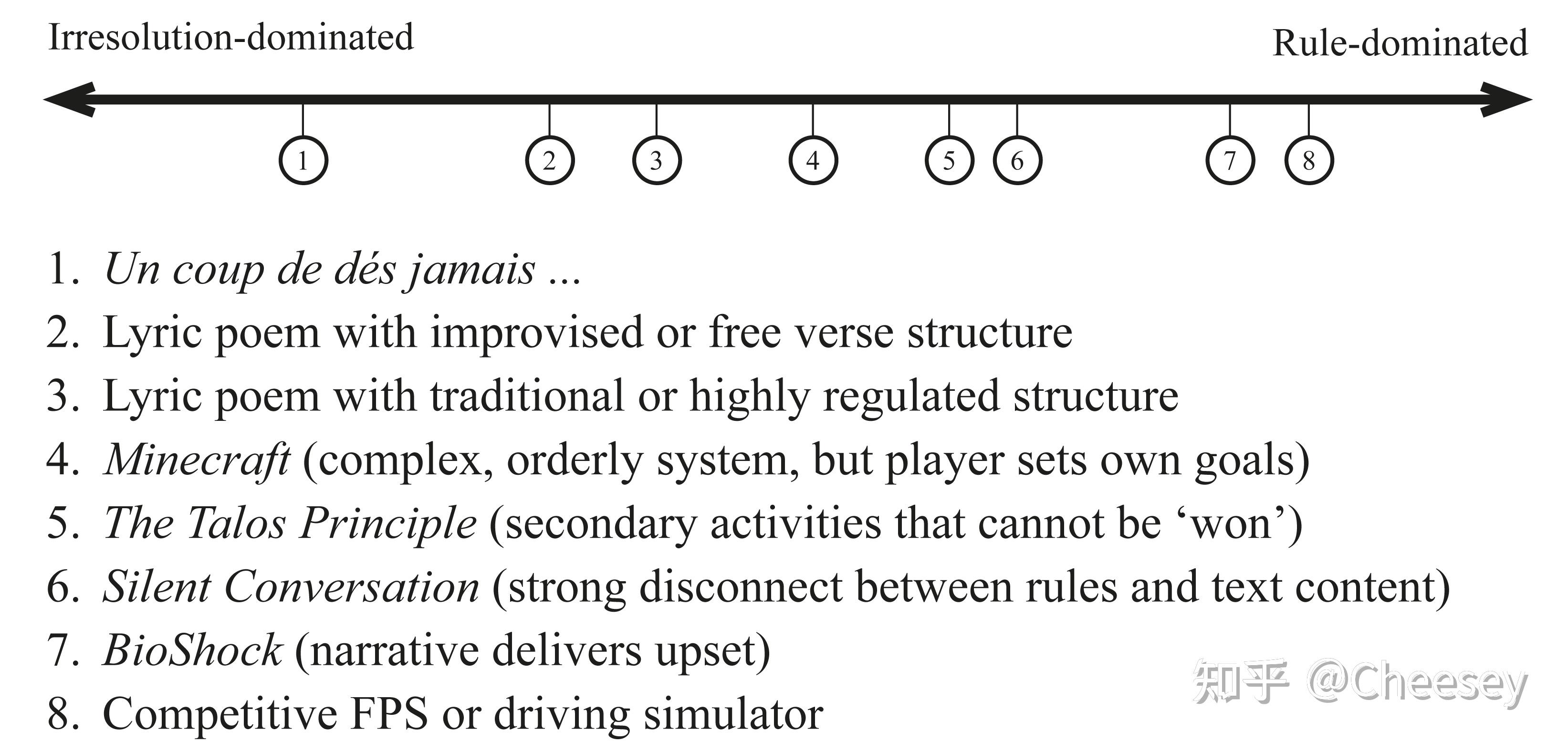

因此,Jon提出第二个连续体:谈判—心流连续体。

在连续体右侧时,玩家和设计者要管理从一种活动到另一种活动的过度变得越来越困难,就像从一辆移动的汽车跳到另一辆汽车很困难一样。心流意味着陷入忘我的境地,而转换则意味着再次意识到自己。

而在左侧则不同,参与谈判类活动的玩家/读者更清楚地意识到自己和他们的注意力是一个可调节的组成部分。

电子游戏跨越了这个连续体的全部,但它们通常被认为倾向于右,而诗歌通常被认为倾向于左。这也许是Ensslin-Andrews公式的核心,该公式将两者概念化为现象学上不相容的。Ensslin的文学电子游戏类别(包括诗歌游戏)被认为是对电子游戏中那些旨在促进心流的机制的文学中断,而她的游戏性数字文学类别则源于对多线数字小说中谈判型活动的关注。

再来看那两个诗歌游戏的例子,我们能发现它们是对基于快速移动和反应时间的游戏机制的背离。更确切地说,Twine和Bitsy作为工具的局限性迫使开发人员从连续体的左侧思考,在左侧,玩家需要的注意力更接近诗歌所需要的注意力。

在Novena,玩家在九天内每天回到同一个海岸,到水里与一个神秘的、僧人样的人物交谈。快速完成这个动作是没有压力的。因此,面对占据了游戏短篇幅的大部分的线条化的诗节和迭代重复,玩家只需要在游戏态度上稍作调整就可以。

相比之下,Silent Conversation会让玩家收到计时器的影响,并迫使他们对危险的放射物做出反应,以避免受到惩罚。我们把它放在谈判-心流连续体的右侧。

规则 VS 无规则 Rules versus Irresolution

文学和游戏性(ludic)对立的第三种方式是参照Caillois的ludus和paidia的概念。

下面这篇文章对ludus和paidia解释的比较清楚:

简单来说,ludus是有规则的,而paidia是自由的。

ludus意味着来自有任意规则和边界的玩耍。Ensslin的”游戏本身“(games proper)指的是受规则约束的游戏。而在文学的游戏上,她将其描述为与语言规则玩耍的游戏,而不是被语言规则约束的游戏,从而将诗歌置于paidic的一端。

Ian Bogost提出”程序修辞“(procedural rhetoric)这一概念。程序修辞或模拟修辞是一种解释人如何通过规则和过程来学习的修辞概念。这个理论认为游戏可以不仅仅只是通过文本或者视觉,而是通过游戏体现的过程和构建的模型来理解世界是如何运作的。

程序修辞这个概念将电子游戏的表现力定位在规则和过程,根据这一理论,游戏的价值观和哲学体现在玩家互动中。也就是说,玩家通过做而不是看来学习,不仅从他们学习如何赢得比赛的意义上,而且从他们通过比赛理解因果模型的意义上。

比如在一个基于团队的电子游戏中,任何偏离团队太远的玩家都会被杀死,那么这就是在形成一个支持团队合作和反对个人冲动的观点。

Bogost渴望看到这种修辞形式调整到一个比直接地教玩家先开枪后提问更微妙而富有成效的结果,但它的力量来源于规则和解决方案的清晰,也就是说,在这个理论下,如果一个模拟过程要有演示力,那么在相同的输入下必须产生相同的结果。

但诗歌的表现力恰恰与此相反——在于语义的不稳定性。

As Umberto Eco puts it, the poetic effect of a text is the capacity it displays to go on generating new readings, to resist being ‘solved’ once and for all or reduced to a lesson (1984, p.545).这与程序修辞的运作背道而驰。诗歌意味着敞开大门,而游戏则是展示它们如何被关闭。

然而,Caillois设想了一种拉锯效应,出现了规则来管理和约束paidic惯例,而ludic系统则被自由游戏的本能所破坏和颠覆。

我们需要避免本质主义。复杂的诗歌之中也有阅读起来相对轻松的部分,同样,电子游戏能够与旨在引导玩家达到特定结局的系统保持一定程度的不确定性和矛盾性。

游戏学者Miguel Sicart抨击Bogost的程序主义是“一种决定论,甚至可能是极权主义的游戏方法;一种在游戏存在之前定义动作的方法,并否认在游戏系统设计中游戏行为之前未确定的任何东西的重要性”。他更喜欢把玩电子游戏看成是杂乱无章的个人行为——事实上,是paidic的。他说,任何信息都应该来自玩家和设计师之间的对话,这个对话以电子游戏界面为中介。

Mary Flanagan在她自己关于批判性游戏设计的论点中也同样指出了“权力和权力关系向非等级、参与性交换的转变”

因此,一些游戏开发商积极追求所谓”涌现性游戏玩法“(emergent gameplay)——玩家想象力驱动的游戏玩法。这一思想与诗在理想化下无边界的重新解释能力背后的原则并无不同:

在没有结尾或最终解决方案的文本中是可以找到快乐的,只要有人愿意创造性地参与其中,文本就保留着神秘的电荷。

在Gaver、Beaver和Benford在他们的论文《作为设计资源的模糊性》(Ambiguity as Resource for Design)中列出了规则驱动系统中可以实现的三类模糊性——信息的模糊性、上下文的模糊性和关系的模糊性——并探讨了在不干扰这些系统的情况下,如何利用每一类模糊性来“鼓励密切的个人参与”。

1.信息的模糊性

这与系统中所有信息有关,包括视觉、声音和文本。

举例:Bystander,这个游戏向两名玩家提供了有关其目标下落不完整且有时不准确的信息。它将这种模糊信息视为对用户的挑战。

激发一个系统的用户去寻找超越该系统的解决方案使他们考虑它与更广阔的世界的关系。夸大其词、前后矛盾和背叛也可以达到咸通的效果。

另一个例子:BioShock,该游戏到最后才揭露玩家是游戏中一个恶棍的走卒,玩家在整个游戏中的行动都不是道德的。

2.上下文的模糊性

指颠覆系统中工具或信息的预期用途或功能,或添加不一致的额外功能,这也可以促使用户从概念上重新思考对象,以探索对象与完成目标之间的关系。

举例:塔洛斯的法则中提出提出似乎没有正确或错误答案的问题来引导玩家解决哲学问题。这是一个额外功能,玩家可以自己判断要不要参与这些互动。

3.上下文的模糊性

这及到用户与系统的关系:期望用户扮演什么角色,系统是如何设计来为他们服务的,系统的设计是否考虑到他们。这促使用户自我反思,重新思考系统的意义。

evidence of everything exploding用冗长的诗意文本打断快节奏、刺激性的游戏玩法的倾向破坏了一个显然常见的用户-系统关系,使其变得模棱两可。但诗歌游戏混合体以及其他类型的实验性游戏的设计者可以选择减少干扰,并从一开始就让用户-系统关系变得模糊不清。

这里也可以拿塔洛斯的法则为例,它的纯文本内容是从游戏中一个计算机终端访问的,玩家自愿阅读。它的游戏规则有足够的一致性,并有足够的叙事结构可以为游戏的结局提供令人满意的解决方案,但对于这个游戏是一种娱乐、一种论文还是一种互动实验,也一直是模糊的。它像我们证明了ludic和paidic玩法可以并存。

Jon提出了第三个连续体——“无规则-规则连续体”(irresolution-rules continuum),实际上就是Caillois的“paidic-ludic”连续体。

在这个连续体中,我们很难将任何东西放在极端的位置,因为模糊性和有特定解决方案的结合方式具有很大的灵活性。但通过将类型和文本进行大致定位,我们很容易理解为什么像Arteroids和Silent Conversation这样的诗歌游戏混合体难以将诗歌和游戏机制结合起来使每一种力量都能和谐地发挥作用。

在标准版Arteroids中,玩家控制一个单词和短语进行射击、躲避和破坏,玩家的得分和准确度都是通过数字来衡量的,这是一个规则主导的系统,游戏中深奥的诗歌片段也并不能颠覆这一系统,游戏设计中没有任何东西知道玩家赋予它们超越作为敌人和目标的意义。之所以能感受到“油和水”,是因为可阅读的内容和通过程序学习的内容之间几乎没有共鸣。

但在这个游戏中有一种变体,玩家的形象是“自我价值”一词,飞行的碎片是“丧、看不见、害怕、被忽视”。里有一个粗略的语义逻辑来解释销毁碎片的行为。这不仅仅是因为屏幕上的文字表达了一个明确的主题,也因为游戏的机制现在成为了传达这一信息的一个因素:为了让自我价值得以生存,消极情绪需要被击倒。在这一部分,我们可以更自信地把Arteroids放置在无规则-规则连续体的右侧。

同样,Silent Conversation也告诉玩家将构成其关卡的单词视为相同的单元,它们每一个对完成整个关卡的贡献是相等的。在这里试图引导玩家了解任何模糊的信息、上下文或关系的努力也很少。

与此相反,我们举例的用Twine和Bitsy制作的诗歌游戏避免了给玩家评分、得分或使玩家失败。他们的程序逻辑只是轻轻地加给玩家,引导玩家走向某种结局。这为他们的诗歌中所体现的开放式修辞提供了更大的空间,这意味着他们将被置于连续体的中左翼。

总结

这个部分完全是原文的翻译。

综上所述,这三个连续体不仅明确了诗歌游戏开发者需要协调的诗歌和电子游戏之间的紧张关系,而且还解释了为什么像Twine和Bitsy这样的工具在这一领域已经成为一种流行的实验手段,而不仅仅是由于它们的易用性。规则主导的系统以程序修辞的形式表达其价值观,特别是那些强制快速决策并旨在诱导心流状态的系统,使玩家难以进入解释、批判或反思状态,从而难以满足诗歌的思维需求。复杂的程序技巧使得游戏能够拥有涌现的玩法,同时玩家和开发者之间可以进行非层次性的、参与性的交流,但就开发者诗意表达的能力而言,可能与责任连续体相冲突。简单的交互系统允许采用平衡的方法来指定责任——参与者参与行动,但开发者仍在指导行动——而不会强加分数或目标去覆盖语义上的细微差别。

诗歌游戏混合体在文学和游戏文化中仍然是一种新生的类型,开发者和作者很可能会继续寻找其他创新方法来解决这些连续体中描述的紧张关系。例如,我在这篇文章中没有提到的一些电子游戏,这它们不是通过诗意语言的整合,而是通过具有并列表达能力的视觉和机械设计来体现诗意。根据我们一直使用的定义,这些作品可能不是“诗歌游戏”,但它们确实代表了诗歌和游戏之间的另一个交汇点。然而,可以证明的是,将诗歌作为电子游戏或其他ludic作品的一个组成部分,并不会自动导致它作为一种独立的、外来的物质表现出来,因此,这些诗歌和游戏的元素,很有可能可以相互兼容,并有空间让它们在未来几代的诗歌游戏混合体中共同运作。

[诗歌与电子游戏之间的张力——GS阅读笔记] 相关文章推荐:

- 最新散文

- 热门散文

- 热门文章标签

全站搜索