《万历十五年》——历史中的文化力量

时间: 2021-05-19 11:03:41 | 作者:南楼老子 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 106次

- 2023-11-29 00:59:17有什么比较好玩的历史推理

- 2023-11-27 22:59:02如何将传统文化融入现代艺术

- 2023-11-27 15:01:01历史流传下来有没有可能被人篡改

- 2023-11-27 13:00:19年羹尧在历史上是个什么样的人

- 2023-11-27 12:01:38屈原为什么么能成为世界文化名人,中国历史中比屈原成就高的有很多,屈原怎么就可以是世界四大名人呢

- 2023-11-27 11:02:02如何理解弘扬传统文化的价值观

- 2023-11-27 10:00:40中国从古至今有哪些真正曾经或者正在领先世界的科技和文化

- 2023-11-27 01:00:47如何评价历史上岳飞镇压钟相和杨幺起义军的举动

- 2023-11-26 22:01:29中国历史上的北狄和南蛮,谁更强

- 2023-11-26 21:00:18三跨文博or学科教学(历史)or中国史

“当一个人口众多的国家,各人行动全凭儒家粗浅而又无法固定的原则所限制,而法律又缺乏创造性,则其社会发展的程度,必然受到限制。即便宗旨善良,也不能补助技术之不及。1587年,是为万历十五年,岁次丁亥,表面上似乎是四海升平,无事可记,实际上我们的大明帝国却已经走到了它发展的尽头。在这个时候,皇帝的励精图治或者宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或者习于苟安,文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,最后的结果,都是无分善恶,统统不能在事业上取得有意义的发展,有的身败,有的名裂,还有的人则身败兼名裂。”

在我行文之前,我首先要提出一个现实的问题,那就是我们是如何界定自己真正地读完了一本书?乍一看,这个问题其实不成问题,只要你在形式上顺着作者的思路阅读完其所著文字就可以认为读毕书了,但我认为读书是一个高度精神专注的精神活动,读者的工作并不是简单的寻章摘句,也并不是对作者的再次重复,尤其像这种社会人文学科,记忆的能力很重要但不是最重要,作者在一本书中“表述的东西”与其“想表述的东西”我认为还是有所区别的,真正的读者对于其“表述的东西”要能以建立脉络的形式梳理出来,而对于其“想表述的东西”则要方方面面切身的体会感悟,其依据为:一切认知都不能超出其所处客观环境去认知,即便“玄之又玄”,也有现实根基之所在。

作者到底表述了什么?

《万历十五年》用大量篇幅着重刻画(文学词汇)了万历、申时行、张居正、海瑞、戚继光、李贽六位明朝中晚期的知名人物,其中一些人即便在今天也享有盛名,堪称家喻户晓。我不得已使用“刻画”一词来说明《万历十五年》中的人物,“刻画”一词本身就是文学性词汇,它经常与小说中虚构的主人公连用,但《万历十五年》中的人物是真实存在过的史学人物而不是文学人物,以文学性的语言去表述严肃的史学性题材当然这不是黄仁宇先生首创,太史公亦有“史家之绝唱,无韵之离骚”。诚然,“文史不分家”,以文学手法进行史学意义上的创作这当然无可厚非,但我们仍要有细微的分辨:其所著如果仅仅是想还原一个历史人物,作者如果只是以一个“史官”的视角去记载历史,对此我们要谨慎对待,人性是复杂的,人所处的环境也是复杂的,史官们能记载的仅限于人的行为或因人的行为导致的已发生的事件,而行为未必就能推理出其动机,只能揣测其动机,史官的话语权就是对动机的解释权,即便是伟岸如太史公,也难免在其著作中表现出明显的情感倾向。从这个意义上来讲历史是不可能还原的,只能是以时间为之脉络,进行大致的事件记载,但不可还原也并不是绝对意义上的历史不可知论,因为即使人性复杂如斯但人也脱离不了人自身的限制,概率意义上的生物规律、人的心理规律仍有其科学性所在。今天的历史学家并不等同于古代的史官,历史学家的创作不能总是以对历史的精确记载为衡量,而要看史学家们在总体把握历史的前提下对历史的发现、揭示,总之,是对历史的精深而非精确。

但凡历史题材的著作都逃离不了以时间建立脉络,此书却另辟蹊径,单看书名就知道作者已经超出了时间这个维度去反思历史,“万历十五年”从时间上只是简单的一年,但它有更广袤的空间意义,万历、申时行、张居正、海瑞、戚继光、李贽的人生命运线在此交汇,其充满悲剧意义的人生命运在某种程度上趋于相似性或一致性,不可抗拒的命运是人为意志的客观环境的“无力回天”,这些人,性格各异,天赋才能各异,地位各异,事迹各异,职业各异,但毫无疑问,他们有个共同的身份,即他们都是这个时代最为杰出的人,连这些“伟人”都掌握不了自己的命运,那天下还有谁能主宰得了自己的命运?当天下所有人都无法主宰自己命运的时候,这个帝国也就无法主宰自己的命运。一切都指向了制度,一切都指向了制度背后的文化。

依此来看,“人物——制度”是作者真正表述的内容,也是其本质脉络所在。中国自秦始皇凝而为一,废封建、建郡县,车并轨、书同文,华夏始得大一统,为治理这个庞大的国家,官僚制度应运而生,其意义在于以建立制度的方法保障了中央集权国家的高效运行,此后“百代皆行秦制”,后来封建王朝对“秦制”只是做了更符合实际情况的“升级”,并无本质上的改动。“秦制”概括无非有二:中央对于地方的集权(郡县制),以及为维护这种集权体制而产生的官僚制度(三公九卿制)。相比前一种制度,官僚制度的变动无疑最大,大的变动是隋唐至宋元时期的三省制和明清时期的内阁制。

《万历十五年》的时代是中国古代官僚制度的成熟期,其背后是农业社会的高度成熟,自秦始皇大一统到明万历以来,中国不知已经历了多少治世、盛世、乱世,每一次的时代更迭往往将中国的社会推向更加成熟的形态,体现出来的就是官僚制度的成熟,这种成熟指的是其维护的集权体制对于治理庞大的帝国显得越来越得心应手,如臂使指,其实质为集权中央向高度集权中央的演化。这种“成熟“在中国哲学的语境里未必是一件好事,《吕子》言“全则必缺,极则必反”,《老子》言“物壮则老,谓之不道,不道早已”,这种成熟的官僚制度,其“成熟”就抑制了其发展,制度的先天劣势会在“成熟”的“显微镜”下不断的放大以至于成为尾大不掉的难题。体制的成熟是体制的僵化,虽有“祖宗之法不可变”的稳定大局作用,但也使得任何有识之士试图改变体制上的现状而做出的种种努力成了无用之功,这样的改变只能以人力借助天时,而非独倚人力。对于时势,人能做的只能是依时势推波助澜。

所以作者反复说,“万历十五年,是1587年,这一年西班牙舰队出征英国。”这是一个文明落寞的前夜,是另一个文明辉煌的开始。

作者想要表述的是什么?

人物——制度——文化+周期律

如果说人物的悲剧命运是制度层面的原因,那么导致这种制度的就是文化的作用。中国古代封建社会崇尚“礼治”而非“法治”,即便是所谓“法治”也是“礼治”另一个别名,而“礼”的本质是什么?是等级。

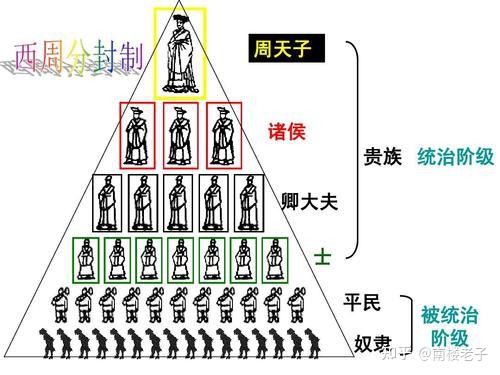

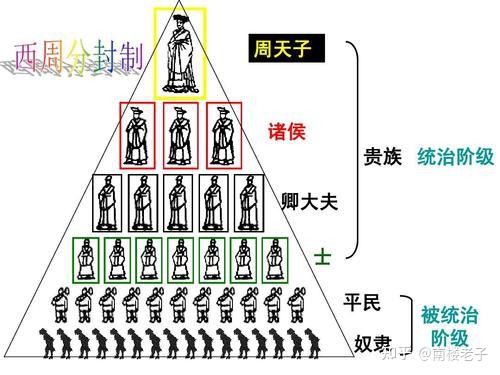

周朝的立国之本就是“天子-诸侯-卿-大夫-士-平民-奴隶”的政治等级制度和以维护政治等级的宗法血缘等级制度,从大的历史视角来看,这两种等级制度在周亡之后并没有随周而去,而是以不同的形式在中国历史上一路演化下来,不论是什么等级制度,其核心仍在“等级”二字,儒家并没有创造出了等级制度,从孔孟到董仲舒再到朱熹,儒家的主流学者一直在做对等级制度的理论研究和丰富。

在哲学意义上,儒家认为人的意义是其所处时空的位置决定且赋予的,人是众多社会关系的承接载体,这与西方个人主义截然相反,我们生来就有义务而非权力,即便是权力也是基于义务的权力,为人臣者对君王有义务,为人子者对父有义务,为人妻者对夫有义务,总而言之就是尊对卑有权力,卑对尊有义务。一个人在社会中有多少个身份就会有多少对权力与义务,中国人把践行这个等级制度的人奉为道德模范,或称君子,或称圣贤。儒家的价值观就是千百年来中国人主流的价值观,在这套价值观的熏陶培养下,中国的历史长河中不知涌现了多少仁人志士,但也有不少的扭曲人格,当然这不该说成是儒家精神价值的问题,而是个人品性资质的问题。

儒家这个精神家园的建立是立足于维护一个已有秩序展开的,它天生就缺乏大破大立的基因,其进取精神的含义也和西方殖民的强盗逻辑截然有别,自儒家掌舵中国精神以来就注定了将中国这艘大船开往巅峰的是它,驶向低谷的也是它。《万历十五年》的官场话语权毫无疑问就是儒学,管你是王侯将相还是黎民百姓,它可以把你捧为圣贤,也能将你贬至小人,以道德评是非、定功绩甚至决生死,所以张居正、戚继光可以活得光荣但未必死时光荣,强大的保守力量本质上不是某个权臣,也不是某个利益集团,而是观念,是无形的文化力量。

《万历十五年》隐约可见某种程度上的周期律,是大历史视角的周期律。“反者道之动”,任何一种事物的萌芽产生其结局必定是向其反面走去,在历史上表现为“兴-衰-兴……”的波动周期,已经出现过的农业文明其发展已经证明了这一点,一些西方被认为普世的主流价值发展到今天也弊处凸显,许多年前盛行的诸如“历史终结论”,“文明终结论”也随着社会现实的发展而销声匿迹,历史终究会如何发展?我不得而知,就像风平浪静的“万历十五年”,也难以知晓自“万历十五年”至公元二零二零年这400年间的波澜壮阔。

[《万历十五年》——历史中的文化力量] 相关文章推荐:

- 最新经典文章

- 热门经典文章

- 热门文章标签

全站搜索