我没病:把我关进精神病院,就因为我目击了一起凶杀案?

时间: 2021-12-18 12:31:38 | 作者:老金 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 108次

- 2023-11-27 11:00:24如何把中国的神话故事按照时间线拍成大电影呢

- 2023-11-27 00:01:30哪一个励志类故事是特别值得推荐的

- 2023-11-26 19:01:02有哪些发生在家庭里的你看之后想安利给别人的故事

- 2023-11-25 14:00:43考验知友文笔,可以用“我和他的每一段缘分都是孽缘”写一个小故事吗

- 2023-11-25 14:00:33如何以“过了那么久,还是很喜欢你”开头,开启一篇故事

- 2023-11-25 11:01:01有哪些好看的民间故事可以分享

- 2023-11-25 02:01:25如何用“我是一条鱼”为开头写一个故事

- 2023-11-24 13:01:43什么故事曾经打动过你

- 2023-11-23 21:01:34《白雪公主》背后的故事是什么

- 2023-11-23 15:01:32有哪些适合五岁孩子的睡前故事可以分享

最近在看《我们与恶的距离》,里面有个案子,讲一名男子在公园杀害了一个小女孩。辩护方认为他患有严重的精神分裂症,在行凶过程中处于病发状态。

最终,法院终审判决凶手无期徒刑。因为,按照法律不能不能判处患有精神疾病的人死刑。

在剧中,这个结局备受争议,也令辩方律师很纠结,因为凶手一心求死。无期对他来讲,无疑是最可怕的折磨。

律师和精神科医生讨论这件事,希望有可能的话将犯人送进监狱内的精神科病房,或许有好转机会。

医生认为此事无解。一是因为监狱内精神疾病患者数量巨大,病房根本治不过来。二是因为这名男子病情严重,没有“病识感”,就算不坐牢,也很难治疗,家人也无力照顾。

没有“病识感”,就是无法意识到自己生病了。

这确实是一道难解的题。

今晚的《北洋夜行记》就讲一件和精神疾病患者相关的案子,故事里就有一些似乎没有“病识感”的患者。

1923年4月,北京连出几起手段残忍的凶手案,死者都是三十多岁的女性。法医汪亮告诉太爷爷金木,凶手可能有精神问题,他曾在日本遇见过类似的案例。

根据案发现场的情况,汪亮推测出了凶手的特征,金木依据这个线索开始调查。

本期故事,由助手「朱富贵」整理。

最近,我丧的厉害。

昨晚,我躺在床上,脑子里乱作一团,合不上眼,翻腾一宿。

心中越烦,就特想抽两口。几次拉开装烟具的柜门,但崩着最后一根神经,还是作罢了。

天没亮,我扯过一条外衣裹上,胡乱用凉水一洗脸,擦也没擦,便出了门。

上个月开始,我患上失眠症。一到夜里,不管愿不愿意,旧人往事总是从爬到我脑壳里,扰的我不得安宁。

街上一片黑沉沉,一无所有,只有一条灰白的路。我昏昏沉沉,漫无目的,只是顺着街道一直走。

农历二月,天逐渐长了,没多久,头顶的天便发了白。路边的砖墙,渐渐显出一块块斑驳的黑。细看之下,是成片成片苔藓,绿的黏稠,像发了霉。

早上天凉,街上人不多。报童揣着手,躲在路边店铺屋檐下避风,眼睛却直勾勾,盯着早点摊上油腻发亮的竹筐,和筐里枣红色的油炸鬼。

见有人来,报童缩着手,嘴上吆喝新闻,身子带动手上的报纸,像不倒翁一样摇晃。

西边的永定河又闹水患。

大总统跑路天津,北京城竞选新议员。

城里有无常鬼作恶,专挑少妇下手。

北京城天天有事发生,跟我又有什么关系。天塌下来,有城门楼子顶着。

我裹紧衣服,脚下不自觉快了。

少妇杀手

路过交道口时,我鼻子突然一耸,闻到一股刺鼻的腐烂味。

前面的胡同口有个废弃的院子,土夯的院墙塌了一半。没人看护,院子也就成了邻居的垃圾场。砖头瓦块,烂菜叶子,死猫死狗扎在一起,像一个个小坟头。

我捂住鼻子要走,却听见屋里一阵咳嗽声。隔着几近塌掉的窗台,我看见屋里,有一个五岁左右的女童。

女童身材瘦弱,头发乱糟糟扎在后颈,身上的衣服破烂不合体,一双大眼睛怯生生看着我。她捏着一根枯树杈,另一手拎着脏布袋,像是在翻找食物。

我觉得女童面熟,却想不起她是谁。

女童认出我,跑出屋里,拉着我衣角,一言不发,拖着我走。我随她拐进花枝胡同,进到一个院子。

院子已经破败,天井里横着半人高的枯草,但仍能看出人住的痕迹。

屋檐下扔了一口破药锅,墙角倒了一堆黑乎乎的药渣,依稀能闻到一股甜甜的中药味。

刚迈进里屋,我心中一惊。一股凉气从我脚底板直窜脑门,全身汗毛都立起来。

地上扔了块破门板。一具女尸横躺在门板上,脸上的嘴唇,右眼皮,鼻尖都没了。

死了几天了,脸上只剩下暗红色的肉,干了的血块,两排大小不一的白牙,和一只再也盖不上的眼珠。

下半身盖着一件蓝色的桌围子,一条腿伸出木板,却没沾地,僵在半空。

女尸头发散乱,脑后压着一只绿色木簪。我这才想到,地上的女人是华大姐,带我来的女童是她女儿小喜鹊。

我是在几天前认识的华大姐和小喜鹊。

那天,我出门买安眠药。路过方家胡同一家面馆,见门口围满人。

一个的妇人和一个女童,并排跪在面馆门口的青砖地上。旁边一个光头汉子,嘴上骂骂咧咧,抽下脖子上的毛巾,使劲抽打妇人。

妇人三十来岁,一张白净的鹅蛋脸,脑后面梳着发髻,插一根绿簪。妇人身上穿着一件碎花袄,虽然破旧,但还算干净。妇人低着头,一声不吭。旁边的女童咳嗽不停,震得小脑袋上下颠晃。

围观的人说,光头汉子是面馆老板,这母女俩吃了面,却不给钱,是白吃团。

老板见妇人头上的绿簪,一把抽下,手上一掂,骂道:“妈的,木头的。”

我看不下去,挤过人群,拉开光头汉子,替二人付了面钱,才回家。

快到家时,感觉背后异样,回头一看,妇女和女童跟着我。见我发现,两人一溜跑过来。妇人姓华,女童是她女儿小喜鹊。

华大姐把头发简单绾在脑后,满脸干笑,拉我胳膊,不断道谢。我提着精神,勉强应付几句。

华大姐拉着我,往边上走了几步。我感觉胳膊一软,猛抬头,华大姐正直勾勾地盯着我,身体像蛇一样扭动,蹭我胳膊。

我抽出胳膊,扭身就走。华大姐脸色一变,抓紧我胳膊,说:“都怪大姐,是大姐小看你了。”然后扑通坐在地上,哇哇哭了起来。

华大姐是河南人,六年前和村里的一个男的相好,背着家人和男人私奔到北京。两人在北京生下小喜鹊,生活却越过越苦。

半年前,男人不堪忍受,偷跑去关外当兵,扔下母女二人,无人照应。

小喜鹊不会说话,身体还不好,男人一走,小喜鹊连饭都吃不上,更不提治病。

华大姐问我家里缺不缺老妈子,想给她母女俩某条生路。

我心中气恼,让她去石牌胡同的妇女习艺所,兴许那里有人帮忙。

我转身正要回家,却听见后面的小喜鹊咳的厉害。摸出身上剩下的几块钱,叫住华大姐,递给她,去给小喜鹊买药。

完全没想到,几天后她横尸于此。

小喜鹊一边咳嗽,一边从布袋中捞出半个烂苹果,放在那张破碎的脸边。又从地上捡起块长条板,跪在旁边,扇动木板,驱赶尸体上的苍蝇。

我心中一阵难受,心里想:如果我当时答应华大姐,小喜鹊会不会还有妈妈。

我牵着小喜鹊,把她送到百花深处胡同,找戴戴帮忙照看。又到警察厅报了案,跟巡警一起,把华大姐的尸体送到法医汪亮那里。

汪亮是我的好朋友,还没看尸体,先瞅我半天,说:“你这个脸色有麻烦啊,还睡不着?”

汪亮转过身,围尸体简单转一圈,说:“不用看了,跟前几个一样。”

汪亮扯开华大姐的衣领,脖子和锁骨中间,露出一个小拇指粗的血窟窿。“这是致命伤,看不出凶器是什么。”半个月里,汪亮已经收到三具这样的尸体。

“死者都是三十来岁的女性,致命伤都在脖子,先杀后奸。而且.....”汪亮一眨眼睛,说:“脸是被啃烂的,人啃的。”

”一般人干不出这事,我在日本见过这样的案例,凶手精神有问题,而且脸上很可能有疤痕。”

汪亮突然转向我,笑着说:“你前一阵不是说,再不掺和这些事了么?”

我没吭声,想起离案发地不远的宝钞胡同,就有个疯人收容院。

疯人收容院

疯人收容院不光收容,也能对病人做些简单治疗,是个医院。

我到疯人收容院时,正是大中午,阳光猛烈,晒得我发晕眼花,直犯恶心。

疯人院在胡同交叉口,是个不大的小院。门口有棵怀抱粗的槐树。树荫下站了俩人,一个穿马褂的中年人,揪着穿白大褂的衣领,像是要打起来。

见我过来,中年人撒开手,转身忿忿走了。白大褂边整理衣服,边问我做什么。

白大褂长了张国字脸,浓眉小眼,梳着油亮的二分头,脚上的皮鞋锃亮,能照镜子。

我亮出假侦探证,说城里最近疯子流窜,有人报告是从疯人院跑出来的,我来调查情况。

白大褂脸色刷的变白,头摇的像货郎鼓,连说:“没有的事,没有的事。”

白大褂叫汤和辉,是疯人院里的医生。我看他面色古怪,便要他拿出病人名单,我进去一一核对。

汤和辉几次推辞,直到我搬出警察厅,才松口答应。

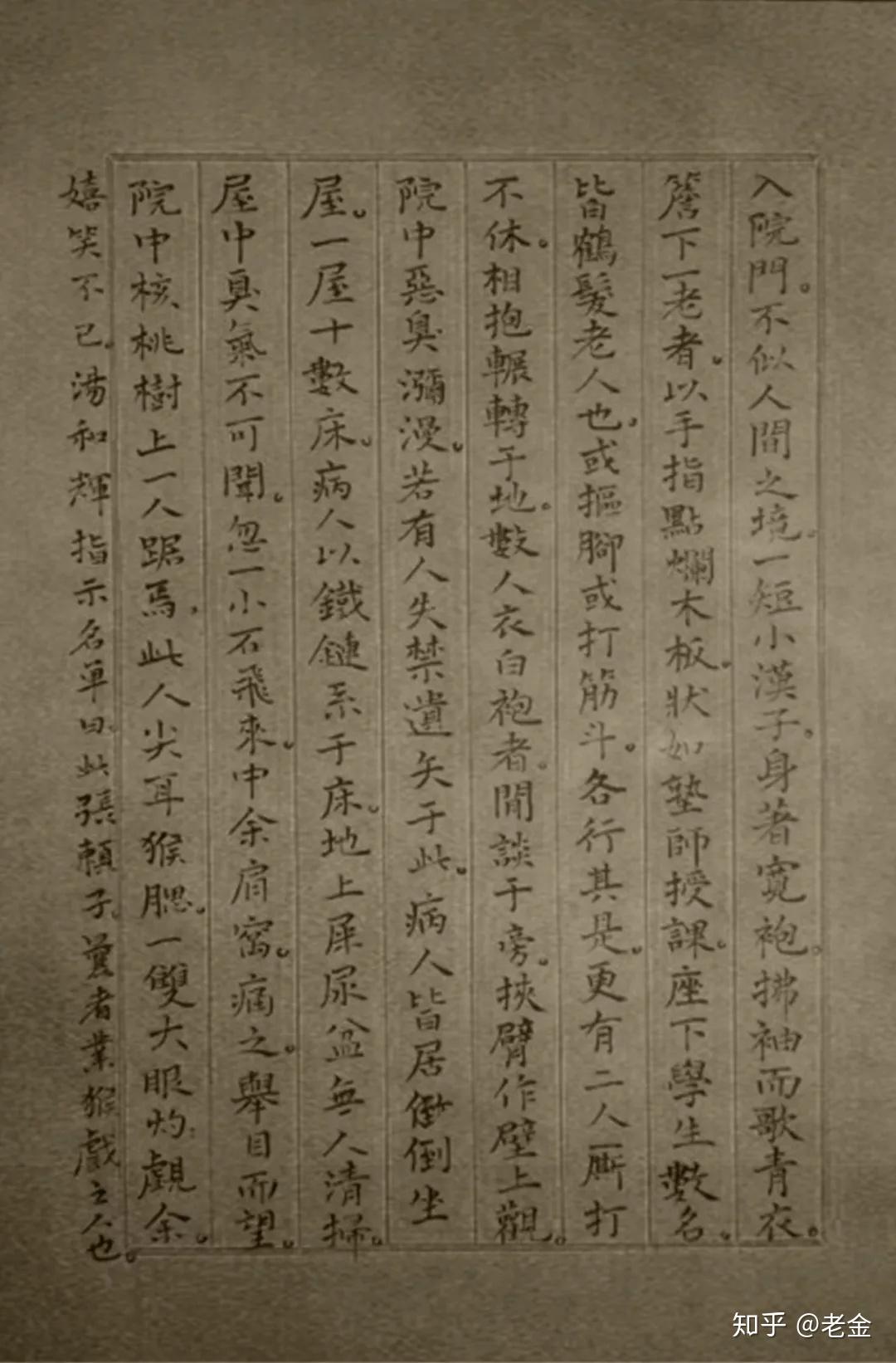

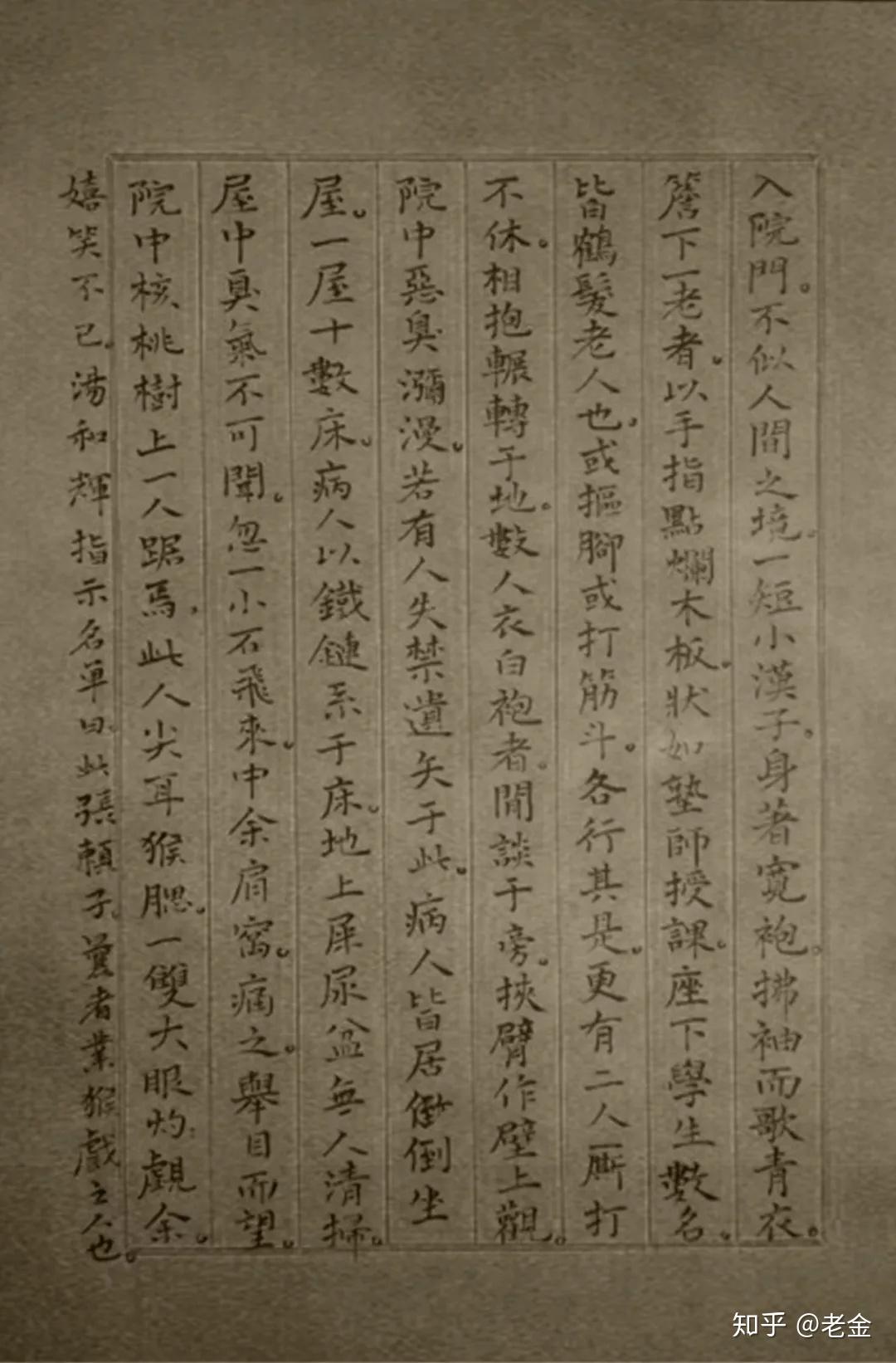

进了院门,我像进了另一个世界。

一个身材矮小的汉子,穿着宽衣大袖,一边甩胳膊,一边唱青衣。

屋檐下坐着个老头,手指着一块破木板,像是在教书。

地上坐着几个跟老头一般大的人,各行其事。抠脚的,翻跟头的,还有俩人扭打起来,抱在地上打滚。

几个白大褂,抱胳膊靠在墙上闲聊,像没看见。整个院里弥漫着一股浊臭,像是谁拉了裤裆。

病人都住在倒座房。一间屋里塞进十多张床。几个病人被铁链铐在床边,地上的屎尿盆没人清理,屋里臭气熏天。

这时,我身上一疼,一个小石子砸在我肩窝上。抬头看,院里的核桃树杈上,坐着一个人。

这人瘦脸大眼,猴里猴气,笑嘻嘻的看着我。汤和辉一指名单,说:“他就是这个张赖子,以前演猴戏的。”

名单上总共不过三十来人,没一会就核对完了。疯人院所有人都在,没有走失。

右边又轰的一声,不知道谁敲了铜锣,震得我耳朵嗡嗡响,天旋地转,一屁股坐在地上。

张赖子吊在树杈上,像一只树懒,哈哈大笑说:“你可算来了。”

汤和辉把我搀到一个长条凳上,紧挨着我坐下。我嗅到他身上一股花露水味。

汤和辉凑到我跟前,笑着说:“北京城的疯子可多了,哪能都是从我这跑走的。”

我心中烦恼,没理他。汤和辉开始掰着手指,跟我盘点北京城的疯子。

“前门外有个方疯子,有一回发病,把自个脸塞进火炉,烧了个稀烂。”

听见汤和辉这个描述,我精神一振。

裸奔疯子

方疯子住在前门外李纱帽胡同,门楼上有镂空造型,看起像是个富贵人家。

我连砸了几下门,没人应声。对面一个老妇,坐在台阶上剥豆子,看着我,不说话。

胡同口传来一阵喧闹声。不多时,有十几个小孩呼啦转进胡同,边跑边喊:

天皇皇,地皇皇,

你家有个疯二郎。

过路君子念三遍。

二郎睡觉压倒炕。

小孩后跟了一个成年人,乱糟糟的黑胡子,浑身白花花,一丝不挂,边跑边跳,像只大白兔。

摘菜的妇人“啊呀”一声,忙用手遮脸,嘴里却低声嘀咕:“还挺白。”

成年人三十来岁,左脸上有一大片烧伤痕,身材高大,体格健美,正是方疯子。

小孩四散跑开。方疯子一跃,跳上路边的井沿,侧脸平举双臂。夕阳下,像一尊希腊雕塑。

周围街坊听有热闹,从门后闪出半个身子,鹅一样吊着脖子,等方疯子跳井。

方疯子全不在意,一叉手,一拱腰,往井眼里撒尿。围观的人这才急了,几个汉子冲出门,把方疯子拽下井台,甩在地上,抬脚就踢。

“哎呀呀,打不得。”一个十七八岁,身着短衣的小伙子,扑在方疯子身上,一边挡,一边给众人道歉。

众人踢了几脚,骂骂咧咧散了。小伙从方疯子身上翻下来,坐地上喘粗气。再看方疯子,竟然趴在地上,打起呼噜睡着了。

短衣小伙给方疯子套了个裤衩,抱着方举人,把他拖往院里。方疯子后脚跟拖在地上,划出两条长长的白线。

我看短衣小伙满头大汗,走过去,一手拽住一只脚腕,抬方疯子进院。

院子不小,却有一半支上棚。棚下有个烘炉,和一个半人高的风箱,旁边扔着铁毡子,水桶,钳子和锤子,是套打铁的家伙事。

我俩把方疯子抬进里屋,放在一张黑木床榻上。环顾四周,发现墙上贴满了一个长须男子的画像,像街上的大字报,细看是魏晋名士嵇康。

桌上散乱扔着一些书,是各版本的《嵇康集》。

短衣小伙这才松口气,连向我道谢。见我摆弄桌上的书,嘟囔说:“您小着点心,这书邪门!”

短衣小伙是方疯子的佣人,每天最重要的工作,就是跟着方举人,替他收拾烂摊子。

小伙说:“二爷就是看这些书,才中了邪。”

方疯子实际不疯,不到20岁就中了举人。但他运气不好,还没轮到做官,大清先亡了。

官没做成,方举人变得愤世嫉俗,再后来,直接蔑视世俗,自比当代嵇康。嵇康打铁,他也打铁,嵇康吃五石散,他也吃五石散。

五石散跟鸦片一样,不光上瘾,还致幻。吃完后浑身发烫,像着了火。

有一回,方举人吃完五石散,跑院里打铁,一兴奋把脸塞进烘炉,烫成了大花脸。

即便如此,方举人还经常吃,吃完就胡来。方举人成了别人眼里的方疯子。

我问方举人会不会伤人。小伙摇头说方举人吃药后,行为确实古怪。但向来只挨打,从没伤过人。

这时,屋里有了动静,方举人披了一件长衫,晃晃悠悠走出来。看见我,几步冲到跟前,一拉我的手,要算命。

我一抽手,发现方举人力道不小。方举人把我手掰开,皱着眉看了会,说:“你在受苦啊。”

我一惊,嘴上没说话,心里却等他说下去。

这时,院门却哐的一声让人踹开,是警察厅侦缉队的白队长。几个穿黑制服的巡警跟在身后。

白队长跟我是熟人,见我先是一惊,又略带得意的说:“老金也在啊,咱俩又想一块了。”

白队长是来抓人的。从方举人外貌和行为,警察厅认为,他是杀害几个少妇的最大嫌疑人,要抓回警署问话。

听说进局子,方举人脸上竟然焕发光彩,说要去警署见见世面。一伸胳膊,催促白队长拷上他,带他走。

白队长回头招呼巡警,抓了方举人,回警局。

短发小伙拦不住巡警,急得直跳脚,见我认识白队长,求我帮忙救方举人出来。

我觉得这样认定方举人就是凶手,太过草率,便应下小伙。等查出真凶,自会有结果。

黑衣人

嘴上答应容易,怎么继续查,我却毫无头绪。肚子开始咕咕叫,我才想起今天还没吃过饭。

路边有个馄饨摊,我找了个干净位置坐下。没一会,一大碗冒着热气的馄饨端上来。

我抄起筷子,没吃几口,听见后面有人喊我。回头一看,是汪亮。

“安定门又死了个妇人,第五个了。”汪亮往旁边一坐,呼哧呼哧问我,在华大姐家有没有发现什么异常。

我扔下筷子,简单描述了一下院里的情形。听到黑色药渣时,汪亮一拍大腿,说:“这就对了。”

其他几个妇人,身上都待着外敷的药囊或药膏。汪亮推测凶手可能对中药味很敏感。

我问那些药囊药膏有什么特点,汪亮想了一会,说从药囊的标识上看,都是从神农药房卖出来的。

天色将晚,我顾不上烫嘴,胡乱塞了几个馄饨,结账都没结,赶往神农药房。

神农药房在铁狮子胡同,药房掌柜叫白守仁,因为是当下议员选举的最热门人选,经常能在报纸上看见他的名字。

我在药房对面的茶摊找了个座位,眼睛紧紧盯着药店,和进进出出的人。

没多久,天色慢慢暗下来,对面的药店的伙计出门,收拾外面的瓦罐器具,准备打烊。

过了一会,街上已经没有人,我看没什么异常,准备起身回家。却发现路对面一闪,一个蒙着脸的黑衣人钻进旁边一条胡同。我赶忙跳起来,追了上去。

黑衣人腿脚利索,而且对胡同很熟悉,七拐八拐,我虽没跟丢,却也逮不着。

追过两条胡同,我见路边码放了一堆砖头,随手抄起半块,往前一甩,正砸中黑衣人后心。黑衣人叫了一声,身影一个趔趄。我猛扑上去,把黑衣人按在地上。

黑衣人玩命挣扎。我几乎被甩开,顺势伸手抓住他的蒙脸布,往下一扯,里面露出一张俊俏的男人脸,是疯人院医生汤和辉。

汤和辉见蒙面布被扯掉,索性不跑了。转而朝我冲过来,跟我扭打在一起。不知什么时候,他手上多了一块医用纱布,一把捂在我脸上。

我闻到一股刺鼻的甜味,紧接着,开始头疼,身体软下去。

飞越疯人院

我做了个很长的梦。

梦里,我身处一片燃着的火场中。一股股热浪涌过来,冲击着我的面门,全身都火辣辣的疼,还闻到烧焦的头发味。

我想找火场的出口,却发现手腕,脚腕被人死死卡住。低头一看,都是旧相识。

抱腿的是嫖尸的徐林丰,箍胳膊的是恶徒魏小七。我脖子骤然一紧,喘不上气。一个带着巨大的鸟头面具的脑袋,从我肩膀上伸出来,缓缓看向我。

我猛地睁眼起身,身体刚离开床半分,就被拉回去。我被绑在一张床上,身上穿着疯人院的病号服。衣服早已经湿透,粘在身上。

一张猴脸从床边伸出来,盯着我笑个不停,是疯人院的张赖子。

“醒啦,昨天见你,我就知道你会来,没想到这么快。”张赖子笑着说,“认识一下,我叫孙大圣”。

我问张赖子我怎么在这。张赖子边笑边挠手,说昨晚半夜,汤医生把我送来的,还特意交代,说我疯的厉害,要看严。

我看一个医生从门口路过,大声喊他,要他松开我。那医生朝我一瞥,像在看病人,没说半句话走了。

张赖子笑着说,没用的,进了这道门,汤医生说谁疯,谁就得疯。

突然张赖子一脸正经问我,是不是唐僧。见我一脸懵,张赖子扔给我一件发黑了的红床单,让我披上,说:“披上法衣,你就是师傅了,我要救你的。”

我心急如焚,懒得理他,大喊大叫,吸引医生们的注意力,要跟他们解释。

几个白大褂进了屋里,却毫不理睬我说什么。一个留着卫生胡的医生说我发病了,要助手带家伙事过来。

没一会,助手推着一个小推车,车上的东西我也不认识。卫生胡医生从车里拿出两个连着电线的小薄片,揪了揪线,朝我走过来。

我这才明白,这是要电击我。左右挣扎却脱不了身,我慌了神,大喊一声:“悟空救我。”

张赖子像是早就准备好,马上抡着棍闪进门,一棍砸烂小推车。张赖子一手抡棍,呼呼带风,腾出另一只手,帮我松绑。医生虽然人多,却不敢近身。

解掉我的绳索,张赖子又把那件红床单扔给我。我毫不犹豫,抖开缠在身上。

这时,外面热闹起来,传来一阵念经声。

顺着窗户看出去,几个喇嘛,手持着胳膊粗细的香,熏得外面烟雾缭绕。

一排喇嘛站在门里,嗡嗡念经。几个戴鬼头面具的人,跳起一种怪异的舞。我认出这是雍和宫的“打鬼”仪式。

民间有种说法,人发疯是被鬼附体,驱赶走鬼,人就能好。

几个端着钵盂的喇嘛往病人群中洒水,祛病消灾。病人也不客气,脱了上衣,开始搓身上的渍泥。

外面有热闹,屋里也乱起来,张赖子和我趁乱冲出到院子。张赖子把棍子扔给我,跑到屋檐下,蹬来一辆自行车。

我跳上后座,站在上面抡起棍。张赖子脚上飞快,我身上的床单吹成斗篷,哗啦啦散在身后。

念经的喇嘛见自行车冲过来,呼啦散开,闪出一条道。张赖子一加速,我俩冲出疯人院。

喊妈的疯人

安定门内大街上的人熙熙攘攘。张赖子猛的刹住自行车,差点把我从座上甩下来。

张赖子扔下自行车,捡起木棍,扛在肩上,说外面的人没意思。然后跟我要走红床单,自顾自回医院去了。

我蹬着自行车往警察厅赶。快到时,却看一个熟悉的背影,慢悠悠往前走,是方举人。

方举人说,他见警察厅门没关,就出来吃了碗卤煮,听了两段评书。听我要去警署报案。方举人跳上后座,要我载他回去。

我两腿一抡,和他一起到了警署。

刚进警署门,我看见白队长满脸焦急,在院子里转圈。看见方举人,白队长跳起来,要巡警赶紧把方举人拿下,“这么多人看着也能逃出去,功夫挺深啊。”

白队长很激动,说起话唾沫星子横飞,还有一股大蒜味。不一会,方举人身上多了两副镣铐。

我屏气走到白队长跟前,大致说了一下我的调查,疯人院的汤和辉肯定有问题。

再到疯人院时,卫生胡见我带着警察,顿时傻眼。一问他,我才知道汤和辉不在。

卫生胡一指后面一棵皂角树,说那边有个院子,汤和辉不在医院,很可能就在那。

我和白队长围皂角树转了好几圈,没找到院门在哪。我从旁边找了个垫脚的木板,斜靠在墙上,踩着翻进院子。

院里一片死寂,我喊了几声,也没人回应。前院正厅的门大敞着,还没进去,我就看见了汤和辉。

汤和辉大张着嘴,浑身是血,双手绑着绳,吊在房梁下,脖子被捅了好几个血窟窿。

这时,白队长也进来了,看见房梁上吊着的死人,说:“这方疯子真的不简单,一出来就杀人。”转过身,让手下封锁现场,他要回警察厅,审问方举人。

我独自在院子里检查,到后院时,我发现这里就是个缩小版的疯人院。从床铺,铁锁上看,最近应该关过人。

检查屋里时,我闻到一股呛人的烟味,看见旁边一个桶里装了半桶烟叶,有些叶子还完整,大部分已经被嚼成碎渣。

这时,旁边屋里出了声。我冲过去,看见一个少年,捂着头坐在地上。

少年十六七岁,眉毛上长了一颗黄豆大的黑痣。见了我,神情立刻紧张起来,嘴唇抖的厉害。

看见我的侦探证,少年立刻翻滚过来跪下,直磕头,说都是汤医生让他干的。

少年是汤和辉的助手,三年前被汤和辉带进这个院子,看管一个疯子。

说到疯子,少年脸色突然变的铁青,说汤医生就是今早被疯子杀掉的。

少年说,他来这时,疯子就已经关在这里了。他不知道疯子的来历,也没见人探望过疯子。只有一次听汤医生无意说起,有人付钱,让汤医生看管疯子。

疯子也不总疯,清醒的时候就跪在地上哭,不说话,不停自抽嘴巴子。但一旦发疯病,他跟汤医生两人都按不住。

疯子常年被锁在黑屋里,只要发病,就得挨汤医生一顿辫子。而疯子一挨打就喊妈,几年下来,被打的满身都是鞭子印。

半个月前,一个胖子找到汤医生,要他把疯子放出去。汤医生收了胖子钱,就照办了。但汤医生又担心疯子彻底走丢,对以前的雇主没法交代,就和少年二人轮流,暗中跟着疯子。

少年说,没想到疯子第一天出去,就在东岳庙杀了个妇人,他吓的要死。汤医生却压着他,要他别声张。两人继续换班,盯着疯子。

昨晚,汤医生出去找疯子,没到换班的点就回来了。今天早上天没亮,疯子爬墙回来,把一根勺子柄插进汤医生脖子,血直喷到房顶。少年也吓晕过去。

我这才知道,昨晚汤和辉是在追踪疯子,却被我暴露了踪迹,最后丢了性命。

少年依稀记得,汤医生临死前,一直在向疯子求饶,说是白掌柜让他干的。也就是神农药房的掌柜白守仁。

我正准备离开时,回头问少年,认不认识让汤和辉放人的胖子。少年摇头,说只记得胖子下巴上长了个大痦子。

神农药房

第二天一大早,我又来到神农药房,药店已经开张。伙计正拿着湿布,一点点擦拭木柜上的铜拉环。

抽屉上的中药标牌贴的很规矩,横平竖直。甚至连包中药的芦苇纸也整齐码在一起,像块豆腐。

药店里整洁的过分,反而显得呆板,让我不舒服。

这时,屋里闪出一个四十来岁的男子,穿着紫色的长衫加大褂,顶上稀疏的头发梳到脑后,是掌柜白守仁。

我这才想起,我第一次去疯人院,和汤和辉在门口争执的商人就是白掌柜。

白掌柜显然也认出我,一声不吭,退回店里。我紧跟进院子。白掌柜坐在一个石桌旁,铁青着脸问我干什么。

桌面上放了几个小泥娃娃。我知道这是“拴娃娃”,从庙里捐回来求子的。

我刚提起汤和辉,白掌柜就说不认识,喊来老管家,送我出去。

白掌柜显然不老实。我决定先出去,打探一下这白掌柜的底细。

离了药店,我看不远处有一家粮油店,门口有个小烟摊。还没走到,我就听见粮油店老板的抱怨声,店里昨晚遭贼,丢了两大桶菜籽油。

烟摊上没有我常抽的烟,我随便买了盒哈德门烟。借买烟的机会,跟老板打听白守仁。

老板开始并不愿谈,最后却感慨说:“这白掌柜确实有本事。”

以前,粮油店和神农药房还都是小店。十几年过去,粮油店一点没变,对面的神农药房却扩了三次店面,生意越做越大。

老板一摸脸上的胡子,说:“但你要我跟白守仁掉个位置,我也不干。”

老板的意思是,白掌柜没孩子。这些年,白守仁一个接一个娶姨太太,但就是生不下半个孩子。

一个老妇打断老板,说:“白掌柜以前有个儿子,只是不出门,据说袁世凯当总统那年,儿子让一个黑猴子给掳走了。”

我离开粮油店,找了面馆,吃碗烂肉面。等再回到神农药店,却发现才刚下午,神农药店已经关门了。

我在对面的茶摊一直坐到天黑,药店没一点动静,心里奇怪。天黑透,我从一面矮墙,翻进了药方院子。

出我意外,院里灯火通明,人也都忙得不可开交,没人注意我。我省的躲藏,跟着人群,在院子游荡。

我看见前院正厅里摆上灵堂,几个穿孝服的妇人跪在蒲团上,哭哭啼啼。原来,白家办起了丧事。

我探头往灵堂上一看,穿过供桌上的贡品香火,桌子最中间摆了一张照片,是掌柜白守仁。

疯母子

旁边几个人悄悄聊起白守仁,说白掌柜上午在房里抽鸦片,突然说胸口疼,滚到床底下。老管家赶到,发现人已经没气了。

一个风水先生装扮的老头,说是因为白家院里的假山位置不对,冲掉了主人家的福报。

我觉得白守仁死的蹊跷,留意到停灵的地方在后院,摸进后院。

后院人少,我见老管家从正屋出来,小心翼翼合上门。待他走远,我推门进了正屋。

屋里灯光昏暗,房间正中央放着个平板床。一个人躺在上面,被黑布从头蒙到脚。

掀开黑布,映入眼帘的正是白守仁的脸,眼睛瞪得很大,瞳孔已经散开,像浑浊的玻璃球,嘴巴大张,像目睹了巨大的恐怖。

我扯开他身上寿衣的衣领,发现脖子上被捅了好几个血窟窿。

这时,房间门吱一声开了。老管家手上端着煤油灯进来了。见我先是一愣,问我在这干嘛,接着拉门,要出去喊人。

我一把将老管家搂回来,说我知道白掌柜不是暴毙。老管家张嘴还要喊,被我捂住。我说,如果不说实情,我现在就去报告警察。

老管家身子软下来,不再挣扎,半天没吭声,最后长叹一声,要我保证不传出去。

老管家扯过一条凳子坐下,说:“老爷啥都好,就是太严厉。”

白守仁实际有个儿子,叫白启。是白守仁和正妻郑氏的儿子。

郑氏精神有点问题,时而清醒,时而疯癫。白守仁是个好面子的人,就把郑氏关在后堂,不让出门。

后来郑氏生下了白启。大家却发现,白启左右脸各长了一个青绿色的胎记。粗看之下,像以前犯人脸上的刺青。

因为这两块胎记,白守仁心中很不高兴,不喜欢白启,对这个儿子也比其他人更严苛。

白启性格也很闭塞,从小不爱说话。等白启五六岁的时候,白守仁发现了个更大的问题,白启跟他母亲郑氏一样,时常会发疯病,发起病来不睡觉,拿头撞墙,经常撞得头破血流。

白守仁说白家是开药铺的,家里两个疯子,还怎么做生意。就把白启和母亲郑氏一起,常年关在后堂。

管家长叹口气说,在他看来,小孩都爱学大人。白启还小,很可能只是在模仿母亲。但白守仁听不进去。

就这样,五岁的白启被关进后堂,一关就是八年,结果酿成大祸。

白启十三岁时,和母亲乱伦了。

白守仁发现后,怒不可遏,把白启送到疯人收容院,找到医生汤和辉,把白启单独看管起来。

白守仁痛恨白启做出灭人伦的事,八年间,从没探望过他。

但随年纪越来越长,白守仁发现,他生不出第二个儿子了。这才想跟白启缓和关系。去了疯人院才知道,白启从疯人院跑了。这几天晚上,白守仁都带着家丁,出去找人。

今天中午,管家伺候白守仁抽鸦片的时候,白启从门外闪进来。二人还没反应过来,勺子柄已经插进白守仁的脖子。白守仁没叫出声就断了气。

管家把我带到另一个房间。房子不大,里面放了两张单人床,一面方桌,桌上的灰有一指厚,桌下放了两只木凳。白启和母亲郑氏就是在这里一起生活了八年。

我看到墙上,挂了一幅爬满蛛网的相框,里面的照片已经有点褪色。但依然能看出,相片上是白守仁和一个妇人,妇人搂着一个男孩。

男孩很瘦小,看上去甚至有点怯弱,手上握了一把亮晶晶的勺子。

管家说,白启已经不是这个招人怜的小孩了,现在的他,是个怪物。

房间的拐角放着小炉子和砂锅,像是煎药用的。管家说,以前白启和母亲每天都得吃好几服药,这个屋里永远都是草药味。

我心中一颤,白启之前袭击的目标,都是三十多岁的妇人,这些人无一例外,身上都带着中药味。

我明白了,白启是在找妈妈。

我问管家,郑氏现在被关在哪里。管家说,城北的北顶娘娘庙。

北顶娘娘庙

我跟管家借到一辆自行车,蹬出安定门,一路向北。

城外一片寂静,只有车链的摩擦声,和我的喘气声。月光洒下来,地上白茫茫一片,像是下了雪。

骑了一个多小时,我才到了北顶娘娘庙。

北顶娘娘庙建于明朝,里面供着碧霞元君,乾隆年间香火最盛,民国后却快速衰落。

北顶娘娘庙原来是“五顶八庙”,现在却仅剩钟楼和两个大殿。因为没钱修缮,其他庙宇都荒废掉了。

管家告诉我,郑氏被关在最北边的庙里,外面用铁链锁着。我找到时,发现关郑氏的是座大庙,门上的锁链已被人砸开,扔在地上。

我慢慢推开门,前面是一块巨大又破烂的木屏风。合上门,屋里一片黑,什么都看不见。我摸着墙壁往里挪,摸到窗户时发现,已被木板钉死。

庙里有两个人说话。一个老妇,声音细微,似乎没了气力,不断说“作孽,作孽...”

“马上好,马上就好....”是个男人声音,语调急促,声音干涩刺耳。

我在庙里适应了一会黑暗,听见男子尖叫一声。我浑身一激灵,提着气,绕过木屏风,来到大殿。

大殿里破烂不堪,正中央是碧霞元君塑像。彩色颜料已经风化,只剩下一座灰白的人俑,面容露着笑,看起来瘆得慌。塑像底座斜的厉害,全靠几根麻绳拴在房梁,才没倒下。

大殿屋顶有三个的洞,两大一小,月光从洞里扫下来,把半个大殿照的亮堂堂。

透过月光,我看见雕像店面的供桌上,有两个浑身赤裸的人。一个人趴着,一个人吊着。

吊着的是老妇,手腕上系着绳子,吊在供桌上方的房梁上,缠的像粽子般的小脚,只有脚尖能勉强够上桌子,身上的白肉松松垮垮,花白的头发被打湿,顺着脖子贴在身上。

老妇就是郑氏,背后的男子应该就是白启。

白启背着头趴在桌上,看上去个头不高,皮肤黝黑,浑身精瘦。全身随着胸脯起伏,再没其他动静。

这时,我脚底一滑,啪的摔在地上。白启猛地转头,看向我。月光下,我看见白启左右脸已经没有胎记了,取而代之的是两个大窟窿。透过窟窿,还能看见嘴里的牙和蠕动的舌头。

白启吐掉嘴里的烟叶,露出一口黑迹斑斑的烂牙,攥着一根尖锐的勺子,朝我扑过来。

白启本来就黑,进了月光照不到的地方,就跟黑暗融为一体,看不见踪影。我掏出勃朗宁,还没看见人,手上就挨了一脚,枪脱手而出,掉进黑暗里。

我借着一点光,抓住白启胳膊,拉向我。没想到白启浑身滑溜溜,像长满鱼鳞,嗖的从我手中溜走。

我瞅准前面一片月光,冲过去,脚下却被人绊住,摔了个结实。粘的一身滑腻腻的,是菜籽油。

白启扑倒我身上,左胳膊肘顶住我的脊椎骨。我脖子一热,勺子擦着皮捅到地上,扎偏了。白启鼻子喘着粗气,吹得我脖子一凉,我身上一沉,感到他又抬起右手。

“啊啊...”郑氏喊了一声,声音痛苦又悲凉,像是撑不住了。这一声引走了白启的注意力,我趁机挣扎开,爬出了几米,才回过头。

白启情绪很激动,对郑氏喊:“妈,你等我,咱一起走。”

顾不上管我,白启一步跳上供台,蹲下摸出个火折子,对嘴一吹,堆在桌上的衣裳马上就烧着了。

桌面和地上都有油,火势立刻蔓延到门窗和柱子。大火卷着黑烟,朝我扑过来。那一瞬间,我仿佛回到疯人院里做的梦。

白启从背后紧紧抱住郑氏,供桌上的火引到二人身上,大片红色的烧伤痕在白启和郑氏的腿上蔓延。

我看了眼出口,回过头,捡起一根烧火棍,跳上供桌,给白启背上来了几下。白启只是哭,接着喊妈,手上却一点不松。

我扔下火棍,拼命掰白启的胳膊,却发现白启胳膊如铁铸一般,纹丝不动。

火蔓延到我身上,烧了我的裤子,腿上火辣辣的疼,鼻子里全是烤肉香,不知是谁身上的。郑氏毫不动弹,已经死了。

供桌轰的塌掉,带着我跟白启摔在地上,只剩郑氏吊在半空。周围的火势越来越大,白启伸着手想挣扎起来,但腿部烧伤太重,已经站不起身。

头顶砰的响一声,吊碧霞元君塑像的绳子,在火中绷断了。塑像轰然倒下,一只手正好砸在白启头上。白启的头像西瓜一样拍碎,脑浆四射,五颜六色,像一个烟花。

我从火里冲出来,跑出十几米,身体一软,仰着脸躺在地上。

我隐约听见有夜间赶路的流浪艺人,在呜呜咽咽唱小调,眼皮越来越沉。

我儿子睡觉了。

我花儿困觉了。

我花儿把卜了。

我花儿是个乖儿子。

我花儿是个哄人精。

尾声

案子结束了,我先到警察厅,救出方举人。又从汪亮处领走华大姐的尸体,找人埋在城外的义地。

汪亮告诉我,他在协和医院精神科问过了,白启的状况确实像是疯癫病。

我不以为然,说如果一个小孩,五岁就被认定是疯子,然后被监禁和虐待了十六年,周遭的所有人不断告诉他,他是疯子。那么,他的疯到底是谁造成的呢?

这样的事,总让我绝望。

▲

几天后,我和戴戴一起送小喜鹊去育婴堂。戴戴和小喜鹊一边走,一边玩,甚是高兴。

小孩就是好,再坏的事情,转过头就能忘。不像我,心中总有个疑问。

整个案件的始作俑者——让汤和辉放出白启的那个胖子,到底是谁?

路过一个报亭,我瞥见一条新闻,议员选举的名单公布了。报纸正中央,贴着入选议员的照片,一个的胖子笑的格外开心。

我注意到,胖子下巴有一颗葡萄大的黑痣。

突然,方举人出现了,还是一样邋里邋遢,拉着我的手道谢。我想起方举人上次跟我算命,还有一些没说完的话。

方举人哈哈一笑,说:”三界不安,如入火宅。火里的人,能不苦吗?“

方举人说,街上这些忙碌的人,和我一样,都被别人的期望束缚,总憋着让别人满意。

“期望就是火,而且是永远烧不完的火。你身在火中,哪知道我有多逍遥自在,清凉快活呢。”

方举人得意的甩了甩手,晃着脑袋走了。

我停下想一会,抬头看见夕阳下,戴戴和小喜鹊的身影。

手往裤子上一蹭,擦掉方举人留下的泥垢。向着戴戴和小喜鹊,快步追上去。

残阳如血。

▼

这场悲剧里,白守仁看起来是根源,因为他无法正视患了精神疾病的家人,甚至担心会影响自己的事业。

不过,这是他的错,也不是他的错。

《我们与恶的距离》中有这么一则“虚构”的新闻,精神障碍患者疗养中心附近的居民这样告诉记者:

以这种方式看待精神疾病患者,或直接以“疯子”、“坏人”等危险性标签简单粗暴地对待,不正是很多人有意无意的行为吗?

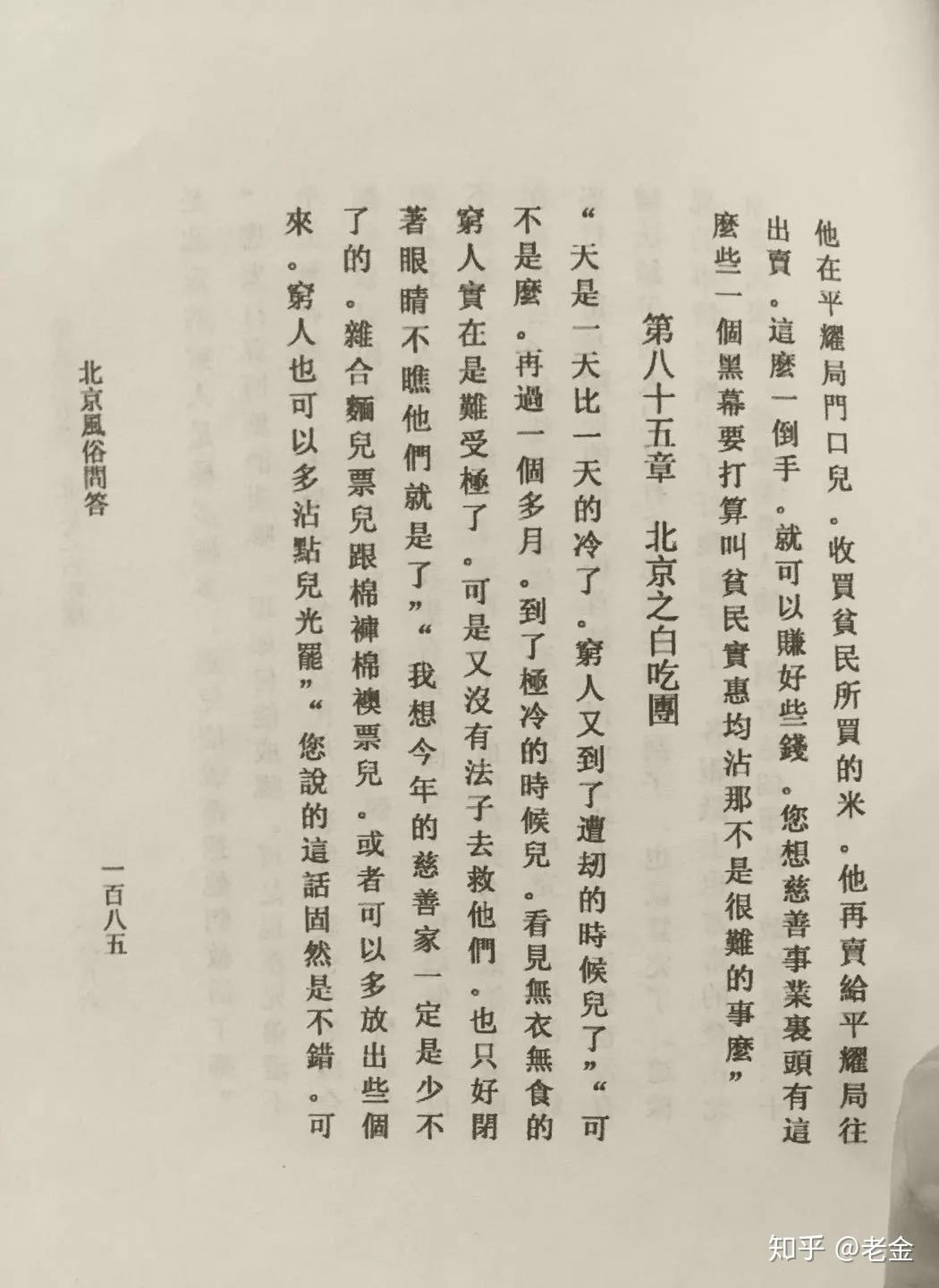

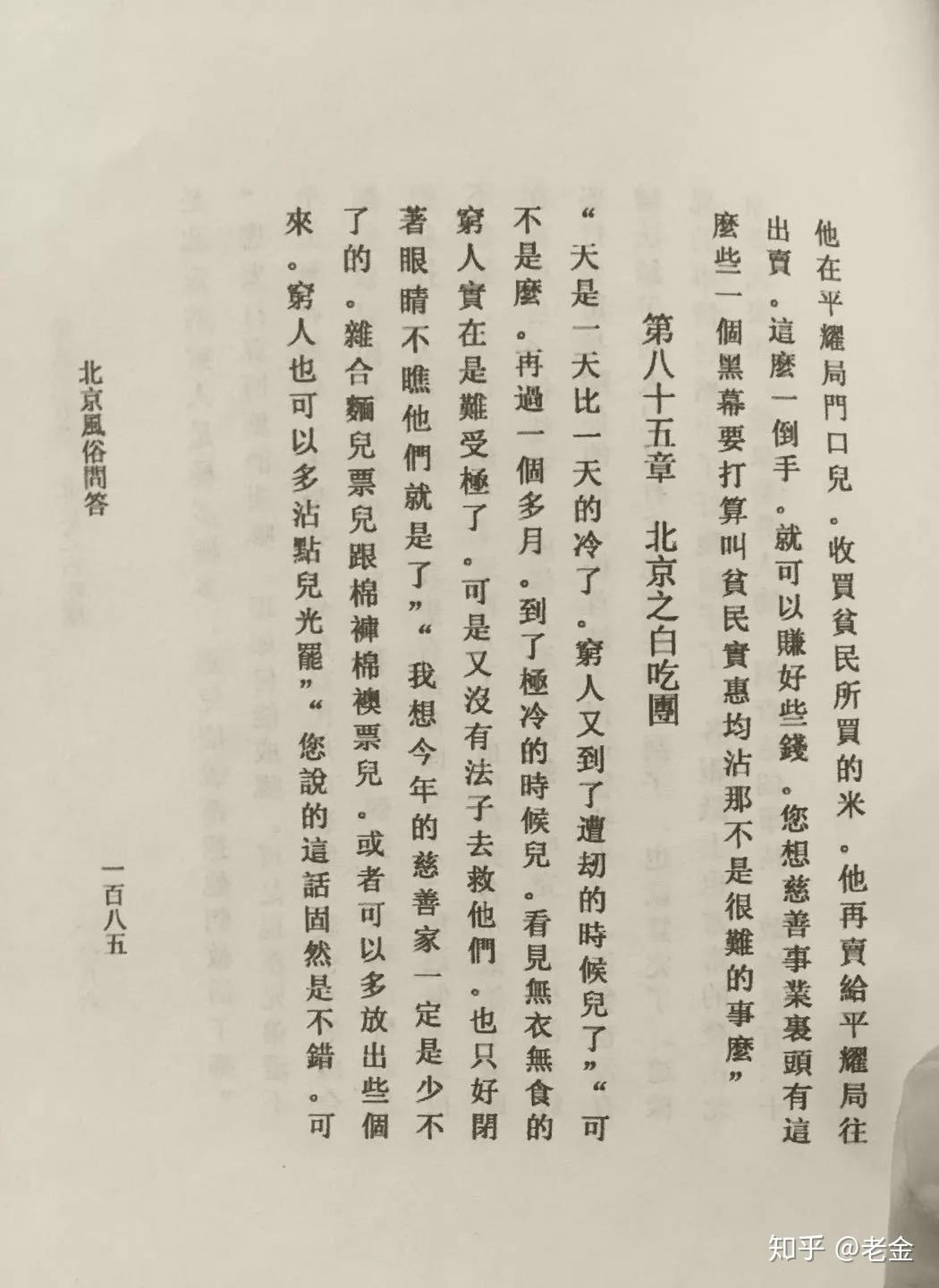

民国时期,国内医院已经有了精神科,但更多还停留在学术研究和诊断层面,整个社会对精神疾病的认知是极其落后的。

当时北京只有一家收容所,叫疯人收容所,隶属京师警察厅。这些病人被当做对社会治安有潜在威胁的群体,“治疗”的方法是监禁和镣铐,民间则会以打鬼、驱邪等“巫医”的方式对待这些人。

或许可以说,这是社会和文化上的一种无“病识感”。

比如,有人自杀。会有很多人凭空揣测和评论:“TA就是被惯坏了”、“TA抗压能力太差了”、“TA家庭条件不错啊”等等。当有人尝试了解和分析这种悲剧时,还有观点认为这是在“开脱”。

这种讨论令人很绝望。社会残酷,压力巨大,好像只有“扛得住”和优胜劣汰才是正确。

这是病吗?当然是。

《我们与恶的距离》里的精神科医生是个丁克族,他对是否要孩子一直很纠结,他的理由是这样的。

确实如此,我们还远远没有学会,该如何面对这场席卷而来的疾病。

本文属于虚构,未经授权, 禁止转载。

文中未注明来源的图片视频均来自网络,仅用作说明,与内容无关。

知乎专栏更得慢,要想及时看到《北洋夜行记》的故事,可关注公众号「魔宙」。

[我没病:把我关进精神病院,就因为我目击了一起凶杀案?] 相关文章推荐:

- 最新故事

- 热门故事

- 热门文章标签

全站搜索